就在今天,莘莘学子纷纷步入高考考场,也迎来人生旅途中的重要一站。而在40年前,冬天来临前,工人、农民和下乡知青们,全然没想到自己会从这些身份中解脱出来,成为大学生。现在的他们已是活跃在社会各界的人才。当年,他们是如何奏响人生交响曲的,让我们来听听老学长的故事。

喜讯猝不及防

备考摸不着头绪

1977年10月份,《人民日报》突然发了大篇报道,意为恢复高考。这个消息传遍全国,有资格报考的人蜂拥而至,那一年,报名人数高达570万,几乎所有人都想去试一试,但最后的录取人数仅有27万左右。

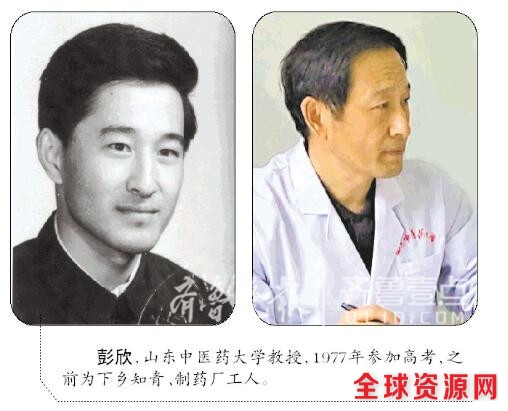

知道这个消息时,梁如霞已经在青岛老家的低压电器厂当了三年工人,做手表壳子;杨守森则跟在潍坊高密老家走村串乡的公社电影放映队里,闲暇时看小说写诗歌,做着文学家的梦;而下乡知青彭欣,当时在济南历城董家公社,跟着老乡下地除草、喂猪、挖水渠……

所有人为之振奋,但谈到如何备考,几乎无人知道在短时间里该如何应对。从知道消息到参加考试,只有一个多月,“那时没教材、没复习资料,备考数学就拿出高中的教材翻翻,复习地理对着大地图瞅,历史是看范文澜的《中国通史》。背当时的政治路线,考试时我连标点符号都没错。”梁如霞笑着说。

杨守森则只能在放电影时,坐在隆隆的机器后看一会儿数学。“数学虽用力最多,考得却是一塌糊涂,才不过几十分。”杨守森想起来哭笑不得。

但实际上,不管在干什么,他们从未放下的却是对读书的向往。“那时对知识的渴求,你们现在年轻人可能不懂,那时的知识真是匮乏。想要看电影,就那几部来回看,《地道战》的台词背得滚瓜烂熟。一本书大家来回翻得烂烂的。”从小在教委大院长大的彭欣,一直有一个根深蒂固的大学梦。

而杨守森所在的高密县小村庄,是眷顾这个年轻后生的。“那里虽贫穷落后,但有一些喜欢读书的年轻人,《苦菜花》《林海雪原》等红色经典,常在他们中间传阅、讲述。我在十几岁时,也半通不通地跟着他们读过一些,大概从那时开始,不知不觉地对文学产生了兴趣。”

对知识有种“害饿”的感觉

1977级的学生成分最为复杂。年龄最大的有三十六七岁,孩子都上初中了,小的只有十六七岁,有些则是拖家带口来上学。除了极个别年龄较小的应届生外,大都有过几年不同的社会阅历。下乡知青、退伍军人、码头搬运工、木工……

上了几年“社会大学”,再进入知识的象牙塔,几乎所有的大学生都把读书当成了头等大事。大学里除了看书别无其他,通宵达旦,被辅导员赶回宿舍后,一旦熄灯,走廊、卫生间、校园电线杆子下,全都是读书的身影。由于那时候书籍资料匮乏,每人都是争先恐后地看书,因为书很快就被别人借走了。“很多现在的大学生只有快考试了才通宵看书,那时候对我们而言,考试反而不是重要的事儿,读书才是。”梁如霞说。

彭欣告诉记者,那时大家对知识有一种饥渴,“有一种‘害饿’的感觉,像饿了太久的孩子突然看到了食物。”杨守森将这种饥渴归结为懂事。“比如我,上大学时已经22岁了,现在来说是大学毕业的年龄,已经知道好歹了,机会对我们来说确实来之不易。”

中文系的杨守森,一直订有1976年复刊的《诗刊》,每逢刊物到手,他都会发狂地读了一遍又一遍;《诗经》《离骚》《唐诗三百首》,全都下过背功;学校图书馆里,凡当时已经开放、得允借阅的古今中外诗集,差不多都借阅了一遍。“我甚至曾有过一天写十几首诗的狂热,那时的学校操场全都是摇头晃脑的读书人,那时候几乎没人顾得上谈恋爱。”杨守森笑着说。

有故事的1977级大学生

1977级大学生,大浪淘沙后脱颖而出,几乎每个人都可以说出自己的高考故事。

梁如霞也曾想,假如自己不考大学,会是什么样的人生?可能也会像自己的弟弟妹妹一样,当工人,后来经历“下岗潮”,然后自寻出路,可能会比现在曲折很多。但是,梁如霞也知道,自己本来就是“想干点事儿”的人。“如果没有恢复高考不能上大学,我可能会当个诗人吧,总之肯定不能只是机械地干活。”

对杨守森而言,高考确确实实改变了他的命运。“对于我这样的农民之子,录取通知书意味着可以吃国库粮了,可以由乡下人变为城里人了……如果没有参加高考,我可能会成为一个不入流的作家吧,又或者是农民,也可能是村支书。”杨守森还有几个兄弟姐妹,因无缘高考,至今仍为农民。

1977年的高考,不仅改变了个人命运,也改变了国家命运。1981年到1982年间,1977年考录的27万大学生陆续毕业,为中国社会注入了一批新生力量。1982年夏,40万名1978级大学生也基本毕业。当时,各行各业人才“青黄不接”。而11年的积压,67万毕业生会聚到一起喷涌出来,填补了巨大的人才空缺。