(原标题:谁来拯救正在消亡的萤火虫)

“万萤飞舞”“森林秘境”,“现代科技手段打造梦幻丛林几秒景观”,今年5月起,武汉东湖萤火虫主题公园打出了上述标语。然而,因为萤火虫数量不多,原定于5月27日的开幕时间一再推迟。

这种尾部会闪闪发光的小虫子,喜欢在夏秋的夜晚,在人烟稀少、水质洁净的水边飞舞。古人赋予过它们种种诗意,“月黑见渔灯,孤光一点萤”,“雾柳暗时云度月,露荷翻处水流萤”。到了现代,人们追逐萤火虫的光,以为身临其境就是唯美和浪漫,或者象征一种希望。

4月以来,郑州、武汉等全国十多个城市萤火虫商业展像往年一样“鸣锣开市”。这些小小的会发光的虫子,两年前在武汉东湖创下“开业第一天,东湖周边堵车3小时”的纪录。

但是,当萤火虫再一次成为人们关注的焦点,它们已经因为人类的行为,走在了灭绝的路上。

在研究者们眼中,萤火虫生存处境堪忧。“城镇化的地方肯定是灭绝了;偏远地区的农村正在消失的路上;而在无人涉足过的森林里,我们不清楚。”

“当一个地方的萤火虫没有了,那就是没有了,因为萤火虫不会迁徙,所以,一个地方萤火虫一旦消失,那就相当于灭绝。”研究者们经常发现,一个地方的萤火虫还没有来得及采集和定种,就已经消失。

现在,如何平衡人们对萤火虫日益高涨的兴趣与萤火虫糟糕的生存现状,成为研究者们开始思考的新问题。

疯狂的买卖

一则淘宝网活体萤火虫店的广告显示,“专业承接大型放飞活动,情人节礼物、婚礼放飞、生日礼物、儿童观赏、举办晚会、开业庆典”。价格明码标价,36只/89元,60只/119元,129只/219元。

6月初,新京报记者曾致电该商家,得知他们来自江西。商家直接问要多少,但并不像宣传图片所说那样一次可以购买几十只,而是2000只起售,每只1.2元。

因为举办类似活动购买者不少,顾客没有太多讨价还价的余地,商家老板李先生的态度是:“低于2000只不卖,爱买不买。”并表示,2000只萤火虫能在一天时间凑齐。“但是快递不发货,物流路上容易死,需要自己坐车到南昌交易。”

李先生的店铺只是众多萤火虫交易商家中的一个。据武汉守望萤火虫研究中心2014~2016年连续三年的《中国萤火虫活体买卖调查报告》,每年淘宝网上有三四十个商家从事活体萤火虫买卖。其中2016年报告称,按照每次最少交易50只估算,一个萤火虫淘宝卖家在一个月时间里,至少能销售1万多只萤火虫。

这么多萤火虫来自哪里?守望萤火虫研究中心的调查报告显示,根据2014年、2015年和2016年度的调查发现4月初的萤火虫发货地主要是海南屯昌和云南西双版纳,4月末起至7月初时,发货地渐渐集中到江西赣州。

这与三地的气候条件有密切关系,海南和云南西双版纳属于热带地区,在四月初气候已经适宜萤火虫生长,而江西属于亚热带地区,气候在四月下旬起才适宜萤火虫生长。

“萤火虫运到城市,参加完活动后,基本上没有活路。”付新华说。根据他十多年对萤火虫生活习性的研究,萤火虫生存所需的水、避光等必要条件城市均不具备。

Party过后,剩余那些活着的萤火虫怎么办?淘宝卖家李先生表示拒绝回收,只能放生,根据他所掌握的情况,“一般玩完了,都是直接放飞。”

它们在消亡

与萤火虫在商业领域的热捧相反,萤火虫的生存状况少有人真正问津。

2006年,华中农业大学植物科技学院副教授付新华曾一个人到四川峨眉山寻找萤火虫栖息地。峨眉山生物多样性高,在此之前付新华每年都会去,希望能发现更多新物种。一个夜晚,在峨眉山侧面的一个小山村,他发现了一大片萤火虫。

“一棵李子树上聚满了发光的萤火虫,那种美,估计很多人一辈子没见过”,那晚站在黝黑的山上,付新华想可能从此再也与萤火虫分不开了。

2007年,付新华再去峨眉山,曾经栖息着大片萤火虫的那个小山村充斥着来来往往的采石车。那晚,他在那棵李子树下没有看到萤火虫。

“哎呀说不下去了。”回想那一晚的感受,付新华一度眼眶湿润,他心中的“中国最美的萤火虫”从此再也不会有了。

根据付新华多年的观察,萤火虫的飞行距离大约在百米范围,这是一种一代一代栖息在固定地点的昆虫,“不会迁徙。”所以,当一个地方的萤火虫突然没有了,那这个地方的萤火虫就相当于灭绝了。

2007年之后,付新华再没去过峨眉山。

曹成全在四川乐山师范学院任教,7年前,他带学生在学校周边还能经常看到萤火虫,“有三大类十来种”。但最近两年,他再派学生野外采集,情况却不断变糟。

华中农业大学的学生在距离宜昌市50公里外的布旗山野外采集。

中科院昆明动物所研究员李学燕也有与付新华和曹成全相同的感受,她的学生们目前正在云南采集,也经常遇到类似的情况。

近几年,随着城镇化建设加速,农村的萤火虫栖息地正在受乡村建设的干扰。山区的采矿区可以在一夜之间将一片栖息地毁掉,而乡村马路边竖起的路灯则干扰了萤火虫正常交配。

萤火虫怕光,夜晚萤火虫发光,是为了求偶和繁衍后代。但是城市里处处灯火辉煌,这严重干扰了萤火虫的求偶行为。华中农业大学植物科技学院学生梁定春和麦麦提依明曾带新京报记者做过一次实验,夜晚萤火虫安静地在周围飞绕,一旦对着它们打开手电筒,萤火虫的尾光立马消失。

另外,成年萤火虫生命周期仅有十多天,一旦受光干扰不能正常求偶、繁衍后代,最终只能默默死去。

萤火虫成虫在水边或者岸上产卵,水质不好的话卵就很难存活。但是农村因为使用农药化肥,水质早已大不如从前。这也是萤火虫在农村骤减的一个原因。

付新华对萤火虫的生存现状不太乐观。如果说萤火虫栖息在一张黑暗的地图上,黑暗地图在近几年的城市扩张和城镇化建设过程中不断被点亮,那些被点亮的地方,便不再会有萤火虫。点亮的速度越快,预示着萤火虫消亡的速度越快。

“我们的工作就是和萤火虫栖息环境破坏的速度赛跑。”付新华说。

守望萤火虫研究中心副主任刘全曾对我们国家萤火虫的生存现状总结道,城镇化的地方肯定是灭绝了;偏远地区的农村正在消失的路上;而在无人涉足过的森林里,我们不清楚。

艰难的研究

资料显示,目前全世界萤火虫有2000多种,但是中国已知的仅有100多种。2014年,付新华将其中的60多种集结,出版了第一本《中国萤火虫生态图鉴》。这是迄今为止,中国最全的萤火虫种类的资料。

让李学燕感到紧迫的现状是,我们国家并没有对萤火虫做过全面的统计,萤火虫因为人为因素减少多少,不清楚;哪些种类已经消失了,更难说。在整个物种和数量都没有弄清楚的情况下,李学燕认为说萤火虫“灭绝”不太合适。

为什么不能系统统计萤火虫的种类?付新华表示,生物多样性调查本身就是一个比较大的麻烦,给萤火虫定种,需要一步一个脚印地去找:“有时候你听说一个地方很多,等你去了,那里的萤火虫没有了,我们有心无力。”

野外采集回来的萤火虫等待定种。

南开大学生命科学院博士生张佳庆也表示,野外采集昆虫是一项需要长期积累的工作,也是昆虫研究最基础的工作。通过野外采集,回实验室进行鉴定、定种,在学术界称为“分类”。

“野外采集范围很广,有些采集难度很大,我们学院30年代就开始做一种昆虫的分类工作,但是至今为止也没有采集全。”张佳庆说。

如果是对农作物有害的蝗虫、棉铃虫,科学家们早就将他们研究透彻。但在昆虫界,萤火虫被认为既非益虫、亦非害虫,也因此,它在科研领域并非主流。我们国家近20年才慢慢开展萤火虫分类的工作。

李学燕回忆,十多年前她想做萤火虫发光领域的研究,“但是当我进入这一块后,发现我们国内连种类都没法搞清楚。”此后,她的科研方向就变成了两个层面,一个是萤火虫分类,一个是萤火虫发光研究。

当时国内的萤火虫分类几乎一片空白,她只能去借鉴台湾的。一些重要资料只有国外有,她通过关系把这些资料一张一张拍下来再传回国内,“当时的成本是十块钱一页”。

给萤火虫分类研究的科研经费也不多。付新华称,最初几年的研究根本申请不到经费,全国各地采集的费用全部是自己垫付,因此“常常感到捉襟见肘”。

付新华的萤火虫研究室。

直到最近几年,他的研究才得到重视。据称,付新华已经拿到几笔来自国家和世界自然基金会的科研经费。

农村里的试验场

2014年起,付新华在湖北咸宁大耒山桥口村发现了萤火虫,因为地理位置偏僻,大耒山一直没有被开发。他决定将桥口村的环境保护起来,做成萤火虫栖息地。

大耒山桥口村,两年来付新华在这里做萤火虫栖息地保护。

付新华流转了村子的一部分土地,在那片土地上,种植水稻不准施化肥、打农药,村里不能安装路灯,河道不准丢垃圾。

“不让打除草剂,稻田除草就只能靠人工,可是现在谁还想下地除草?所以刚开始会有村民偷偷打农药。”桥口村村长徐金淇告诉新京报记者。此外,因为萤火虫怕光,桥口村至今没有装路灯,山路狭窄曲折,夜晚行走不太方便,村民对此埋怨声音最大。

大耒山桥口村村口宣传标语。

不过,在付新华和徐金淇的规划版图中,桥口村的路灯将来会有,建成后将是两排不影响萤火虫发光的荧光灯。他们也将尝试让村民加入栖息地的建设中,其中已经付诸实践的一个尝试是,他们将萤火虫栖息地生长出来的无农药水稻进行包装,销售无公害大米。

栖息地保护是付新华在桥口村施展自己计划的第一步,接下来,他还将在这里打造萤火虫科普教育基地。儿童节前两天,桥口村迎来了20多个全国各地的孩子。守望萤火虫研究中心的成员在这里向孩子们展示了萤火虫从卵到能飞舞的成虫的一生,以及萤火虫发光的秘密。这次活动中,桥口村的两村民也被邀请作为科普老师。

儿童节前夕,20多个来自全国各地的孩子到大耒山观赏萤火虫,学习萤火虫从生到死的过程,以及萤火虫发光的秘密。

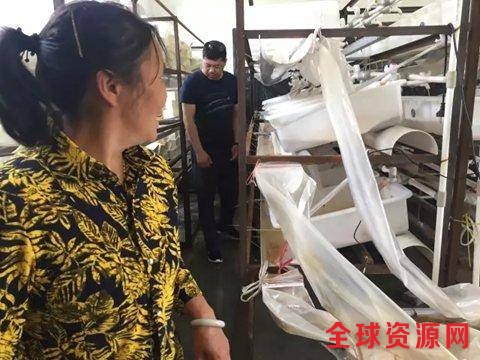

在桥口村一处不起眼的厂房里,还悄悄进行着付新华的另一个工作,萤火虫复育。复育基地并不大,只有两个房间,里面摆放了几排架子,架子上面整齐摆放白色的盛水箱,水循环系统24小时不停的给水箱供水,成千上万只萤火虫在这里长大。

付新华称,野外萤火虫的成活率只有1%左右,但是通过人工培育的萤火虫成活率能达到80%以上。

萤火虫复育基地。

商业化推广

曹成全一直强调,萤火虫只是一种普通的虫子,只是因为见不到,才会显得“阳春白雪”。他打算通过产业化养殖和商业化推广,摸索出一条多虫态、多季节、全方位地展示萤火虫魅力的方式。

曹成全是这样选择自己的合作对象的:“必须对萤火虫有情怀且是会玩萤火虫的人才行,纯粹为商业买卖,我不会跟他们合作。”

有企业愿意尝试。在成都大熊猫繁育基地附近的金炜,正在他的农庄建造一个封闭的萤火虫观赏馆,做以萤火虫科普教育为基础的生态旅游。

萤火虫对栖息环境的水质要求高,金炜为此安装了净化自来水系统。一年前投入的1万多只萤火虫现在已经增长到了10万多只。但是,养殖技术还是受多重因素制约,不可预知的病菌随时可能袭击某一个种类的萤火虫,造成“全军覆灭”。

曹成全曾寄希望于地方政府扶持。今年4月份左右,一位海南农民给他打电话,称发现了大量萤火虫,他立即飞了过去,发现“那里有漫山遍野上万只萤火虫飞舞,很好,很欣喜。”

他希望尽快保护起来,想找到一个企业出资打造一个萤火虫景区。这个景区不收门票,主要培训当地老百姓当解说、当导游。

“既能研究,又能保护,还能带动当地经济发展,岂不一举多得?”曹成全觉得这是一个“绝美的方案”,他满心惊喜,那晚腿上被两只蚂蟥咬得顺腿流血都毫无察觉。这个方案执行起来需要当地政府配合,曹成全很快给当地发改委、旅游局打了电话,不出所料,电话里他得到了肯定。

“但是如今两个多月过去了,那边的消息石沉大海,再也没有回应。”曹成全此时有点失落。

“如果有一天我离开时没有了萤火虫,我可能会很遗憾,但是我问心无愧。我在这片土地上研究过、呼吁过,没有用而已。”曹成全说。

商业化争议

4月以来,萤火虫又开始闪闪发光,一年一度的商机也就此到来。每年到这个时候,萤火虫生意人和民间环保组织者形成直接对抗。

民间的环保组织者们宣扬着萤火虫的生存危机,号召停止商业化。面对抗议声音越来越大,淘宝商家们从最初的并不理会,到最后不得不向记者们表示,自己的萤火虫并非野外捕捉,而是养殖。

付新华不信。他告诉新京报记者,萤火虫规模化养殖的技术并不成熟,即便有,在技术条件成熟的情况下,一只萤火虫的成本至少也在10元以上。其次,他带领的守望萤火虫研究中心曾根据交易线索,亲赴江西等地进行调查,发现商家所卖萤火虫确实来自野外捕捉。

“前年我们去了江西一个小镇买萤火虫,但是去年再去,发现那个小镇的萤火虫已经几乎被捕捉完,镇上农民都去了邻镇捕虫。”守望萤火虫研究中心副主任刘全说。

“大量捕捉也是近几年的事情,如果长期下去,咱们这么大的国家和人口,毁灭一个物种还是很容易的。”面对越来越多的萤火虫买卖,李学燕也表示。

大量来自民间的抵制呼声迎来了进展。5月24日,淘宝网对活体萤火虫买卖的行为发出“禁售公告”,将活体萤火虫纳入禁售商品管理范畴。

“起码引起了公众的关注,特别是志愿者们感情比较热烈,不停地呼吁,还是很佩服他们。这样可能最终会达到政府的层面。”李学燕说。她想让更多的人知道,保护萤火虫不单是保护这个物种,而是保护整个生态环境。

曹成全也反对野外抓捕,但是,他认为部分老百姓买卖萤火虫,是因为他们意识不到自己的行为对萤火虫这个物种的伤害有多大。在萤火虫生存环境急剧恶化的背景下,研究者需要做的就是正确引导,面向公众做大量的科普工作。

他认为,萤火虫的出路在于保护与利用相结合。一方面要使大规模的、低成本的萤火虫人工养殖变为现实,其次,要将野外萤火虫栖息地的保护和景观开发结合起来,最后才尝试各类萤火虫的商业开发,比如将萤火虫与餐饮、露营、聚会、温泉、科普等结合起来,将其药用价值和囊萤夜读等文化内涵充分地挖掘出来,才能让萤火虫走入千家万户,不再神秘。

“现在都是通过曲线干预保护,比如跨区域运输交易需要动物检疫合格证明,比如大型活动需要向公安部门报备应急预案等等,更多是靠舆论、靠道德谴责”,萤火虫生态在线的一位志愿者有些无奈。保护萤火虫,仍需要很长的路要走。

今年端午节,来自上海、浙江、湖北的20多名儿童在父母的陪伴下到大耒山萤火虫栖息地看萤火虫。夜晚,萤火虫星星点点飞舞在大耒山的山谷里,让孩子们惊喜地张大了嘴巴。

有一只萤火虫落在一个男孩妈妈的身上,一群孩子围上去看。男孩看不清,想伸手捏过来。旁边的孩子们着急了,对着准备伸手的男孩喊:“别捉它,让它飞走。”