图为李创科(右)向吕崇恩师(左)敬赠写的回忆录作品

全球资源网河北(陈朝军)今日讯,据 视窗在线报道(作者:李创科),《幸遇恩师》是我回忆录《苦乐人生》中的一个章节,这里所说的恩师是50多年前我在井陉县固兰高小的老师吕崇。我之所以称为恩师,是因为他有恩于我们这些当年的学生,有恩于家乡的教育事业。

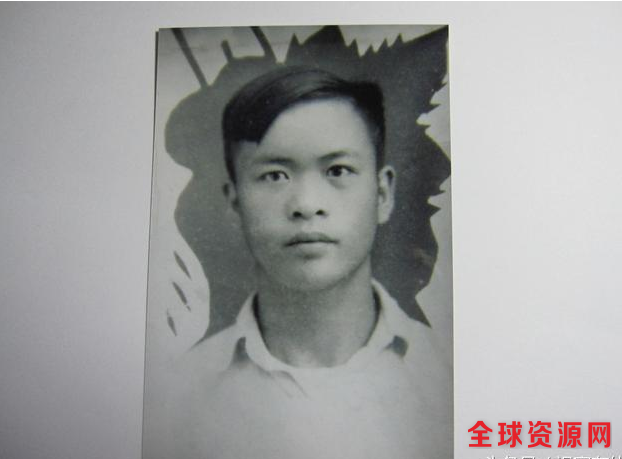

吕崇老师

吕崇老师虽然在年龄上仅长我一岁,但从学识上、胆识上、工作能力上永远是我的老师,永远是我敬佩的人。

1958年,年仅17岁的他刚从高小毕业,为改变家乡贫穷和文化落后的状况,想从提高人们文化素质做起,让更多的适龄儿童能够上学,毅然放弃了被山西平定师范录取的大好机会,决心留在家乡办一所民办高小。

在当时筹办学校,一切白手起家,谈何容易?一没教室和设备,二没资金,三没生源(因为当地人们观念守旧,读书无用论在脑子里根深蒂固),只有一条优势就是党的政策好,当时党和政府提倡大办民办学校。他凭着一颗对党的忠心,对家乡的爱心,对办好教育的决心,经过不懈努力,最终感动了“上帝”,取得了当地领导认可,同意将汪里、固兰和北青3个村小学毕业的学生和因无学可上而辍学的学生动员起来,合办一所民办高小,校址定在汪里村,校名叫“平定县汪里高级小学”,但领导只给政策,具体事情一切全靠他一个人去跑办,其工作难度可想而知。

首先是生源。白天家长们都下地干活,他只能利用早、午、晚时间走村串户去做家长的思想工作,费了九牛二虎之力,用了废寝忘食之功,最后总算动员了20多名学生,其中就有像我这样辍学好几年的学生。

有了生源就得解决教室和设备问题,教室是老乡家一个尚未装修的窑洞。师生一起动手搬些石头和些泥,垒成台子,上面搭上木板就算是桌凳,黑板用泥抹一块,又做了一块二尺多长、一米五宽的木黑板,我们上课用的课本,是吕老师个人借钱到阳泉书店购买后,肩挑步行一百多里运回来的。就这样,通过师生同心协力,同甘共苦,最终在我们的家乡有史以来第一所高小正式成立了。

高小共两年学期,我们却经历非常。第一年就像当年抗日战争时期的游击课堂一样,在树荫下、庙堂里,甚至在牛圈里都上过课,第二年在国家补找了个相对固定的窑洞,这里距汪里、固兰各自一里半路,大家中午都在学校吃自带的干粮,喝些白开水,每天同学们轮流值日烧水热干粮,柴禾也是大伙上山砍来的,冬季取暖用煤是上山采药卖的钱买的,剩余的钱还购买了图书、蓝球、羽毛球等文体用品。尽管条件差些,但我们用当年红军那种艰苦卓绝的奋斗精神鼓励着,觉得其乐无穷。

第一年经历了游击课堂、校址搬迁,第二年好不容易在国家补稳定了下来,却又赶上了大跃进、深翻土地运动。初期是公社要求我们帮助农民秋收,后来又去深翻土地,由公社统一组织,从所在村开始,接着到固兰村,后又到7里外的北青村,最后到了20里外的梁家垴村,一走就是一个多月。在此期间,白天下地干活,晚上组织开会,吃饭是公共食堂,睡觉几个人挤在一个土炕上,过的完全是集体生活。就是在这种情况下,吕崇老师也不忘记教学,带领我们在田间地头利用休息时间学一会儿,早晚借用当地的教室给我们上课,这本来与党的“教育与生产劳动相结合”的教育方针是一致的,可却遭到了公社带队人的责难,甚至以“拔白旗“、“砍黑旗”为由对吕老师进行公开批评,并强制给戴上“黑袖膀”,但吕老师并不害怕,也没有灰心,仍坚持到底,不久此事得到了平反。

艰苦的环境,没有减弱我们的学习兴趣,反而增强了我们的求知欲望,提高了学习的积极性。吕老师对我们的学习费尽了心血,想尽了办法,吃尽了苦头,终于使我们这20多个学生顺利毕业了,荣幸地成为当地有史以来首届高小毕业生。

一份耕耘就有一份收获,毕业时,我们的学习成绩在测鱼片是遥遥领先的,几次上级检查评估,我们班都名列前茅,当地群众赞扬有加,上级教育部门和政府都很满意,使这个深山沟里的民办高小小有名气。因此,公社决定将校址迁到公社所在地固兰村固定下来。由于汪里和固兰村由山西平定划归河北井陉县管辖,所以,校名更为“井陉县固兰高小”,条件逐渐改善,师资配备加强,由原来的吕老师一人增加到多名教师,上级还派来了校长,后来又成立了初中。

吕老师在这所学校培养出了不少国家有用人才,上到县团级领导干部,下到乡镇、村官,工农商学兵都有他教育出来的学生,可以毫不夸张地说是“桃李满天下”。

我本人从高小毕业后逐步走向社会,从当一名民办教师到参军入伍、入党提干,从部队十几年又转业到地方,成为一名管理人员,现已退休。几十年的不懈努力,可以问心无愧地说,还是对党和国家做了一些贡献的。想想这些进步,当然离不开党的培养教育,但根子是当年“幸遇恩师”。

吕崇老师年已76岁,在今年教师节到来之际,我祝愿他健康长寿,全家幸福!

(作者为河北省二建公司退休干部 李创科)