2018-04-11 河北共青团导读

导读:清明节刚刚过去,这样一个扫墓踏青缅怀逝者的日子,“高校师生关系”因为20年前的一个年轻生命的逝去,不断占据着网友们的头条,引起人们的关注。网传,“二十年前面对中文系老师沈某的性侵,女生高岩不堪压力选择了自杀……”

在网友对“师德沦丧者”的集体声讨声中,也有少部分声音指向“学者日益崩塌的社会权威”,甚至提出高校师生关系的“岌岌可危”。

学生发文举报老师性侵,相关高校回应

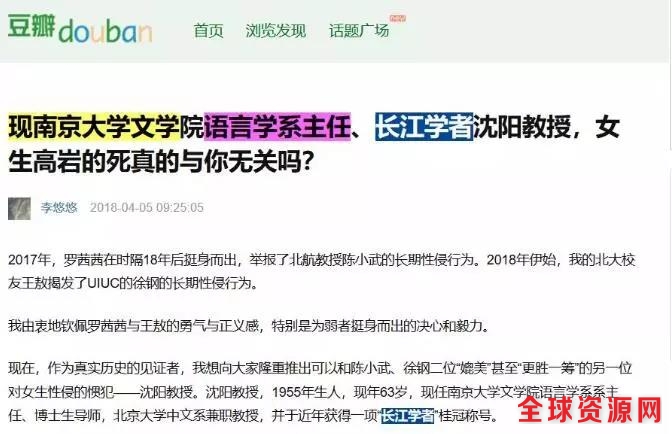

4月5日,一位ID为李悠悠的作者在网络发帖,实名举报原某大学教授沈某,于20年前在该校教书期间曾经性侵一位名为高岩的中文系95级女生。在举报长帖中,李悠悠指责沈某曾污蔑高岩患有精神病,致使其自杀身亡。

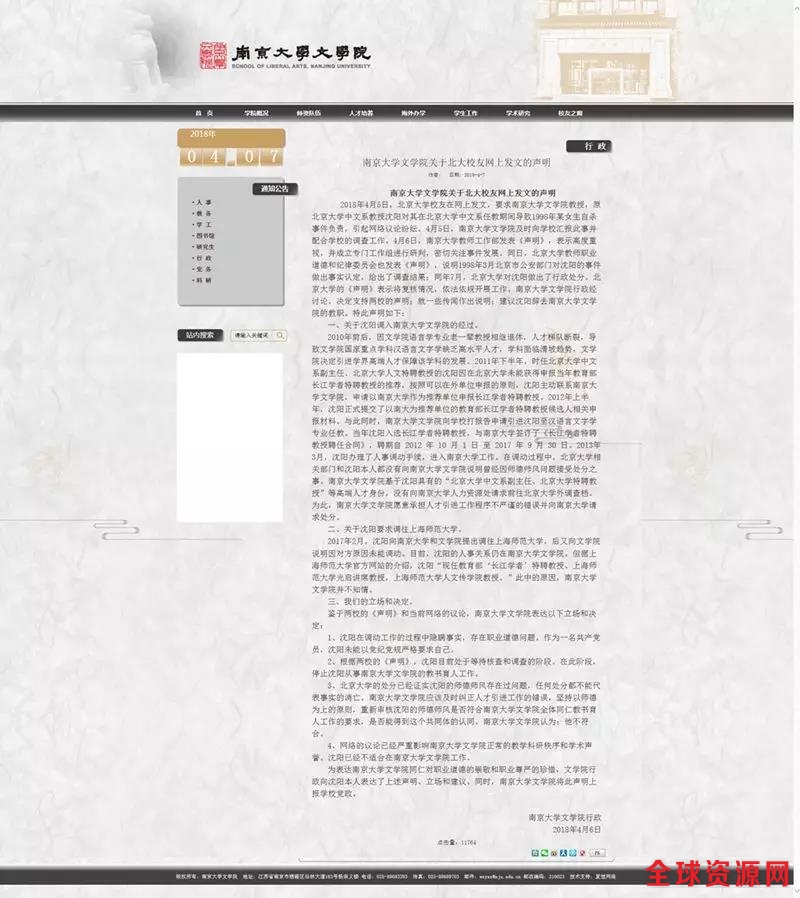

4月6日,举报长帖中被指名涉及的大学均对此事作出了回应。沈某现任职某学院在其官方网站,发表声明,表示“经讨论,决定支持两校的声明;就一些传闻作出说明;建议沈某辞去大学教职 ”。

4月7日,上海某大学发声明回应了“沈某性侵事件”。《声明》称:“从今日起终止2017年7月与教授沈某签订的校外兼职教师聘任协议。”

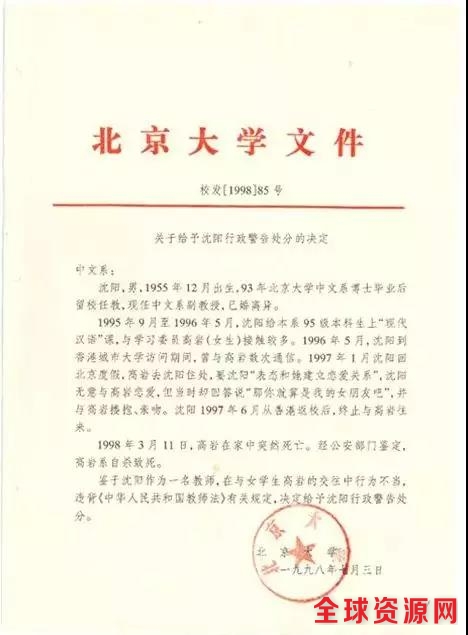

4月8日,沈某涉事时任职大学公开了1998年校方、中文系的两份处分决定。《处分决定》的措辞是:1997年1月沈某回北京度假,高岩去沈某住处,要沈某“表态和她建立恋爱关系”,沈某无意与高岩恋爱,但当时却回答说“那你就算是我的女朋友吧”,并与高岩搂抱、亲吻。

另据新京报报道,沈某对此事回应称,举报文章中指责均为“恶意诽谤”,“保留控告的权利”。沈某在向其所在学院党委的情况说明中称,“愿就有关情况向党委和领导做出说明”。此外,沈某表示,已向其所在学院党委书记说明此事,因发文者并非向单位举报,而是网上传播,请单位“在处置相关信息时说明,欢迎发贴者向网帖中涉及的两所大学正式‘举报’。在调查清楚事实前,不应以个人揣测之辞散布信息”。

而举报人之一的王敖在接受媒体采访时表示,“欢迎沈某告我们诽谤”。

高校性骚扰,不能成为“暗角”

性骚扰乃至性侵,往往发生的环境较为隐秘。而在高校、职场等环境中,骚扰者还常常占有信息、知识、年龄、社会资源、人生阅历等各方面的优势,受害者处于更加被动的位置。认定难、取证难、举证难,加之工作业绩、升职机会、学业发展等方面的要挟,不少受害者难免选择忍气吞声。

也正因此,去年开始,肇始于美国一位女演员在社交网站上打出的标签,让“Me Too”成为一场反性骚扰的社会运动,鼓励遭受性骚扰的女性站出来公开指控加害者。

正如人民日报评论文章《让每个青春都走入春天》里所提到的——

性骚扰不仅是违纪行为,也是违法行为,甚至可能涉及犯罪。面对这类恶行,仅有网络实名举报是不够的。如果受害者不主动报警,警方并不容易介入调查。除了相关部门介入调查之外,也要鼓励更多受害者通过法律途径保护自身权益。制度层面,我们曾有过建议:宏观层面,国家应该进行更有针对性的立法,让性骚扰受害者维权更有依据。微观层面,用人单位、学校等也应当探索并建立一定的防范和申诉机制。

遭受骚扰和侵犯,绝非被骚扰、被侵犯者的错误,这是应该明确的一条共识。尤其是在大学校园内,更应该加强这方面的教育,解开受害者的心结,防止悲剧发生。年轻人有个性、有见识,但也缺少人生经验,容易被带入认识误区、心理误区,需要经常关注那些不容易被看见的“暗角”。阳光照进教室、照进实验室,才能让更多或隐或显、或自知或不自知的受害者走出阴霾,并且勇敢地站出来,维护自己的权利,防止更多受害者出现。

近年来,教育部出台了一系列的规定和意见,对高校教师师德师风建设提出了要求。

高校教师的师德禁行行为“红七条”

高校教师不得有下列情形:

1. 损害国家利益,损害学生和学校合法权益的行为;

2. 在教育教学活动中有违背党的路线方针政策的言行;

3. 在科研工作中弄虚作假、抄袭剽窃、篡改侵吞他人学术成果、违规使用科研经费以及滥用学术资源和学术影响;

4. 影响正常教育教学工作的兼职兼薪行为;

5. 在招生、考试、学生推优、保研等工作中徇私舞弊;

6. 索要或收受学生及家长的礼品、礼金、有价证券、支付凭证等财物;

7. 对学生实施性骚扰或与学生发生不正当关系;

有上述情形的以及其他违反高校教师职业道德的行为,依法依规分别给予警告、记过、降低专业技术职务等级、撤销专业技术职务或者行政职务、解除聘用合同或者开除。对严重违法违纪的要及时移交相关部门。

——摘自《关于建立健全高校师德建设长效机制的意见》2014年10月

2018年1月16日,教育部新闻发言人续梅在新闻发布会上表示,对于利用师生关系,对学生实施性骚扰的行为,教育部的态度始终是非常坚决的,教育部反复强调,对于触犯师德红线、侵害学生的行为,教育部始终坚持“零容忍”的态度,发现一起、查处一起,绝不姑息。

续梅透露,教育部目前也在着手于长效机制的建设,在已有工作的基础上,会同相关部门,进一步建立健全相关制度,从制度层面杜绝此类事件的发生。

“叫兽”?绝不代表教授!

年初,北京某大学“知名教授”、“长江学者”陈某某被多名受害者实名举报,随后校方介入调查,教育部撤销其“长江学者”称号并追回奖金,责成学校与之解聘。与之肩随,北美的王敖教授又实名揭发UIUC东亚系副教授、著名策展人徐某多年来利用职务之便实施性侵和性骚扰,获展览委托方和校方的处理。

这接连发生的三个案例把学者这一职业推到了风口浪尖,一时间“教授”成了“叫兽”,把这个十几年来权威、信誉和社会地位已经不断下降的职业又狠狠踩上了几脚。

高校是知识的圣地、智慧的殿堂,“大学”二字,承载了多少人的青春、希望和梦想。站上讲台播撒精神的种子,高校教师的影响不仅仅在课堂,更在年轻人未来的人生之路上,所以尤其需要注重道德操守,尤其需要加强个人修养。类似性骚扰事件,虽然是个体的个别行为,但对于被侵害的学生,就是百分百的伤害,更会损害到大学教书树人、涵养人文精神的大环境。

但其实,透过这些事件,看清问题本质,不断推动针对高校性骚扰防范机制建立的同时,我们也绝不能因为个别的案例,就否认了高校教师群体,就妖魔化“学者”“教授”这些称号。

事实上,新闻爆点的背后,撇去每个行业都难免会存在的“行业败类”,我们的绝大多数高校教师群体,都在矜矜业业,勤勤恳恳,默默付出。

他们从不追名逐利,只走在学术前沿。

2014年,一张衣着朴素作报告的照片走红网络,“布鞋院士”李小文也被人们所熟知。拥有中科院院士、北师大遥感与地理信息系统研究中心主任身份的他,专长于遥感基础理论研究,是李小文-Strahler几何光学学派的创始人,成名作被列入国际光学工程协会“里程碑系列”,在国内外遥感界享有盛誉。被网友称为现实版“扫地僧”。

他们笔耕不辍,勤恳为国。

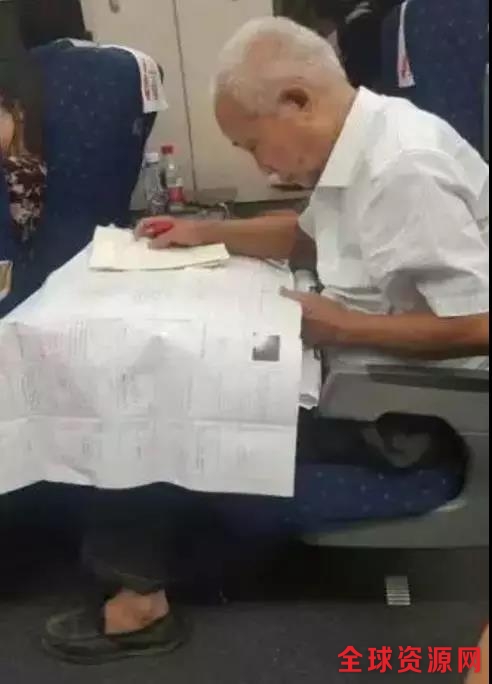

2017年6月,中国工程院院士刘先林老先生“意外走红”。本可以坐高铁一等座的他,被网友拍到乘坐二等座返京,随后发布到微博上。当时这位满头银发的老者,上穿白衬衫,脚着一双发旧的皮鞋,像小学生一样毕恭毕敬地坐在座位上,埋头研究铺在小桌板上的文件。文件上多处被他用红笔批注得满满当当。短短一天时间,超过30万微博网友为刘先林点赞。

他们扎根三尺讲台,沉浸学术世界。

2016年1月7日,河南大学内一场特殊的聘任仪式引发社会关注。退休3个月后,教师常萍被学校返聘为副教授,继续为本科生授课。在此前32年的教学生涯中,常萍的职称一直都只是讲师,河南大学也从未为某一位教授单独举办过聘任仪式。

成为“传奇”的是常萍从不出书、不写论文、不申报职称,甚至“两拒《百家讲坛》邀请”。她的讲课实录被总结成“常萍语录”流传于网络,民间则一直称呼讲师常萍为“口碑教授”。

他们年轻有为,国之所需,吾志所向。

18岁留学英国;22岁硕士毕业于剑桥大学;24岁博士毕业于牛津大学;25岁回国工作,被电子科技大学聘为教授;26岁入选国家第十二批青年千人计划……28岁被任命为电子科技大学材料与能源学院副院长,成为该学院最年轻的副院长,刘明侦的故事广为人知。

在接受央视新闻“幸福的奋斗者”的采访时,她说“我们青年人这一代,当我们享受了足够多的家庭资源、社会资源和国家资源的时候,我们不仅是单单的个体了。我们应该为这个社会和国家多做一些事情,我们对这个社会和国家是有使命的,也是有责任的。”

在我们的身边,还有更多的他们……

他们,或许是为你打开学术大门的那一个;他们,或许是点亮你人生信念的那一个;他们,或许是绞尽脑汁,提高你学科兴趣的那一个;他们,或许是颜值与智慧并存,风趣与机智同在的那一个……

岂能让师德成为“失德”

你怎么看?