原标题:“南昌造”初教6 上万飞行员的“摇篮机”

初教6在跑道上滑行起飞

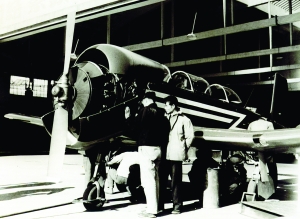

1958年,红专502教练机试飞前检查

四季交替,岁月更迭,飞跃风雨历程,昨日,初教6迎来了她的首飞60周年纪念日。作为我国元勋级初级教练机,初教6的出现不仅在航空工业历史上写下了浓墨重彩的一笔,更为我国飞行员培养立下了不朽功勋。

研 制

从设计到首飞仅用72天

1958年初,就在新中国第一架飞机首飞成功后的第四年,320厂(现为航空工业洪都)接到了研制红专502飞机(后命名为初教6)的任务。当时,沈阳飞机制造公司已经开始了红专502的技术设计工作。为了解飞机设计情况,320厂厂长王实先和设计科科长高镇宁专程前往沈阳飞机制造公司,观看了木模样机。

1958年6月初,沈阳飞机制造公司设计师屠基达、林家骅等20余人携带资料抵达南昌,在这开启了新一轮攻坚战。为了全方位保障任务的圆满完成,全厂上下都为试制大开“绿灯”, 红专502的零件,车间优先制造;红专502需要的器材,供应部门运到车间……车间的职工坚守在岗位上奋战不止,以厂为家,厂内呈现出一片争先恐后作贡献的工作氛围。

1958年7月,红专502第01号机在经过两周初装、七昼夜总装、一天试飞准备工作后,完成了静力试验和起落架落振试验。8月27日,红专502第02号机由试飞员吕茂繁、何银喜驾驶,成功地飞上了蓝天。

短短72天,从开始详细设计到飞机首次升空,洪都人凭借着“吹尽狂沙始到金”的信念和毅力创造了一项新的纪录。

定 型

完善匹配问题 拿到“入伍通行证”

首战大捷,但新的问题接踵而来。前期总体设计忽略了飞机、发动机和螺旋桨三者匹配问题,发动机最大转速时飞机无法进入大速度飞行,由于一时没有其他的发动机和螺旋桨可供选用,所以原型机因无法完成余下的试飞科目而停飞。

在空军急需补充新型教练机的特殊情况下,工厂面临着艰难的抉择:是从苏联引进雅克-18A飞机,还是继续设计红专502?时间不等人,在肯定前一阶段设计研制工作的基础上,工厂党委表达了坚持研制的决心和信心,同时指出要总结经验教训,为国家设计制造符合我国国情的性能优良的教练机。

1961年9月初,定型批第01、02两架飞机部件铆接工作大部分完成,试验机试飞也初步得到满意的成果。11月24日,全部科目飞完,试飞结论指出:“该机具有良好的飞行性能和比较完善的特种设备,并具有直上高级教练机,可以交部队实际使用。”至此,红专502终于获取了期待已久的“入伍通行证”。

1961年12月28日,第一批3架飞机交付部队使用,工厂根据部队提出的意见又做了部分设计改进。到1963年9月20日,螺旋桨等14项配套成品已能够全部在国内解决。

1962年1月5日,国务院军工产品定型委员会正式批准红专502飞机定型,投入批生产。红专502飞机的研制任务在历时四年半、耗资246万元后圆满完成。1964年11月,红专502正式定名为初教6。初教6飞机的研制成功,标志着新中国航空工业已从修理、仿制飞机发展到自行设计制造的新阶段。

扬 名

获国家金质奖章 历经半个世纪仍在服役

作为一款持续使用了半个多世纪的飞机,初教6以其良好的操控性和高性价比赢得了国内外航空界的广泛赞誉。

1979年12月,经国家质量奖审定委员会批准,初教6型教练机荣获国家金质奖章,成为了国内唯一获此殊荣的飞机。“值得信赖”已成为初教6最具代表性的标签。

“初教6飞机安全到什么程度呢?即使发动机在飞行过程中出现故障,它也能平安降落。”虽然这句话无从考究,但在使用初教6的几十年来,从未因飞机质量问题造成重大事故,这充分证明了初教6的设计是具有前瞻性的,是成功的。

时至今日,初教6已生产近3千架,广泛应用于中国空海军、航校等单位的飞行员培养,并出口至众多国家,在国内外均享有盛名。

60年来,初教6里走出了上万名飞行员,被誉为飞行员“摇篮机”,无论是航天英雄杨利伟,还是近期因川航迫降事件名声大噪的中国版“萨利机长”刘传健,都是从初教6这一机型起步的。2015年9月3日,初教6在天安门广场上空精彩亮相,完成了阅兵首秀。

经历半个多世纪的沧桑变化,如今,初教6仍在国内外多个飞行部门服役,同时,“小六”这棵航空领域的常青树也成为了飞行爱好者们竞相追捧的“热卖品”。

无数热爱航空、甘于奉献、敢为人先的航空人,汇聚成一首蓝天赞歌,初教6的诞生,见证了中国人设计制造的能力,处处彰显着鲜明的中国元素。回首60年前的艰难求索,一批批甘于奉献、敢为人先的航空先辈用双手建立起伟大的中国航空事业。(聂俊鹏 文 马悦 图)