中国研发经费调研:1.7万亿去向何方

本刊记者/霍思伊

发于第898期《中国新闻周刊》

4月17日,教育部发布通知,要求高校科研人员不得弄虚作假,骗取科技项目、科研经费以及奖励、荣誉等,并且要求在赋予科研管理更大自主权过程中,把科研人员从报表、报销等具体事务中解脱出来。

近年来,中国的科研管理一直在不断完善,但仍存在一些体制机制障碍亟待理清。其中,对科研经费的不当使用,也时见报端。

2019年的《政府工作报告》指出,要开展项目经费使用“包干制”改革试点,不设科目比例限制,由科研团队自主决定使用。以经费为抓手,进一步给科研“松绑”。

事实上,在科研投入上,中国的问题主要不是缺钱,而是这些钱从哪儿来,又去向何方。

近日,以大连理工大学经济管理学院为主的研究团队发布了《中国研发经费报告(2018)》,首次全面梳理、解读和分析了中国2000-2016年的研发经费情况。

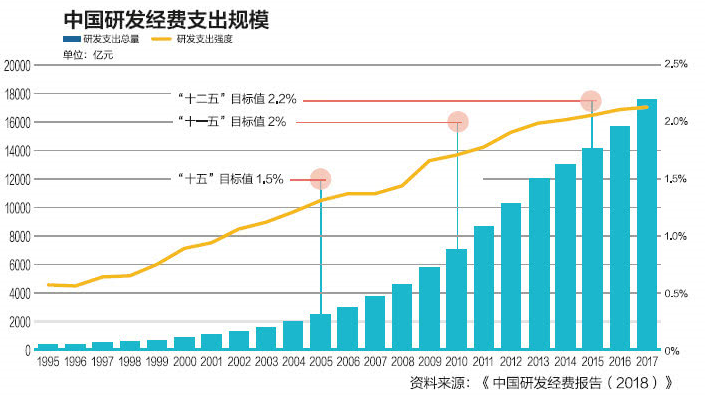

而从2017年开始,中国已经成为全球第二大研发国家,仅次于美国,全社会研发经费投入达到1.7万亿。然而,无论是“十五”“十一五”还是“十二五”期间,科技发展规划研发经费投入强度的目标均没有实现,但和目标的差距在逐步缩小。

报告的项目负责人、大连理工大学经济管理学院教授孙玉涛对《中国新闻周刊》表示,当前中国科技创新的主要挑战并不是研发经费投入规模,而是如何优化研发经费投入结构,提升研发经费使用效率。

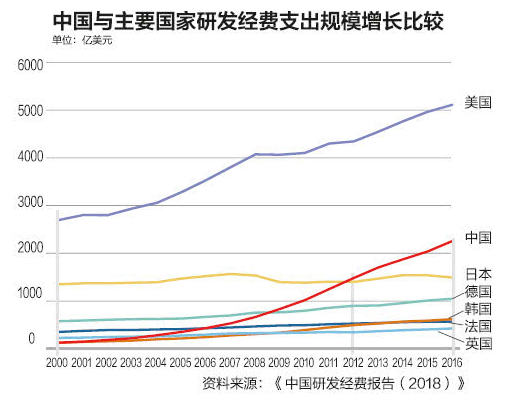

中国已经迈入创新型国家的门槛

从数据上看,自2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020 年)》中提出“自主创新”战略和“建设创新型国家”的目标以来,中国的研发经费逐年上涨,年平均增长率达到了19.59%。除了美国可以和中国并行,在法国、德国、日本、英国和韩国等众多接近水平的曲线中,中国的增长曲线则一路向上。

在研发规模的绝对值上,2006年以来,中国的研发经费支出相继超过了韩国、英国、法国、德国和日本,成为全球第二。

更有代表性的指标是“研发经费投入强度”(简称“研发强度”),即全社会研发经费占国内生产总值(GDP)的比重。该数值表示一个国家愿意把多少资源用于研发活动,反映了整个国家和社会对科技的重视程度。

报告显示,中国的研发强度在2000年还不足1%,2016年已经增至2.11%,已超过欧盟15国平均水平2.09%,但与经济合作与发展组织成员国平均水平2.34%还有一定差距。美国的研发强度在2000-2016年一直稳定在2.5%以上。

2.5%也是中国研发强度2020年要达到的目标。

中国科学技术信息研究所政策与战略研究中心主任程如烟曾撰文指出,中国要在2020年实现2.5%的研发强度,有相当大的难度,要追上美国2016年2.74%的研发强度则需要相当长的时间。

她指出,随着中国经济进入新常态,中国的研发强度将改变以往迅猛提高的走势,转变为缓慢上升的趋势。

增速下降,不意味着预期悲观。

孙玉涛指出,有些国家很早就达到并稳定在较高的投入强度,不会一直增长,以美国为例,很早就达到了2.5%~2.8%。中国的主要任务,是把研发投入强度继续维持在2%以上。“研发强度2%是进入创新型国家门槛值。”他说。

报告指出,自2013年以来,中国已经连续4年研发经费投入强度突破2%,达到中等发达国家水平,“一脚已经跨进了创新型国家的门槛”。

政府研发经费投入占比逐年下降

虽然中国的研发强度在逐年增加,但无论是“十五”“十一五”还是“十二五”期间,都没有实现既定目标。

根据报告,2005年1.3%的研发强度离“十五”的目标1.5%还差0.2个百分点。“十一五”期间达到1.71%,距离2%的目标仍低了0.29个百分点。“十二五”阶段实现了2.06%的强度,没有完成2.2%的目标任务,但差距缩小到0.14个百分点。

原科技部部长万钢指出,研发强度是衡量经济发展方式转变和创新驱动的重要指标,“十二五”期间没有达到2.2%的目标表明中国整体科技投入和经济发展规模不匹配。因此,要想到2020年实现“十三五”2.5%的目标,需要增强社会各方面的投入。

孙玉涛认为,研发强度没有实现既定目标,与中央政府投入经费的占比逐年下降有关。

报告指出,从经费来源的角度看,1995~2016年,中国研发经费部门来源结构从政府和企业双主体转变成了企业单主体。

在绝对数上,企业来源研发经费从300亿增长到约1.2万亿,增长了40倍;而政府来源研发经费从约250亿增长到近3200亿,只增长了12.8倍。企业经费的增长速度远超过政府经费。与此同时,企业来源经费比例从约30%增长到了70%,而政府来源经费比例从25%下降到了20%左右。

早在2005年,在发布《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》之前,负责制定纲要的战略研究专题组组长、时任财政部财政科学研究所所长贾康就指出,结合国外经验,在工业化进程中,全社会经费中政府资金所占比例一般在30%~50%,企业占40%~60%。

数据显示,当研发强度达到2%时,美国的政府来源经费占比为62.8%,法国为53.9%,英国和德国分别为48.1%和41.8%,日本在1981年迈入2%的门槛,当年的政府经费占比也达到了27%。

孙玉涛表示,他曾经研究过,当欧美各国研发投入强度为2%的时候,政府投入的比例很高。“从中国的经济发展阶段来看,政府投入比例30%左右比较合适。”

孙玉涛和《中国研发经费报告(2018)》的另一位项目组成员宁波诺丁汉大学教授曹聪曾共同撰文建议,到2020年,努力将政府财政研发投入占全社会研发投入比例提高到30%,逐步接近中长期规划战略研究提出的目标。

孙玉涛指出,政府投入的相对比例降低,与企业投入的过快增长有关,部分专家认为,企业的经费投入存在“虚高”的情况,这和政府鼓励企业创新的政策有关。在2006年的“中长期规划”中,明确提出在政府增加科技投入的同时,要强化企业科技投入主体的地位。

另外,政府对科研经费投入的谨慎态度也和近年来不断被曝光的科研经费管理不力有关。2013年10月的国新办新闻发布会上,时任科技部部长万钢通报了两起科研经费管理不端案,并连用两个“愤怒”以表达他的“无法容忍”。

孙玉涛认为,科研经费管理不端案件的背后是整个管理体制,乃至拨款机制的问题。例如,科研经费拨款滞后现象严重,年初启动项目,年中甚至年末经费才到账。“财政的钱拨下去如果今年没花完,明年可能预算就不增加。于是,大家开始思考,怎么才能把这些钱花出去,就出现乱花钱的情况。”他说。

十三届全国人大代表、中国科学院上海分院院长王建宇院士表示,多年来,我国科研项目的经费使用采取预算制,科研经费要严格按照预算要求来使用。

预算制有两大问题,一是对人员的经费投入在项目经费中所占比例太小,二是经费严格按预算使用,不符合科研工作不断变化、探索未知的特点,缺乏灵活性。

对于此次两会期间提出的“包干制”改革,王建宇希望可以解决这两大问题。“以前我们多次提出过这方面建议,这次写进政府工作报告,说明真正给科研人员松绑了。”

应用研究缺乏关注

“每年的两会,我们都在说基础研究,但少有人关注应用研究。”孙玉涛说。

报告发现,1995~2016年,中国基础研究经费占全社会研发经费比例基本上维持在5%,应用研究经费从26%下降到了10%,试验发展经费支出从69%增长到了85%。

基础研究加应用研究,合起来可以被称为“科学研究”。报告指出,中国研发经费中科学研究经费比例仅占15%。

报道指出,中国科学研究的主要问题不仅是基础研究投入不足,更重要的是应用研究差距比较大,不到美国和日本的一半,与英国和法国的差距更大。2015年,英国的应用研究经费投入占比已经达到了43%,法国为38%。

从经费的执行部门看,1995~2016年,无论是企业、研发机构还是大学,研发经费中应用研究的投入比例都在下降。企业应用研究投入比例由14.51%下降到3.04%;研发机构从31.08%下降到了28.41%;大学从55.08%下降到 49.28%。与之相对,研发机构和大学的基础研究投入比例都有很大的增长。

报告认为,中国科学研究经费占研发经费比例偏低已经成为一个重要挑战,特别是应用研究比例偏低没有引起应有的关注。

孙玉涛告诉《中国新闻周刊》,应用研究占投入比偏低,和中国整体的创新体系结构有关。在美国,大部分应用研究,由企业和研发机构进行,高等院校主要从事基础研究。而在中国,研发机构也开始从事试验发展,与市场接轨,不再主攻应用。

转变从科研院所的企业化改制开始。1987年,国务院颁布《关于进一步推进科技体制改革的若干规定》和《关于推进科研设计单位进入大中型工业企业的规定》,推动技术开发型科研机构企业化转制。1998年,原隶属于中央政府机构的242个科研院所,以及所有隶属地方政府的科研院所全部转制,直至2001年全面完成。

孙玉涛表示,改制之后,由于面向市场,且无法获得财政拨款,很多科研院所出于自负盈亏的考虑,转做试验发展,应用研究的项目大幅减少。

报告指出,1995年研发经费中应用研究的经费占比还有26%,到了2006年,这个数字迅速下降到17%,2016年降至10%。

他认为,改制以后,虽然科研院所更加市场化,但目前的主要问题是,大学和科研院所的定位存在重叠,二者都既做基础,又做应用。尤其是科研院所,其功能定位需要重新思考。

孙玉涛建议,大学还要回归到基础研究,以中科院为核心的科研院所可以加大对应用研究的投入。未来,可能会有一部分企业尝试进行应用研究。在美国,应用研究经费中的1/3~1/2来自企业的贡献。

如此一来,将来基础研究和应用研究加起来,经费投入占比应该从现在的15%增加到30%。

“这不是一个短期的过程,具体达成的时间很难预测,但从中国目前产业发展的需求来看,应该会在近几年出现转变的苗头。”孙玉涛说。