(原标题:子债父偿)

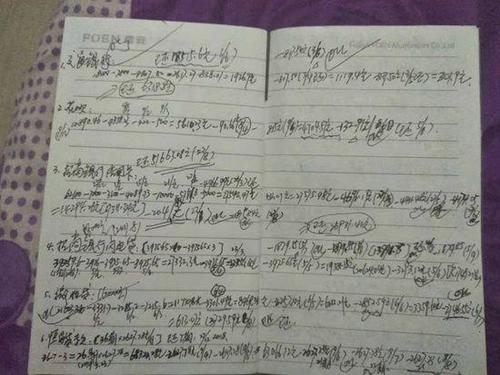

刘兴旺记录应还款项的笔记 受访者供图

一开始赢了,接着是输。输多了,就借钱赌。

银行、网络平台、民间机构、同学朋友,刘舟都借遍了。不过一年时间,他的“信用清单”布满孔洞。

这个27岁的年轻人堵不住那些洞,他的劳动履历是一条虚线,长长短短的空白处是失业和欠薪。

直到被催偿的方式吓怕,刘舟终于和他最不愿说实话的人开了口。

“你就当没欠过钱,该怎么过就怎么过。”父亲刘兴旺知道实情后对儿子说。接下来,他清偿了刘舟近30万元的债务,还有10万元,他仍在“想办法”。

从刘舟2岁起,刘兴旺就外出打工,除了过年时团聚,父子每月通1个电话,每次不超过5分钟。电话的内容,“以前说我学习不好,只知道要钱,后来工作了,说我不知道攒钱”。

2013年全国妇联发布数据,中国有6100万留守儿童,刘舟和他们中的很多人一样,对父亲“印象模糊”。时间与空间的隔离造成父子交流的障碍,因为“怕他又要说我”,刘舟刚开始借钱的时候,打算对家里隐瞒。

最终,还是存在于这个家庭数十年的模式再次发挥作用:家里缺钱、父亲给钱。刘兴旺把儿子戳出来的洞一个个补好。

刘舟至今不知道父亲一个月能挣多少钱。已经还上的30万元,相当于刘兴旺不吃不喝打工5年的收入。

刘兴旺在工厂车间 受访者供图

决定

刘兴旺听见刘舟在电话里哭,他闭上眼睛,手微微发抖,急得不停跺脚。刘舟在湖北武汉工作,刘兴旺在福建福清打工。几十分钟前,是妻子先打过来,说起儿子欠债的事,她哭得话都讲不清楚。

哭声混入机械车间巨大的噪声,刘兴旺心烦意乱。他没怎么听过孩子哭,忽然想起刘舟小时候生病,他和妻子不知所措,在老家的诊所和医院间辗转,娃儿在怀里哭。那种无措的感觉好像又回来了。

30万元,这个数字太大了。

两年前,刘兴旺在武汉郊区给刘舟买了房,首付款花光了他所有积蓄,还欠着亲戚3万元。他想,还有谁能借钱?同学、亲戚、同事的名字挨个出现在脑子里,老死不相往来的人的脸也浮现到他眼前。

55岁的刘兴旺没走出过“车间”,这个湖北农民背着一个包,在广东、福建的十多个市的流水线车间漂了25年。给儿子还债,他顾不上面子,只要存了电话号码的人,刘兴旺就拨过去,试探着“碰碰运气”。很多人一听说借钱就把电话挂了,他会再拨过去,赔着笑。

很快,刘舟的手机收到第一笔钱到账的提醒。他回忆,那一刻自己愧疚、气恼,也稍感轻松——欠的不是小数目,但在赌的时候,“脑子一热就下注了”。

第一次赌,刘舟赚了。他当时从事软件开发工作,听同事说起一款“湖北快3福彩”软件,当晚就下载了。那段时间,他新交了女朋友,刚换了工作、住所,手头有些紧,想赚点小钱补贴生活。

他不是没听过被赌博毁掉一生的故事,一开始,还给自己划了一条线,输到1000元就不玩了,“怕越输越多”。

几天后,他确实删掉了软件,但只过了两天,他忍不住又下载了。“说不定能回本呢”,刘舟把手上的闲钱都投了进去,很快又输光了。他气得删了软件,等发工资后,又下载了,投注金额也达到一次上千元。

1000元,是刘舟当时一个月的房租、一个月的饭钱,它同时相当于刘兴旺在轰鸣车间里工作30个小时、生产200个百叶窗或175个空调出风口的报酬。但在网络赌博软件里,它仅仅是四位数里最小的那个,一个轻易就能扔进去的筹码。

在福建福清一家铝合金工厂,55岁的刘兴旺是车间主任,需要待在一线盯生产。他住在企业提供的宿舍里,屋里有一张床,没有衣柜和餐桌,水壶、碗筷、衣物等就摆在几张塑料椅上。

这已是刘兴旺打工生涯里最好的住处。常年独自生活,他很少在具体的层面感受到亲情,但听到儿子求助,他还是毫不犹豫地作了决定,替儿子还钱。

当选择与家庭相关时,他向来果决。

25年前,他在湖北仙桃一家乡镇企业工作,每月收入100元。妻子下岗了,一家三口租住在一间屋里。刘舟经常生病,几乎每周都要去医院。他甚至信过偏方,借钱买血输给儿子。为了改善一家人的生活,刘兴旺决定去打工。

年轻时,他早上投简历下午就能找到工作。到了2014年,刘兴旺50岁,在一间私人旅馆住了整整2个月,才得到工作机会。“我突然发现自己要被时代抛弃了。”但为了家,他必须扛住,“我不上班,整个家就不能开门。”

这一次,他又为儿子扛下了所有债务。他说不出亲情、家庭意味着什么,只觉得“这是父亲必须要做的事”。

真相很残酷,更残酷的是真相并不完整。努力筹款8个月后,刘兴旺得知,儿子还有一笔10万元、月息25%的欠款没有说出来。他怎么也想不到,自己眼中老实、胆小的儿子竟然会找上私人借贷公司,“他从小缺乏父爱,我也不信(他)有胆量到贷款公司借钱”。

刘兴旺每个月要吃的药 受访者供图

共苦

刘舟最初的隐瞒是因为不信任,在他看来,父亲根本不懂他。

他活得像一座孤岛,身边的同学、同事、朋友也无法真正靠近。丢了工作、被老板欠薪,他没有和任何人说,赌博更说不得。朝夕相处的女朋友在一天夜里偶然发现他赌,争吵后两人分手了。

2014年大专毕业后,刘舟给学校一位老师打工,每天负责文印、做PPT,或是在老师接了外面的项目后打下手,一个月的工资是300元。2015年,他找到正式工作,2000元月薪,没有五险一金,实习期3个月,薪资要打八折。熟识的同事说,他被公司的人力部门“忽悠”了。

就业市场对这个学历不高、技能平平的年轻人无法友好,这是他两个月里找到的唯一一份工作。刘舟回忆,毕业5年来,他没有主动辞职过。他经历了公司倒闭、业务线裁撤,或是被欠薪好几个月。找一份新工作,又花一两个月。公司有没有社保,他不计较,有时没有劳务合同,他都先干着。

有一次,刘舟连续加班3周,没有休息一天,发工资的前夜,他被要求加班到23点。没有地铁,老板让他打车回家,第二天凭票报销。天亮了,被通知不用上班了,他甚至不敢去公司要个说法。

刘兴旺则总是因为年龄大,被儿子这样的“廉价”年轻人挤掉岗位。他是上世纪80年代毕业的大专生,又有工作经验,是工厂抢着要的技术工人。但每每入职后,工厂都会安排年轻人作为储备干部,跟着他学习。

刘兴旺知道,老板看中他的经验,等年轻人学会了,就会把他一脚踹开。每一次被辞退前,他都心里有数,知道自己快走了。

“年轻人肯拼,还便宜,工厂老板不会讲情面,眼里只有利益。”时间长了,他习惯了这种充满危机的日子,“你无法左右老板的心,就让自己心态好。该做什么就做,该走人走人。”

刘兴旺吃过很多闷亏。有老板承诺付他7000元月薪,第一个月干完,却翻脸不认,只肯付4500元。他还曾在发薪日被辞退,当月工资被扣到只剩几百元。后来他得知,财务早在一个月前就开始记录他的工作失误:工具用旧了、工作服磨损了、车间内生产原料未摆放整齐、某批次产品工期超了……儿子在职场碰过的难处,刘兴旺都经历过。

刘舟也曾在工厂车间工作过。他读大一时,在苏州一家电子厂实习。每天站在流水线旁,用检测仪器扫描经过眼前的每一块电路板,如果仪器发出“嘀”声,就说明电路板有问题,要拣出来。刘舟左右两边的同事负责检查电路板的其他位置。

回想那个寒假,刘舟仍感到无比压抑。他觉得自己当时陷入“无限循环”,每天工作12个小时,做同一件事,无数一模一样的板子在眼前经过,耳边是机器的轰鸣。“每个人都呆呆的”,有时一天都说不了一句话。

大专毕业时,刘舟曾被富士康录取,做技术干部,进去就是6级工人,他想都没想就拒绝了,觉得学了软件开发,应该在“有空调的写字楼”里,当一个看起来光鲜的白领。

刘舟放弃富士康时,刘兴旺走进新的车间,直到“像毛巾拧不出水,没料了”,再赶往下一个。

事业

在上世纪90年代的打工潮中,刘兴旺是打工群体的几千万分之一。他相信勤劳致富,甘愿忍受孤独和恶劣的工作环境,期待双手能改变家庭的命运。他重视儿子的学业,不希望孩子走自己的老路。

在半个多世纪的人生经历中,他见识过知识实实在在改变命运的力量。刘兴旺1983年参加过高考,离大学录取分数线差8分。一同考试的同学考上了,如今在中国科学院当教授,还在他打工被骗时接济过他。刘兴旺被乡镇企业推荐做委培生,获得了大专学历。1994年南下打工时,他一个月能挣1500元“奶粉钱”,后来,他又挣出了老家小城一套60平方米的商品房和儿子读大专10万余元的学费、生活费。

刘舟并未如父亲所愿,他成绩不好,高考200多分。刘兴旺又琢磨,让儿子努力考个专升本,想办法考公务员,从事稳定的工作。但刘舟觉得,当程序员挺好,收入比做公务员要高。

他赶上过互联网的几波潮头。“创业时代”,仅2015年,中国就有7000多家创业公司获得约5000亿元人民币的投资,他给其中一些电商平台、智能硬件产品敲过代码。

在被称为“直播元年”的2016年,他写过直播软件。但他不知道公司的业务涉嫌违法,入职不满一个月,深圳的运营团队就被警方控制,公司解散,没有工资。

共享经济大热的2017年,他在一家共享单车公司工作,等大家写好软件、投产车辆,市场已经被几家大公司瓜分,没有后续投资,公司又解散了。刘舟和离职的同事们创业,做“共享家政”,自费推广和运营,见了几十个投资人,没拿到一分钱。

在比特币价格重新冲上9000美元的2019年初,他还做过比特币交易平台。刚写完代码,公司就哄骗他解除劳动合同,没有工资或补偿。

这些行业每年的产值都以百亿或千亿元人民币计。刘舟被市场从一个风口吹到下一个风口,没飞起来,就经历了“退潮”。他觉得自己运气不好,能力也不够,实在没什么选择。

相比之下,刘兴旺的工作要“土”得多。他卖过数控铣床,做过机械修理工,加工过当时“武钢”都生产不了、依靠进口的一种不锈钢板、铝合金板和五金器件。这些金属,有些作为出风口、百叶窗进入数万家酒店,有些成为几十万个家庭的防盗门、窗棂,还有一些被制成降噪减震板,被港铁公司采购。珠江钢琴厂的钢琴用他们生产的砂纸抛光。

刘兴旺刚开始打工的那年,中国制造业增加值为0.19万亿美元,2018年,这个数字是4万亿美元,是那时的21倍。早在2010年,中国就成为世界上制造业规模最大的国家、世界第一大出口国。中国超过1亿制造业工人每年赚回以万亿美元计的外汇。

刘兴旺觉得,儿子这一代年轻人大多吃不了苦,花钱却大手大脚。他和很多差不多年龄的工友一样,不是不想回家,而是不能回家。下一辈,乃至再下一辈人的生活开销,都要由这些须发花白的人来挣。

他批评过儿子用信用卡提前消费、分期消费的行为,觉得这样会失去抵御风险的能力,应该量入为出,但刘舟听不进去。刘兴旺那时不知道,刘舟已经开始用信用卡套现,赌博时一次下注的数额,也提升至上万元。

输了不少钱之后,刘舟意识到,自己被线上博彩骗了。他开始买线下的足球彩票,对自己充满信心,“我是做软件的,懂数据,会看趋势,肯定不会亏”。问题是,刘舟从来不看足球,不懂球,只认识几个世界闻名的球星,偶尔和同事踢两脚。

有一场比赛开始前,他“预感”德国队会赢,专门请了一天假,到银行用信用卡套出2万元现金,全部投注。他在电视机前守到次日凌晨3点,德国队大胜,他赢了7000元,不仅把赌球输掉的钱全部赢回来,还赚了1000多元。

之后他反复告诫自己,再也别赌了,但坚持了不到一周,又忍不住买了彩票。“本想就拿这1000元赌,赢多少算多少,输了就算了。”但输光后,他又不甘心,想把本金赢回来。

那次偶然的回本给了他毫无根据的自信,刘舟的赌注越下越大,希望重演那次“大胜”,结果输多赢少。他开始借微信上的微粒贷和支付宝上的借呗,然后是网贷。身边的同学朋友他也借了个遍,理由是家里出了事,或是公司拖欠工资。借来的钱全部投入赌球。

接触赌博后的8个月时间,刘舟估算,总共输掉约15万元。这个年轻人从不记账,借来的钱,他随手就申请分24期或36期还,透支未来两三年的全部收入。按照他的计划,自己的收入扣掉生活开销,刚刚够还这些钱。

就在这时,刘舟所在的部门被整个裁掉。一直到两个月后,他才找到下一份工作。

他记不得被欠了多少薪,也算不清欠别人多少钱。因为无法及时还款,他每天都会接到催收电话,还有一个自称“派出所民警”的微信好友申请。对方表示,如果再不还款,银行会到法院起诉他,“有可能坐牢”。刘舟知道做错了事,惹了麻烦,“但没想到这么快就有警方介入”,立刻慌了神。

此时,他的不少亲戚也接到了催收电话。他一面解释,这些电话是骗子打来的,别相信,一面寻找路边小广告的“私人借贷”,“走投无路的时候,会注意每一个能够来钱的地方”。

靠着借来的几笔高利贷,他把逾期欠款还上了,却陷入更深的焦虑。每天一睁眼,他就忍不住在脑子里算,那笔钱今天产生了多少利息,距离最近一次还款日还剩几天,“怎么瞒过父母”也成了最重要的问题。

“继续赌,继续借高利贷,就是想靠自己把钱还上。”刘舟说,“怕我爸打我、说我。”

拒绝富士康的工作数年后,刘舟意识到,自己只是互联网时代的流水线工人,每天做的事情也一样,代码永远码不完,工作时间更长,精神压力更大。

刘兴旺不看好儿子从事的行业,他评价,共享单车现在是夕阳产业了。“我的小孩写好软件,没有人要,我从去年8月开始就看到,不行了。”他懂得每一块砖头和大厦的关系,“房地产不行了,我们做铝合金就不行。”

铝合金厂都是排污严重的企业,刘兴旺解释,在这个时代,如果老板还急功近利,是做不成的。厂子年产值20亿元,过去还能偷排污水,现在很难,查得很严,企业的日子也很难过。

保障

在许多不同的地方打过工,55岁的刘兴旺不知道自己算哪里人,“就像一直在河里游泳,一辈子不能上岸”。因为儿子的事情,他不得不继续游,还能游多久,说不清。

今年3月,他差点被工厂里的储备干部顶替,只因对方学艺不精,老板调研后暂缓了辞退他的计划。50岁以后他找一份新工作平均要花4个月,很多工厂都不招50岁以上的人。

今年过年前,刘兴旺被诊断出患有冠心病和陈旧性心肌梗死。武汉协和医院的专家要求他立刻住院检查,确定治疗方案。但刘兴旺没有钱,也没有时间。他请求医生“开点药”,被拒绝了,只好重新挂了一个普通号,给医生讲家里的情况,央求“开些保命的药就好”。最终,医生同意开药,但为了避免纠纷,在病历上留下了“患者拒绝,要求吃药”8个字。

刘兴旺楼上的邻居也患有冠心病,今年元宵节夜里突然离世,刘兴旺听到,楼上哭声持续了整整一夜。但他没有选择,只能吃药硬扛。他守着生病的秘密,怕老板知道了辞掉自己。支撑不住的时候,他托亲戚在公益平台上筹了几千元善款。

眼下,这家人的处境到了最艰难的时刻。刘舟目前供职的企业,已经连续4个月没有发放工资。为了省钱,刘舟不吃早餐,也不再逛街、聚餐。工作之余,他接一些没人愿意接的小项目,虽然报酬只有一两千元,而且“性价比极低”。

本来,刘兴旺每个月要给儿子打7次钱,分别在3、5、6、9、10、20、27日——这些日子是还款日。他每个月吃药要花去800多元,留下200元生活费后,剩下的钱都要拿来还债。但现在,他还要负担妻子和儿子生活的开销,偿还每月3000多元的房屋贷款。

刘兴旺讲述这一切时,一场台风刚刚登陆。作为车间主任,他要组织同事守护好工厂,却突然接到妻子哭着打来的电话,只说和儿子在家吵架后离家出走了,却不说原因。刘兴旺急了,又给儿子打电话。

刘舟支支吾吾了快10分钟,才边哭边说,他和妈妈一个月前在支付宝上借了3000元钱,今天要还500元,但娘儿俩都拿不出钱。这笔欠款,刘舟一直瞒着刘兴旺,“我爸已经够苦了,不想再给他增加负担”。

刘兴旺听完,气得大吼:“之前反复问你有没有事情阴到我(湖北方言,指瞒着我——记者注)。到这个地步了,天大的事情都可以说了。你到底还差别人多少钱?”

得到“2.7万元”的答复后,刘兴旺叹了一口气:“你就差这些钱啊?不差别的钱啊?你别哭啊,我来想办法。工资没有就没有了,没钱你和我说,我给你还,你也别操心了,在家安安心心过日子,千万别在外面借钱了。”

欠条接连不断落在刘兴旺肩上,他感到疲惫。“我得做好还有下一笔的心理准备。”他说,“遇到这样的事情,一个家庭就毁了啊!”

他不能理解,为什么收入不稳定的刘舟仅凭一张身份证,就能从各种途径借出超过50万元。他也不能理解,自己和儿子通过诚实劳动,为什么就没法稳稳当当地按劳取酬。

但他对这个世界依然怀有信赖,就开始给所有能想到的人或部门写信,既是为了求助,“也希望挽回更多陷入深渊的年轻人和家庭”。

刘兴旺给国家信访局写过信,给刘舟借过钱的所有正规机构的负责人写信,包括马云、马化腾、招商银行董事长、个人网络贷款业务负责人……只有国家信访局给他回复,此事不在受理范围,建议他向属地公安机关反映问题。

幸福

打工的这25年,刘兴旺在家中不可或缺的位置,是一个又一个数字砌成的,不可撼动,却又充满遗憾。他缺席了儿子从2岁起的每一个生日、每一次毕业典礼,他从没陪儿子去过游乐场,更不用说出门旅行。父子俩都找不出二人的合影。刘兴旺隐约记得,最近一次拍合照是在2004年,洗出来的照片因为年久和保存不善,已经很模糊了,留在湖北老家。

儿子15岁那年,父亲打工的工厂请来一位“专家”,给员工讲“子女教育”。刘兴旺至今记得,那位专家说,小孩在10岁前跟着母亲长大没问题,但10岁后,一定要有父亲介入。“我们这些打工的,哪个不是生存不下去才出来了?”他苦笑,“说实话,我们这个阶层的人,能有饭吃,能活命,就不错了,讲不了那么多。”

尽管事实上难以顾及,刘兴旺心里对儿子的教育还是留有遗憾。他觉得,如果刘舟长大的过程,他能陪伴左右,父子关系会亲密,儿子也许早早就会求助,不会借那么多高利贷。也许自己不会像老婆那样溺爱孩子,会看住他,限制他每天打游戏的时间,他就能考上更好的学校。刘兴旺说,如果重新再来一次,他宁可一家人颠沛流离,也要让孩子在身边长大。

刘舟开始赌博的那一年,一无所知的刘兴旺还常常因为儿子感到欣慰。过去20多年,他每个月发工资后,自己只留下几百元生活费,剩下的全都给娘儿俩过日子。儿子上班了,他偶尔给家里一两千元钱就行。那年过年时,他还和刘舟计划未来:“儿子你安心工作,我再奋斗几年,给你在武汉买房子,办个首付,我们一起慢慢还贷款。”

按照这位父亲当时美好的期待,自己打工的日子就要望到头了:“再过几年,就不孤孤单单了,能过一个平凡人过的生活。一家三口聚在一起,一日三餐有饭吃。这是我此生最大的期盼。”

在刘舟赌博欠下的债务面前,刘兴旺“平凡人”的愿望不得不延期实现。“我打拼一辈子,没干出什么事业,欠了一屁股债,跟老婆孩子关系也不好。”他说,“觉得人生特别失败,这么辛苦,本来是想他们过得好一点,现在希望破灭了,也不敢再有希望了。”

除了想办法赚钱帮儿子还债,这一次,他不敢再“缺席”儿子的生活。在新闻里见过太多因还不清债务选择自杀的年轻人,他最怕儿子走上这条路。

父子俩一个月一次的电话,变成间隔两三天。刘兴旺主动打过去,问工作情况,叮嘱不要熬夜。每次筹到钱,他会给儿子“报喜”,说不要担心、不要瞎想。过去在和父亲的通话中,刘舟很少主动开口,现在他偶尔也会问:“你身体怎么样了?”

互相关心的几句结束,通话就会陷入沉默。刘兴旺引起话题,叮嘱刘舟不要再赌,不要再借钱,多读书才能有稳定的工作。

“他又开始批评、说教,‘质问’我。”刘舟很不爱听,“他永远在说我,上学的时候说我成绩不好,老找家里要钱。参加工作了,一直说我态度不认真,老跳槽,说我不攒钱、乱花钱,还说我不努力。有事没事,(他)都要说我应该多看书,多看新闻,少玩游戏。每次打电话(他)都说,过年回家吃饭的时候也说。”

上一顿团年饭,父子俩在餐桌上大吵一架,积压的情绪倾泻而出。两人都气得一天没吃饭,但话说开了,他们都觉得,那是父子之间最能互相理解的时候。

刘兴旺坦言,自己之前完全不了解儿子,只知道他频繁地换工作,但不知道具体发生了什么,他每天在想什么。

刘舟也说,现在才能理解父亲过去的许多叮嘱。“那都是他吃过的亏。”刘舟说,“我体会过被债务压得喘不过气的感觉,但现在他把这些都揽在自己身上。他在外面上班那么辛苦,为了把我养大,他付出了很多。道理以前我也知道,现在么,更切身体会到了。”

刘兴旺没什么爱好,他偶尔和工友打牌,或是在一周仅能休息半天的时候,到市区转转。这些消遣现在都没有了,他说每一分钱都要用来还债,日子“抠抠索索”。

在武汉的共享单车公司写程序时,刘舟听说了一个叫“望京”的地方。当时老板放话:“挣了钱,所有人都搬到北京的望京去!”

“那个地方你去过吗?很繁华吧?”刘舟询问着,“我去过一次北京,参加亲戚婚礼,很快就结束了,连天安门都没看到。”现在他不想那么多了,只想公司稳定,发工资就行。

在知道儿子欠债的事以后,刘兴旺的头发全白了。他的眼窝深深下陷,有同事说他“看起来像70岁的人”。于是,他每个月都要专门把头发染黑,选择穿着款式青春的运动服。

“否则老板进工厂一看到,就要把我辞退,怕人在厂里出事。”刘兴旺说,“我不敢显老。”