原标题:中国历史上的蝗灾与治蝗

蝗灾是一种世界性的生物灾害,农业出现以后就开始有了。在人类历史上,现在可以看到的最早的蝗灾景象是公元前2400年古埃及墓室中的一幅壁画。早期蝗灾的文字记载在埃及、希伯来、古希腊和中国都有。西方最典型的文献是在《圣经》中30多处文字提及蝗虫、蝗灾,其中的“出埃及记”和“启示录”把蝗灾列为重大灾害。“出埃及记”中记述耶和华降临在古埃及的十个灾祸,其中之一便是蝗虫布满埃及。罗马历史学家泰特斯·李维,普林尼等人笔下也曾描述过蝗灾惨状。

2020年初,由非洲之角而来的沙漠蝗席卷了中东、非洲、南亚的一些国家,灾况严重。目前来看,还在进一步扩散,引起了周边国家的恐慌。事实上,非洲沙漠蝗的治理一直以来是个大难题,这主要是受制于当地的治理技术与资金投入。20世纪沙漠蝗在全球有五次大爆发:1913-1919年、1926-1934年、1941-1948年、1950-1962年、1986-1990年。据联合国粮农组织(FAO)的统计,分布范围达2900万平方公顷,波及55个国家。上个世纪初,对非洲蝗灾治理的国际援助就开始了,来自各国的昆虫学家投身到非洲治蝗运动中,如英国著名的昆虫学家Boris Uvarov对非洲蝗虫生物习性及爆发原因的探索做出了卓有成效的贡献。1980年前后,联合国粮农组织专门成立“蝗虫及迁飞害虫紧急行动小组”(Locust and other migratory pest and emergency operations group),主要工作就是监测 30个国家的沙漠蝗活动,搜集信息,结合卫星和历史数据来预测蝗虫活动。

目前的蝗群是否可能大规模入侵中国?事实上,不同蝗虫的生活习性不同,对生存环境有要求。从史料上来看,欧洲的北部和东北部蝗灾很少,因为北纬40º以北,气候寒冷,蝗虫存活困难。又比如东亚飞蝗在土壤温度低于零下10℃的日数15天或在零下15℃的日数5天以上,蝗卵就不能存活,而亚洲飞蝗蝗卵在零下17.3℃,死亡率达100%。历史上没有沙漠蝗大规模迁飞至中国的记载,最近也有专家表示,这些沙漠蝗大批入侵中国为害的可能性不大,原因是中国的气候环境和天然的山脉屏障。当然,我们要做好监测和防御工作是非常必要的。

中国历史的蝗灾有多严重?

中国历史上的蝗灾,早在春秋时就有记载。古代文献记录了多少次蝗灾呢?运用不同的统计方法,得出的次数也不同。根据昆虫学家郭郛的统计,从春秋到1949年的两千余年里,中国蝗灾年有800多个,每5-7年有一次大范围的爆发。由于每个朝代蝗灾史料保存的不均等,越往前越简略,实际的灾况应该更多。以清代为例,根据我对《清实录》和方志等材料的统计,清代268年,没有蝗灾记录的年份只有14个,共有3700余县次的蝗灾。有蝗之地最北至黑龙江省、吉林省,最南达到广东海南岛崖州地区,西边越过甘肃的西界,最西至新疆疏勒府地区。重灾区是在河北、河南、山东、安徽、江苏、山西等省。清代的特大蝗灾首推咸丰年间的蝗灾,著名的历史学家李文海将此灾列为“中国近代十大灾荒”之一。

咸丰在位十一年,年年有蝗灾。跟以往不同的是,此次蝗灾最先由广西开始而不是传统的黄淮老蝗区,从咸丰二年(1852)起,广西频传蝗灾,1854年朝廷蠲缓了22州县及14土州县的蝗灾额赋。随后蝗灾继续蔓延,1856-1858年灾况最烈,危害到广东、江西、湖南等省,就连西藏地区也是蝗虫为患,同时北方也深受其害。从《清实录》的记载可见当时的惨状:“飞蔽天日,塞窗堆户,室无隙地”“蝗食苗殆尽,人有拥死者”。清代中后期南方大蝗灾变得频繁,这与当时对南方地区的不合理开发,以及治蝗不力大有关联,滥砍滥伐、垦山、围湖等行为给蝗虫的生存提供了更多的适生区,而战争和官员怠政对蝗灾的爆发又起着推波助澜的作用。

进入民国后,政局动荡,兵火连天,我国又经历了三次蝗灾高发期,1927-1931年、1933-1936年、1942-1946年,每次约持续3-4年。其中1933年蝗发异常剧烈,被称之为“中国蝗感年”,当时全国12省发生蝗害,重灾区为苏皖湘豫冀浙鲁湘陕晋9省。20世纪40年代,河南、陕西、山西、湖北的蝗患由黄河泛滥区荒地繁殖而蔓延,成为华中蝗虫新繁殖区,1943-1945年出现大蝗灾,为历史罕见。1949年后,我国通过多方生态学治理,蝗区发生面积在上世纪五十年代初400多万公顷,到七十年代末减少到100多万公顷。进入到新世纪后,东亚飞蝗孳生地由近8000万亩下降到目前的2200万亩,发生密度持续控制在较低水平,近30年来未出现大规模起飞危害。现在我国的蝗灾治理很有成效,致力于研究“3S”技术进行监测,即遥感技术(RS)子系统、地理信息系统(GIS)子系统、全球导航定位系统(GPS)子系统,以及采用系列新式生物药剂的绿色治蝗技术的发展,初步实现了“飞蝗不起飞成灾、土蝗不扩散危害、入境蝗虫不二次迁飞”。

古代政府是如何治理蝗灾的?

世界上大多数古代文明国家都有视蝗为“天之罚”的认知。在西方国家,蝗虫的出现被认为是神的愤怒(Divine Wrath),无力补救,只能忍受。这是各受灾国在探索蝗虫出现原因的过程中所形成的模糊理解。相较这些模糊的认知,中国是世界上蝗虫及治蝗史料保存最完整的国家,因此累积的蝗虫知识最为完备,治蝗管理和除蝗技术达到了更高水准。

中国古人的除虫意识起源很早,《诗经》中有“田祖有神,秉畀炎火”,历代各地所建的八蜡庙(八蜡指八种与农业有关的神祇,其第八神即为虫神)也是明证。中国传统的治蝗,经历了从民间自发除治到政府监管,由零散除治到规模除蝗的变迁,在管理上形成了一套严密的纵向集中决策的机制。

初时,在尚未出现管理组织时,中国便已有治蝗规则,汉代时“民捕蝗诸史,以石㪷受钱”,有政府派遣官员治蝗,以钱米收购蝗虫的规定。不过,唐以前“灾异谴告说”甚为流行,民众囿于畏蝗思想,不敢随意捕扑。自唐代中书令姚崇力辩蝗为害虫、极力倡导人力捕灭之后,民风大变,逮至宋代,出现了世界上最早的治蝗法规——《熙宁诏》《淳熙敕》,捕蝗被列入为各级政府要政,治蝗业绩成为官员升迁考核的内容之一。比如《熙宁诏》中有四个方面的内容:治蝗须地方官员及乡绅亲自督捕的规定;钱米易蝗的标准;复查治蝗及其上报的说明;治理过程中赔偿与免税问题。《淳熙敕》更加细化了各级负责人的权责。明清时出现的不少农书,记有多种捕蝗灭蝗的方法及法规,或专篇成册,又或广布告示、手册,将治蝗之法宣之于民,治蝗条令流布甚广。

不过,鉴于百姓接受知识与民风民俗的不同,实际上,治蝗有官府组织的规模治蝗与民众自发形成的零散除蝗模式。唐宋以降,蝗蝻发生时地方官亲自下乡、率民驱除成为定制。清代时,对捕蝗官民的权责、法规约束的规定有了更细致的要求,并在蝗发时专设临时治蝗机构——厂或局,设在蝗发地附近,指挥治蝗,同时以蝗易米易钱,处理所收缴蝗虫。厂(局)的负表人由地方官员担任或由当地保甲里耆公举人选。具体治蝗工作中,还设有护田夫、农长(乡约)作为除蝗小队的负责人,记录受灾地界范围、地主佃户捕蝗人员造具清册,便于调动。由此可以看出,在清代实际上形成了总督、巡抚、布政使、道府、州县官由上而下监管的制度,治蝗的责任层层分摊,下层官员治蝗不力,往往牵涉到上级官员连累处罚,形成纵向连带责任制。在古代国家能形成这种严密的管理,代表着古代传统世界高水准的治蝗模式。虽然治蝗政策多层,报灾程序繁琐,也会延误治蝗时机,但是若官民得以实心治理,“便宜行事”,确实能起到了很好的成效,如清代康雍乾三代对蝗灾治理重视,治灾系统有序运作,虽然蝗灾记录不断,但是造成大面积蔓延的现象却不多见。当然,在政局动荡、治理者怠政时,这些机制也只能是虚设,无法发挥效用,这就是清中后期嘉庆以后大蝗灾更频繁发生的重要原因之一。

现代之前的除蝗水平怎么样?

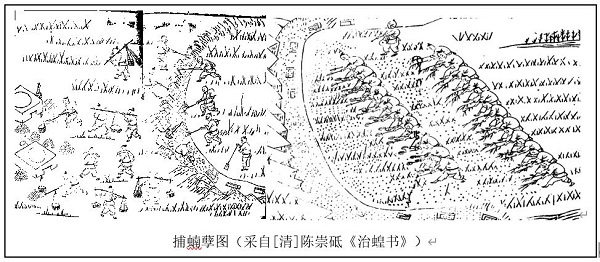

治蝗与治水旱灾不同,先民早有认知。徐光启《农政全书》中说到:“水旱二灾,有重有轻,欲求恒稔,虽唐虞之世,犹不可得……惟蝗不然,先事修备,既事修救,人力苟尽,固可殄灭之,无遗育。此其与水旱异者也。”所以蝗灾是可以通过人力加以控制与消灭的,但是古代并没有高效除虫药剂,也没有大型实用的除虫机械,主要还是靠人力捕除,所以治蝗要从根上进行治理,严加防范。蝗灾发生后,要掌握蝗虫习性,有针对性地根据蝻与成虫的不同阶段进行除治。首要原则是先做好准备,根治蝗蝻滋生地,所谓“捕蝗如捕盗禁于未发,则用力省而种类不至蕃滋”(《清高宗实录》)。其次治蝗要宜早宜速,趁蝗尚幼时就要及时处理,“治蝗不如治蝻,治蝻不如收子”。蝗卵未孵化前,不易察觉,而飞蝗又常高飞远扬,同样不好除治,因此蝻虫的除治就至关重要,此时蝗蝻尚不能飞,只能跳跃前行,如图所示掘沟陷杀法最具代表性,需要有组织、节奏统一地驱赶,一步步将蝻虫驱至壕沟,然后火烧或烹煮蝗蝻至死再掩埋。这种方法延续到民国还很常见,西方国家在未采用化学药物之前,也用过这种方法。

另外值得一提,是古代的生物除治法,利用家禽、飞鸟除蝗,最成功的是养鸭治蝗法。古代向来有驱鸭食虫的做法,明代福建人陈经伦观察到鹭鸟啄食蝗虫的特性,而联想到利用家鸭替代。到清乾隆时,其五世孙陈九振在安徽芜湖做官遇蝗灾,推广民间畜鸭治蝗,这一方法得以规模运用。“蝻未能飞时,鸭能食之。如置鸭数百于田中,顷刻可尽,亦江南捕蝻之一法也”(清代顾彦《治蝗全法》)。养鸭食蝗成为清代乃至民国社会都是很实用的方法,尤其在水乡得到重视,民国时甚至将养鸭治蝗法纳入到地方治蝗办法中,布告百姓执行。此外,百姓也会制作一些扑打工具和网兜来捕捉飞蝗,或者利用植物性毒汁灭蝗卵等。总体上看,传统的除蝗是比较费时费力的,千年来的治蝗效率并没有质的提高。古代社会要应对数量庞大的蝗虫,最有效的方法是行动一致的人海战术。

中国传统社会的治蝗大致是这种模式,直到民国时西学的引入才发生改变。20世纪初,西方国家的蝗虫研究与交流跨越国界,合作慢慢成为常态,一些国家开始共同商讨治蝗,并设置国际性专门治虫组织,以谋求一个合作政策应对蝗虫,达成国际互助。当时,各国陆续与世界接轨,治蝗模式在国际治蝗组织的指引下开始趋同,研究成果共享,在蝗虫活动范围预测和控制的问题上取得了长足进展,中国也在上世纪三四十年代参与了几次国际治蝗会议的交流。

受西方国家新式治虫管理形式的引领,民国时,我国治蝗机构开始仿美国新式机构设置,实现行政管理与科研工作的结合,治虫的科技人员实地调研蝗虫种类与受灾面积,下乡指导灭蝗,培训治蝗人员,科技人员同时参与治蝗的行政管理。政府有意识地运用联合与分散两种模式管理:联合体现在集合全国各地治蝗经验,召开治蝗会议,交流灾况、统一布署;分散是通过有针对性地治灾,成立各地昆虫局总辖具体治蝗事宜。上世纪二三十年代,地方上纷纷建立治虫机构,创立新建置,将研究人员纳入到治虫的行政工作中,如江苏昆虫局、浙江昆虫局、中央农业实验所病虫害系在中国治蝗史起到了重要的承上启下作用,推动了从传统法治蝗转向现代科学除蝗。

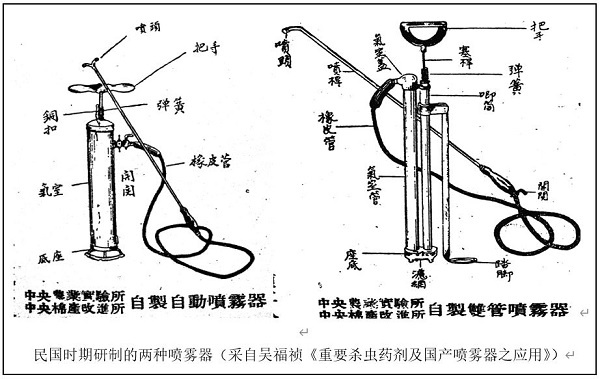

当时的除治方法对人力的依赖大大减少,通过学习和采用西方的治虫技术,利用本土的资源,创造价廉实用的除蝗药剂及除蝗器械。如除蝗药剂是提取本土的某些植物和矿物中杀虫成份,研制出固状、粉状或液状的除蝗品,同时仿造国外小型家庭除虫器具,推广器械除蝗,最成功的就是喷雾器。20世纪四十年代以后,国际上新型高效的杀虫剂问世,如DDT、六氯化苯(即六六六),中国也开始了对新式化学品除蝗的研究,当时研究者们的工作对1949年后的治蝗事业贡献良多,治蝗获得空前成功。不过,由于DDT、六六六的杀虫剂对生态环境的污染太严重,在上世纪八十年代禁用了。

1949年以后,国家投入大量人力物力财力治理蝗虫滋生地,控制蝗灾,有效遏制了蝗虫连年暴发势头,成效显著。虽然现在蝗灾的威胁依然存在,但是基本可以科学防控,正在向可持续治理方向努力。

从世界范围来看,由于蝗虫有群聚性与迁飞性,人类必须协同治理,才有可能控制蝗灾的大爆发,所以国际间的合作治蝗是最有效的应对之策。