“好的医生应该具有三个“H”:Head是知识,Hand是技能,Heart就是良心。 ”-----梅藤更

1

这张照片最近在网络流传,苏格兰医生梅藤更查房时与中国小患者行礼,这一老一小,一医一患的相敬相亲,在今天的背景下,让很多人感慨。不过,作为一个西方医生,1881年来到中国时,梅藤更要面对的医患冲突,其实远大于今天。

一个女人喝毒药自杀,送来医院抢救,丈夫紧张地问,“我能不能带走她的遗体?”,因为传言梅藤更用的药是取病人的内脏制成。

可见当时民间对西医的疑惧。

1881年,26岁的梅藤更被英国基督教圣公会派往中国时,鸦片战争刚结束二十年,医疗传教的自由随战后条约进入中国,国人在心理上本能抗拒,加上此时杭州还是一个“城门上悬挂着人头”的中世纪城市。人们对外科手术,人体构造都不熟悉,民间对教会医院有种种传言“教会医师以媚药淫亵妇女,医院被怀疑挖眼剖心用以做药”,西医解剖尸体或制作人体标本,被认为动机邪恶,信徒临终圣事,被认为教士挖死人眼睛“以为炼银之药”。

知识分子中也有此说,魏源的《海国图志》内,有关于洋教用药迷人信教、挖华人眼睛制药的内容。

梅藤更来中国前后二十年间,能在官方文献中查到的教案有200起以上,医疗领域往往是冲突引爆点,因为死亡最容易激起受害想象和集体情绪。1870年天津教案,1868年扬州教案,华洋双方死伤惨重,起因都是疫病流行,育婴堂中几十名孤儿患病而死,民间传言怀疑外国人绑架孩童,“剖取幼孩脑髓眼珠”作为药材之用,甚至“烹而食之”。

梅藤更放弃船行的工作从医,是想帮助“被迷信束缚和病痛折磨的人,使人彻底远离巫术和符咒”,但他的职业恰被看作有邪恶巫术的食人番,这种形象激起原始的恐惧与愤恨。即使官方调查出传言不实,公开澄清也无济于事。在天津教案中曾国藩查证,民众认为装满婴儿眼珠的两个瓶子,打开看是腌制的洋葱。但他无法说服激愤的民众,被斥为“卖国贼”,士人砸掉了湖湘会馆中他的匾额,几乎最具盛名的官员公信力被毁。而法、英、美、俄等七国联合抗议,出动兵舰催压,中国政府最终对国民执以死刑,付出昂贵赔偿平息这场冲突。

梅藤更来到杭州时,这隐隐的刀兵交激之气仍在,满人旗营驻扎杭州,他从旗营墙下经过,士兵向下扔石头,以示驱逐。

他的从医生涯在鲜明的敌意里开始。

2

照片上这个男孩,直到四五岁,从没象别的孩子那样笑过。

梅医生每次去巡查,都会去找这个阴郁的小人儿,教给他有趣的话,或者把他抱起来举到空中玩。一年冬天,这胖娃娃穿着厚棉袄,着实象个矮脚鸡,医生就模仿大公鸡,把腰先弯下去,慢慢直起来,身子往后仰学鸡叫“doodledoooooooooooo”

小孩子跟着学“toto-oooooo---”,第一次发出普通孩子的笑声。

这张照片上,这个孩子已经长大成人,“因为对医生的爱”,到这所医院药房的化学部工作。他与医生合影,叉脚端手坐着,带点憨憨的不好意思抿着嘴,梅医生站在背后诙谐开他玩笑,可见两人十几年来的亲厚。

当年见过梅藤更的人,说这面团团的外国人十分可亲,按宗教习惯叫病人“兄弟”或“姐妹”,“路上遇见不管这人他认不认识,都会先上前鞠躬,如果对方看上去年纪比较大,他还会拱手作揖,用他那蹩脚的中文说“你福气好。” 梅藤更曾说中国穷人不快乐,有知识的阶层又要有威严,很少有轻松的时刻。“一旦人们欢笑的时候,一切敌意都化解了”。

初来杭州时,梅藤更的医院简陋之极,没有自来水,没有电,没有药房,没有手术室,梅藤更和新婚妻子不会说汉语,医院只有旧屋四间,冬天房子里没有炭盆,冷风流窜。是一位曾生产鸦片的印度商人良心责备之下,捐三千英磅给圣公会租来的房屋,免费收治病患,并不以入教作为治疗前提。中户之上不信任梅藤更,只有穷苦无告,走投无路者,和身染重疾,生命垂危的人才肯来。

杭州当时还没有公共卫生系统可言,街上的粪池不加盖,路上随处可见屎溺,乞讨的人,残疾的人躺卧在脏污中,河中舟辑往来加上阴沟污水,连年疫病流行。来看病的人没有洗澡条件,衣衫破烂,伤口溃烂脓肿,甚至有人把死者抬来,姑且一试。

碰到酷暑,气味可想而知。

医院门口排队的人是世界上最悲惨的队伍,但梅藤更常常不用什么语言,就让病人哈哈大笑。

有次他无意中碰到一个病人的膝盖,就倒地做出非常夸张的表情。病人们立刻跑过去帮他。看到他们这么大惊小怪,梅医师继续装着很痛苦地呻吟。一位老太太给他摸胸口,一两个人给他扇扇子,另外一个人抱着他的脚,第五个人靠着他的背,第六个人搭他的脉搏,第七个人跑去找梅夫人,其他人围成一圈。

梅夫人过来看到丈夫眼睛里的狡黠,立即就明白没什么大碍,只是在享受他给大家制造的乐趣,她对在场的人对这位“病人”所作的一切表示感谢,就走开忙别的去了。

梅藤更说,“生活里的乐趣和欢笑,比药更能让生病的人觉得活着之振奋。”

梅藤更医治过的病人中,有一个人写下了回忆,美国人鲍金美,幼年在杭州生活,因为淘气乱吃,常常要喝梅医生开出来的蓖麻油通便,隔了几十年,她小女孩时的疑惑还没有解开,“虽然每次见到他我都得喝很多的蓖麻油,可是不知道为什么,我知道的所有的小孩子都敬慕梅医生。”

在她童年的心上,两卷白胡子的梅医生是一个“穿便装的圣诞老人”。

3

(广济医院初期,有四间屋子的戒烟所)

医院没有其他医生,也没有护士,这个行业没有标准,无从招起。某天早晨,梅医生的厨师消失了,下午他穿着马褂来辞别,说当中医的祖父过世了,父亲要他回去继承衣钵,出诊看病。梅藤更极为意外,问“你知道怎么看病吗?”厨师说:“没事,我爷爷也是这么继承他爷爷的,再说,我这两年跟您学了不少”,梅医生愣在那儿,“你在这儿只学了怎么烤薄饼……”。

他找来一位中国助理。一位女性病人腿部溃烂露出骨头,需要移植皮肤,再三劝说,病人只同意从胳膊上取一小块皮肤。梅医生找助理来工作,找不到,助理害怕要她捐出皮肤,逃走了。医生夫人找到她,承诺先捐出皮肤作示范,助理旁观后颤抖着伸出了胳膊。但还是不够,梅医生训练妻子从自己胳膊上取下皮肤,再教给她如何移植给病人。

病人惊人地缺乏现代医学常识,英国传记作者记下某天查房时梅藤更看到的:“一个叫“小猫”的手术病人拆开自己绷带,正看看伤口长得怎么样,刚做完腿骨手术的病人,觉得夹板不舒服,把它拆了。而一个叫“万代”的老病人来医院前可能好久没有吃饱,看上去饿极了,竟然在吃他的石膏。”

梅医生挨个安抚处理。

1883年,写给教会的信中,他说这一年看了3019个病人,259人住院,但医院太小,戒烟所只有16张病床。他需要去50万人口城市的郊区救济病人,杭州当时交通工具是轿子,梅藤更不适应别人抬自己,设计了杭州第一辆西式钢圈马车,看上去是一只小驴车只容一人乘坐,须亲自驾驶。

有次病床已满,他要求一个病人回去卧床,但对方没有说他没法躺下睡觉“我住在别人家厨房里,油烟呛得我直咳嗽,你能不能让我住院?”梅医生无法可想,给了他药,叮嘱每天三次,两天吃完。回去后患者认为药喝多能治得更好,擅自把六份药一次全喝了,医生被叫去出诊时,这个人已经处于濒死状态。这无可依靠的人,医院告别前曾问过梅藤更一句话:“医生,你是不是不管我了?”

这件事后,梅藤更决心用余生之力建一个大的医院。

4

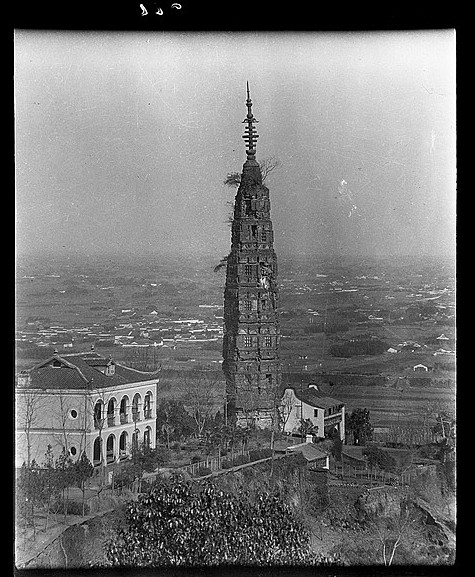

(保俶塔旁的广济麻疯病院)

募款很困难,很久后他才收到圣公会的回复,又过了很久,才有时间拆开堆积如山的旧信,看到信中夹着的1700英磅支票,一夜没睡,开始设计医院。

广济医院在1884年建成,大门口棚架悬吊着紫藤花簇,左侧是大草坪,右侧玫瑰花坛,医院有了候诊,门诊,手术室,药房,办公楼等分类。

但这些钱不足以支持梅藤更理想中的医院,他向自己的私人朋友募捐,麦克莱爵士的儿子在第一次世界大战中牺牲,生前他想成为一个医疗传教士,为了满足这个遗愿,这位父亲捐赠了一万英磅。

用这些钱,医院装备了杭州最早的发电机、自来水塔,电灯和第一辆汽车,旅行中国的英国作家伊莎贝拉.伯德写下她的观察-----“它们在照明、通风、卫生施设、分科与组织方面较之我们的最好医院也毫不逊色。” 她印象极深的是医院用著名的宁波清漆涂刷,“那是真正的漆,它缓慢凝固形成一个非常坚硬的表面,反光性好,能耐受每周的煤油擦拭,大大有助于卫生。墙、地板和寝具的清洁是这样好,一尘不染,无可挑剔!”

广济医院有了自己的药房,自制针用葡萄糖、x线硫酸钡、百日咳药水,奎宁针等等。药房提供奶粉和肥皂,这些用品很快在市面店铺盛行,进入市民日常生活。

一个医院推动了杭州城市现代化开始,梁启超在《时务报》上撰文,认为医学变革能撬动国民的整体生活 “讲化学,而讲植物学,而讲道路,而讲居宅,而讲饮食多寡之率,而讲衣服寒热之准,而讲工作久暂之刻,而讲产孕,而讲育婴,而讲养老,而讲免疫,而讲割扎。……学堂通课,皆兼卫生,举国妇人,悉行体操;国之勃然,盖有由也。”

医院开始吸引中上阶层的患者,疗效是最直接的说服力,梅藤更医治好杭州的八旗都督后,敌对的气氛就消失了。此时洋务运动中兴,朝中重臣荣禄,李鸿章,曾纪泽,沈桂芬都与西医私谊亲厚,伦敦会传教医师科克伦曾深入宫闺替慈禧治病得到信任,1904年,筹建北京协和医学堂时,慈禧提供万两白银襄助。实用主义的思想之下,西医甚至进入中国的政治与军事体制,梅藤更被委任杭州海关外科医师,承担检疫工作。查尔斯·卫理在中法战争中被清政府聘为军医。达斯维特在甲午战争中救治伤员,得到光绪帝赐的双龙宝星。

广济医院的国内捐赠开始多起来,袁世凯,孙传芳都在名单之列。一位捐款的乡绅对梅藤更说“我见过富人帮助穷人,但我没见过一个人离开国家去帮助别的国家的人,我在这儿躺着,看你对穷人富人都是一个样子。”

梅藤更开始兴办教育,建设广济医校,学生的学杂费和生活费大都减免,由英国人捐赠。伊莎贝拉说,此时英国人对梅藤更在中国的耗费已经“啧有烦言”,但梅藤更一念不息。某天他医治完一个“生平所见最可怕”的麻风晚期患者,到花园呼吸新鲜空气,正是初夏,玫瑰、百合、柠檬、橙、紫藤和紫丁香正开,两种气息的对比给他很深刺激,麻风病极为酷毒,最痛苦是被隔离于家庭和社会之外。他自知这种病无法根除,但应“能减轻他们的痛苦”。

梅藤更与圆通寺方丈交好,购买寺庙土地,在西湖之上,保俶塔之侧建起麻疯病院,只收挂号费就可接受免费治疗。但有市民认为这是冒犯,麻疯病院挡住阳光,阴影投射在宝塔上,影响城市的好运和繁荣,散布病毒。当地士人与佛教徒也都不快----“佛教之地,岂能供手让给耶稣?”以土地纠纷之名提起诉讼,梅藤更不得不交出契约,由政府购回。

梅藤更将病人迁往松木场分院,郁达夫为写小说曾专门去那里小住,描述他的印象:“高低连绵的山岗。医院红色灰色的建筑,映着了满山的淡雪和半透明的天空,早晨一睁开眼,东窗外有嫩红洁静的阳光在那里候他,铃儿一按,看护他的下男就会进来替他倒水起茶,澄清的空气里,会有丁丁笃笃的石斧之声传来,寂静的长空,寂静的日脚,连自己的呼吸都可以听得清清楚楚。护士量热度,换药,谈一阵闲天,扶杖走出病室,慢慢的守着那铜盘似的红日的西沉。”

一些麻风病人到可出院时也没离开,将这里视为归属,直至离开人世。

有位女性临终前叫来梅医生,对他诉说“我年青的时候他们叫我美女,因为我长得好看,现在我脸丢尽了,身子也臭了。”

病人的声音很小,很弱。医生没说话,只是坐近在床前听着。

这一段沉默饱含无奈,也充满理解,这是医者的信念------不一定能治愈,却总是在安慰。

5

一百多年后,王建安当了这家医院的院长,与员工座谈中谈到这张照片,“这反映的是1946年我们眼科门诊患者候诊时的情形。病人很多,但井然有序,虽然一个个身着粗布衣,但都有地方坐。每个诊室的门都是紧闭的,其他病人在门口耐心地等候,没有不由分说冲进去。医生也是衬衫加领带,头发梳得一丝不苟,白大衣笔挺整洁。一张普通的照片,却能说明很多问题。”

王院长的感慨针对当下现实而发,但罗马并非一日建成,1898年伊莎贝拉在广济医院看到的病人是 “有些人来医院是出于鲁莽,有些是希望弄到药品去卖,有些是出于好奇,来看“鬼子医生”怎样工作,有些是来偷窃租给住院病人的衣服,还有些为了好玩,假装患有各种疾病。”但她说到了门诊,人群排列得像“一支军队”。负责维持纪律的人“恪尽职守,极为聪明。”

医院是卫生之地,仪表即是垂范,梅藤更要求医者作出表率,在医院里不能大声说话,有交流需一旁轻声私谈,见面不能冷漠不语,须相互问候。行走不穿硬底鞋,避免发出声音。衣冠容颜在他看来是一个人对职业和患者的尊重,实习护士也须是蓝衫白裙小方帽白皮鞋白袜子,再戴上白色的假领子和假袖口。衣服由洗衣工人统一收集,清洗、烘干、熨烫整齐,脏皮鞋清洗后上好鞋油,每周一送还至宿舍门口。

广济护校的学生傅梅生回忆课程,说伦理学贯穿护校始终,是最重要一门课程,要求“患者将自己的生命交到你的手中,你就必须全心地给他仁爱,一丝不苟地对他负责,不论是他吃进去,吐出来,还是拉出来的,你都必须仔细观察,从头负责到脚。”

全院一共约有110余个床位,正式护士只有20多人,医院没有家属陪伴,也没有护工。护士是病人唯一的照顾者。从打针发药,到吃喝拉撒洗头洗澡,极为繁重。但护理部对护士的要求细微,其中一条是寒冬为患者使用便盆,须先用热水烫过,免得患者感觉冰冷。

为了这一点暖意,可以想象多出多少人工,多少心力,尤其寒冬凌晨,人人瑟缩之时。

梅藤更的传记里也写到这一点,“最初的时候,护士没有那么大耐力的,会很难遵守医院的制度和要求,如果病人要求她们,她们可能会毫不在乎地漠视。她们的好脾气和承受力被严重地榨干了。如果犯了可能伤害到病人康复的错误,当着病人的面批评,她们会因为丢脸而生气。”

但纪律往往要通过严苛的要求才能内化成行为惯性。梅生回忆:“总护士长是一位英国人,她常常会在夜深人静的时候突然出现在病房里,悄无声息地站在夜班护士旁边,检查操作是否规范是否到位。我们常胆战心惊,每次上夜班,神经都绷得紧紧的,不管多忙也都不会偷懒,生怕自己不经意的疏忽落到那双碧绿而严厉的法眼。”

她所在的班三十余人,多数中途退学回家或改入他校。到了第三年,班里只剩下四人。她是留下之一,说就在这别出心裁的耳提面命下,学会了做到“人在,人不在,一个样”,从此几十年的工作,“慎独”成了她最基本的原则和底线。

回忆起青春时代,看似劳苦,她内心却相当宽展“病人也对护士回报以毫无保留的信任和尊敬。当时工作虽然繁忙,但大家彼此坦诚,心思一致,并不觉得特别辛苦。”

今天的人,不论医生还是患者,看到“毫无保留的信任与尊敬”这几个字,心里会难免一动吧。

6

(傅梅生)

劳苦之余,也有安慰,当年青稚的小姑娘,一直到耄耋之年,念念不忘每天医院的茶点,和黑巧克力的滋味。

梅藤更对共事者说“Live And Work”,医生要医治他人,先保有自己的生之尊严和乐趣。广济医护人员的收入基本由英国的善款维持,一级医长160银元,护士30元银元。1银元相当于200元人民币,从医者算是中上阶层,不必有生之忧虑。

医院有球队,乐队,穿着马褂的青年吹弹吟唱,生机盎然。能容纳上千人的讲堂,宣讲教义,举办各种展览晚会,也放电影,片源不多,需要有人站在旁边翻译字幕,大概因为梅医生对非洲的喜好,放的多是非洲的探险片,想看爱情片的年轻人不免有牢骚,但仍然场场不落,毕竟这是杭州当时唯一的电影院。

英国人的规矩里常被突破的是护士不准恋爱。当时冰箱还很罕见,只有医生办公室储藏药物用。年青医生偷偷冻上一瓶冰甜的饮料,从窗户吊下,给楼下那层他喜欢的护士,一根细线吊只小瓶,摇晃荡漾的一点温柔。

但多年后,梅生回忆起青春时代最浪漫的时刻,并不是这点旖旎之情,而是每年的“5·12”,护校所有成员聚在一堂,人人手捧蜡烛,摇曳的烛光里,唱歌纪念南丁格尔女士,校长为每位毕业生带上洁白的燕帽,仪式在南丁格尔誓言中结束。年后,她仍记得堂堂于人之前念诵的话:“余谨以至诚,於上帝及会众面前宣誓:终身纯洁,忠贞职守,尽力提高护理专业标准,勿为有损之事,勿取服或故用有害之药,慎守病人及家属之秘密,竭诚协助医师之诊治,务谋病者之福利。”

十几岁的女孩自感“圣洁”,这个词里隐隐透出职业的荣光。

7

1900年, 义和团事起,没有死灭的仇恨一旦遇风潮,象半焦的枝条一样复燃,上谕发动民众对洋人武力报复,“各怀忠义之心,共泄神人之愤,不负联之厚望”,梅藤更回国,医院里英国人奉命避沪。

同年,山西庚子教案发,山西全省共杀传教士191人,杀死中国教民及其家属子女1万多人,焚毁教堂、医院225所。山西巡抚毓贤亲手杀死山西北境教区正副主教艾士杰,在奏折中写道:“微臣之捉洋人,如网中取鱼,我设一巧计将山西的洋人尽数擒捉,以练锁之,均在抚署处决,无漏网者……虽幼童及狗亦未任其幸免……惟有一女洋人割乳后逃走,藏于城墙下,及查得,已死。”

事态平息后,梅藤更返回中国。广济医院边上有个杂货铺,一个年青女人卖货,发髻上簪一朵茉莉花,见人往往腼腆一笑。梅藤更不见她,问起才知她生产时大出血,与孩子同死于难产。中国女人生产自来只有接生妇,无程序可言,无文字可授,生死悬于一线。梅藤更以中国人高叔白女士等人的捐款建立产科医院,翻译中国第一本产科教材《产科西医心法 》,序言中他说:“使后世之产母婴儿同登寿域,则区区一得之愚,一念之诚,深堪自慰矣.”

他对广济人的要求有一条是“创造力”----- ,深耕以求生机。

但晚清已到末期,大风大火,焦土遍野,每次政治力量交织冲撞,医院作为战争前沿,都不可避免被卷入。1911年,辛亥革命爆发,医院里士兵驻扎,附近发现有三颗炸弹,幸未发生灾难。梅藤更因为医术得到信任,医院没有受损。但安定未久,1924年,直系军阀江苏督军齐燮元与皖系军阀浙江督军卢永祥为争夺上海,兵刃相见,梅藤更带领红十字救援队救护内战中的中国人。生死存亡于一线间,他要求医院同仁要能“全身投入,从一而终,永不放弃,不论严寒酷暑”。

但他没料想到,最大冲击正来自内部。

此时正是中国人“国族重建”的愿望急迫之时,民族主义成为自我锻造的重要手段。广济院内出现罢工罢学的抗议,医护人员对校方“宣传西方世界观与价值观”,“把学生当劳力使用”“体力透支”“军校一样的管理”“等级区别”等表现出不满。

1924年五卅惨案发生,省立一中学生自治会召集各校学生代表,成立后援会, 6月3日游行队伍一路向日本领事馆递交抗议书,一路向广济医院示威,游行群众拉下撕毁英国国旗。梅藤更正在医院里,他说“我真正感到不安的,是他们把医院的公告牌从墙上摘了下来。”

校内青年学生不安欲动,梅藤更与学生对话,说如果他们一定要参加游行,他不会阻拦,但他希望学生不要去。这时学校外面聚集了越来越多的人,他们呼喊里面的学生,要他们出来,说保证找到新的学校容纳他们,颁发毕业证书。梅藤更说“这使学生几乎不费吹灰之力发生了大动摇。”

6月6日早上7点,医,药,产三科的学生全部离校。

几个月后他们陆续返回,但在此之后,广济医院想要在自己的腹地保有宁静,已无可能。

1924年7月,《新浙江报》刊登一篇社评,揭露“英人梅藤更在杭的种种劣迹”。广济医院内两位中国籍医生撰文认为广济医院必须收归国有,从帝国主义手中收回国权。不同意此意见的医生,多被称为“洋奴”,在纪念册上写下心怀愤懑的话“正合德国一句俗语说:‘宇宙的酬报是忘恩’”

同行的抨击极为尖锐。杭州公立医药专门学校召开会议,“披露英人梅藤更假帝国主义者之力,侵略我们中国的土地,搜括我们同胞的金钱种种罪恶”,并认为广济医院应该“拨归本校”。各界冲击下,广济医院的正常医疗无法进行,有人闯入医院,绑架员工,直到北伐军东路指挥部出台保护政策才避免激进的人群自行占据医院。

民意推动下,新成立的浙江省政府将广济医院直接收归“国办”,为了“实现人民的福利和维护国家尊严”,每月所需经费,完全由政府负担。1928年官方发布《筹设杭州医院宣言》,痛斥英人梅藤更:“假慈善之名,遂侵略之暴行。日唯叱咤我官吏,蹂躏我人民。纵彼爪牙,恣其鱼肉。病者未出起生,弱者反因丧生。世界各国,有此医院,宁非怪事。”

医院严禁宗教会议和圣经研究,对麻风院内的病人采取了严格的监禁隔离,贴在入口大门上的公告写着:“此地乃麻风收容所;访者禁止入内!”

政府费用划拨不够,无人负责,加上麻风病人惶恐惊惧,“病人打针者,不及 2/10,以致病魔日见厉害”,困境下,省政府的解决办法更为激进。第二年出台管理办法打算将病人流放囚禁,“查麻风病为慢性传染病之一,残身弱种,为害至烈,故必于孤岛荒林,建筑麻风病院,将患者强制收容,不与外界接触,方足以防止传染,而免贻害社会”。

1928年,国民党将广济医院和医校交还英国圣公会,但医校受创至深,从此停办。

抗战期间,广济医院与其他几处慈善机构一起庇护两万多难民,直到日军占据广济医院,时任院长的英国人苏达立不愿为其服务,日军刺刀抵背押他做手术,1941年太平洋战争爆发,他被送往战俘集中营,医院由日本人经营,广济麻风医院无人过问。病人四散逃难,只剩下18名肢体残疾病人无家可归,在医院附近挖野菜度日。

抗战结束,医院被当局归还给苏达立管理。政潮翻滚,1952年,浙江省人民政府正式接管医院,现更名为浙江大学医学院附属第二医院,外籍管理者与医生撤离。

近一个半世纪后,广济医院遗迹已不多,只有银杏,香樟和广玉兰,百年后仍浓荫蔽人。

8

1926年,梅藤更及夫人梅福孙在杭工作45年后,于12月3日回国。

当年,他在写给朋友的信中说,“当下中国象是一团巨大的原生质,它活着,但是没有自身的力量可以决定它去向哪里,它在风浪里漂浮,由附着其上的东西驱使。”

年逾七十的梅藤更离任时,广济医院有500张病床,3个手术室,住院病人4000例左右,是全国最大的教会医院之一。

他归国临行前,宴请杭州地方人士话别,用汉语说:“我知道中国是有前途的,后一代的青年更是了不起!可惜我老了,来不及看到中国的复兴。”

梅藤更晚年最后一段时间,用于将医学书籍翻译成中文,1934年8月去世。

纪念他的人在墓碑上刻着“仁爱而劳”。

(关于梅藤更的资料不多,我最近带家人就诊,对医患之间有了切肤体会,才出于兴趣翻找资料写这篇博客,但了解有限,请有知者批评。)