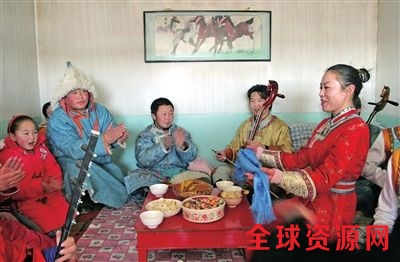

锡林郭勒盟苏尼特右旗乌兰牧骑把精彩的演出送到牧民炕头上。 通拉嘎 摄

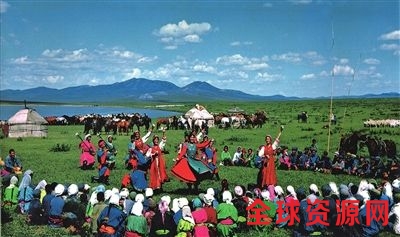

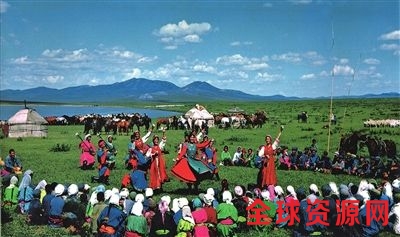

乌兰牧骑的演出形式愈加多样化。 孙智广 摄

乌兰牧骑出行工具的演变 马车

卡车

流动舞台车 通拉嘎 摄

歌舞节目《永远的乌兰牧骑》剧照。马健荃 摄

二连浩特乌兰牧骑走进军营。蔺俊 摄

蒙古族著名女高音歌唱家、国家一级演员牧兰为牧民演出。

锡林郭勒盟多伦县乌兰牧骑走进蔬菜大棚为大家表演节目。 侯东升 摄

鄂尔多斯市伊金霍洛旗乌兰牧骑演员深入矿井慰问演出。

赤峰市巴林右旗乌兰牧骑演员冒雨演出。

乌兰牧骑的每一次演出都是农牧民的一场视听盛宴。

“穿过大风雪,走过大草原,我的勒勒车来到你面前,从此你会明白我的歌,为什么永远唱不完……”歌曲中描述的场景正是乌兰牧骑的真实写照。

一首动听的长调,一段优雅的舞蹈,一辆装满道具的勒勒车,一支多才多艺的队伍,这就是“天作幕来地当台,随时随地演起来”的乌兰牧骑。

走过一个甲子的乌兰牧骑,经历了沧桑巨变:出行工具由“勒勒车”变成了汽车;演出设备从马头琴等简单乐器变成了音响灯光齐全的舞台车;演出队伍从仅有9名演员的一支独秀壮大成为3000多名队员的75支乌兰牧骑。

无论时代如何变迁,“不漏掉一个蒙古包,不落下一个农牧民”的初心从未改变,扎根基层服务群众的红色基因融入到了一代代乌兰牧骑队员的血脉里。风雨60载,乌兰牧骑足迹遍布内蒙古农村牧区,无论春夏秋冬,无论风霜雨雪,田地间、炕头上、矿洞中、大棚里,处处都有他们的身影。这支队伍成立至今累计行程130余万公里,演出36万多场次,观众总数达2.6亿人次,相继创作演出1.3万余个节目。

习总书记的回信,温暖着广大乌兰牧骑队员的心,成为乌兰牧骑继续开拓奋进的行动指南。“扎根生活沃土,服务牧民群众”是习近平总书记对新时代乌兰牧骑提出的殷切希望,也更加坚定了乌兰牧骑队员们扎根在这片沃土上创作出更多更好的文艺作品,用艺术的形式讲述着乌兰牧骑对党和人民的深情和热爱。(安寅东)

(本版图片除署名外,均由自治区文化厅、内蒙古艺术档案馆、巴林右旗乌兰牧骑、伊金霍洛旗旗委宣传部提供)