跟着刑法典学做人。

对于接受“人道主义”教育的现代人来说,伊朗的石刑可能是最匪夷所思的“法定惩罚”之一。这种用乱石打死人的酷刑,今天仍然在伊朗《伊斯兰刑法典》中,被奉为明文条例。

当43岁的寡妇阿什蒂亚尼承认,在丈夫去世后,和两名男子有“不正当关系”,她因此在儿子面前承受了99下鞭刑。

可是悲剧没有就此终结。

4个月后,当另一家法院重新翻出这个案件,法官在证据不足的情况下,认为阿什蒂亚尼的情人,正是杀害她丈夫的凶手。于是这名家庭主妇最终被判处“通奸罪”和石刑。

巴西总统卢拉、欧盟委员会主席、法国第一夫人、美国国务卿希拉里纷纷为阿什蒂亚尼求情。

为了营救母亲,阿什蒂亚尼的儿子发起了“释放阿什蒂亚尼运动”,并吸引了各国政要的关注。最终,她得以被释放。

不过,在这片革命后的土地上,阿什蒂亚尼的命运只是一个缩影。除了石刑,还有无数种酷刑在冉冉升起。

一

在伊朗,一万名“通奸者”死去

1979年,当伊斯兰革命推翻了世俗化的巴列维王朝,政教合一的共和国政府迅速废除了源自西方的法律,复兴了传统的伊斯兰法。

在此背景下,曾经被废止的石刑重出江湖。

革命后,喝酒要遭受鞭刑。《我在伊朗长大》截图。

在革命领袖霍梅尼眼里,防止通奸是拯救世人节操的头等大事。他曾坚决反对音乐课,认为音乐容易唤起人们对罗曼蒂克的向往,导致非法性关系。

因此在他的领导下,“通奸罪”被列入了法典 —— 只要不是夫妻的男女发生性行为,就要遭受鞭刑、绞刑或石刑。

翻开《伊斯兰刑法典》就会发现,伊朗对通奸罪的处罚规定到了事无巨细的程度。

首先,法典规定了如何在法庭证明通奸,这个过程极其繁琐,颇为坑爹。

按规定,如果是被告人自己认罪,需要在法官面前四次大声承认“我通奸了”。如果不到四次,就不能被定成“通奸”,将受到法官指定的其他惩罚,一般是监禁,罚款或鞭刑。

而如果被告人不承认,就需要证人出庭指证。不过,整个证明过程如同“召唤神龙”一样艰难,需要满足“天时地利人和”的要求。

证人不是谁都能做的,必须集齐四名“正直的”男性证人,或者三名“正直的”男人和两名“正直的”女人(没错,法条规定两名“正直女子”的证词才能抵得上一名“正直男性”)。

所以,被判通奸罪,需要同时有四名“正直男子”合伙闯进小黑屋 —— 这几乎是不可能完成的任务。

一名女子抗议石刑。

不仅如此,证人稍有不慎,就要面临“诬告罪”的风险,被罚鞭刑80下。

如果找来的证人只有女性,男性不足,那么证人要被判定诬告。如果证词里的时间地点不一致,也要被判诬告。

除此之外,证人必须在法庭一个接一个上场作证。如果部分证人没有立即出庭作证,还是要被判处诬告。

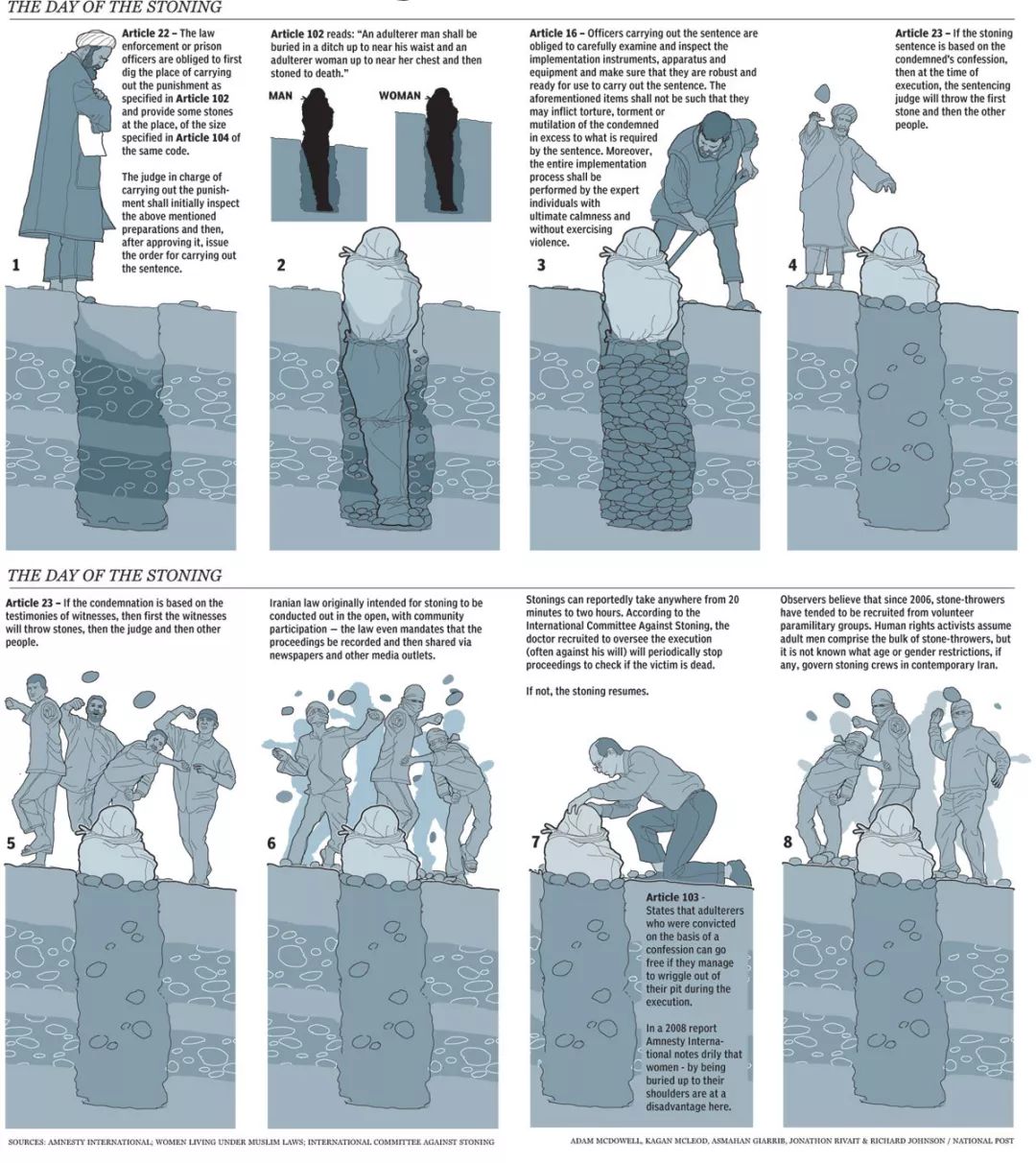

女性遭受石刑时,双手会被捆在背后,然后全身被用白色寿衣包裹三层,然后由内行人士“冷静而不残酷”地埋进洞里。准备工作无误后,人们就开始用执法者准备好的石子行刑。法律规定石刑要提前发布通知公开处刑,公众都可以参与。近年来,由于许多公众对石刑不满,部分石刑开始在墓地秘密进行。

讽刺的是,由于法律允许法官自由量裁,而不是根据证词或供词行事,所以证明起来如此困难的通奸罪,反而成了屈打成招和贿赂法官的多发地。

除此之外,伊朗不仅允许一夫多妻制,而且承认男性和单身女性之间几个小时的“临时婚姻”。

这有效地为男性提供了脱罪途径:已婚男人如果找了小三,能够宣称自己和情人实际上是一种“临时婚姻”,所以很少被判处石刑。

但被指控通奸的已婚妇女,就与这样的借口无缘。

一旦“通奸罪”成立,如果是未婚人士,或者是与伴侣长期异地的已婚人士,就面临着99下鞭刑,《刑法典》连衣服、姿势和气温都规定好了:

第100条 - 男性通奸者应当站着接受鞭刑,除了遮盖其生殖器外,不得穿着衣服。鞭刑必须强有力地打击他的整个身体,除了头部,脸部和生殖器。女性通奸者应该坐着接受鞭刑,衣服牢牢绑在身上。

第93条 - 如果病人或月经期妇女被判处鞭刑,应推迟到疾病和月经结束再处罚。

第96条 - 鞭打不得在过冷或过热的天气进行。

新加坡鞭刑行刑现场。

如果是已婚者出轨,则要面临石刑的终极惩罚:

第102条 - 男性通奸者应当被埋在腰部高度的沟里,女性通奸者应当被埋在胸口高度的沟里,然后被石头砸死。

第103条 - 当被判石刑的人逃脱,如果是通过别人的证词证明通奸,那么他们依然将被抓回行刑,但如果是自己认罪,则不会被抓回。

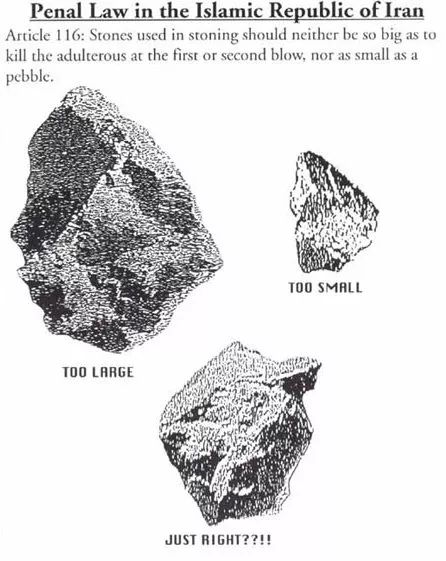

第104条 - 石击用石头的大小不得太大,不能扔一两次就杀死罪犯,同时不得太小。

石头大小示意图。

因此坊间讽刺,在伊朗,用石头把人打死不犯法,用错了石头才犯法。

行刑期间,不仅受刑者的子女需要到场观看,还要有一名医生负责定时中止行刑,检查犯人情况,确定“犯人”何时结束生命。

通常,石刑会持续一个小时,而被埋住的人,只能在至亲面前绝望地等待死去。

二

刑法典中,恐怖的不止是石刑

随着《伊斯兰刑法典》一起到来的,不只是通奸罪和石刑,还有纷至沓来的清规戒律。

1979年以来,伊朗一直有各种形式的“道德警察”,负责贯彻伊斯兰行为准则。

在对外貌的要求上,除了女性戴头巾之外,男性也不能头发太长,如果发型像约翰·列侬,一经发现会被强制剃成秃瓢。

在法律严格执行的时期,染指甲、纹身、穿带西方logo或标语的衣服,也都是“道德警察”的眼中钉,因为它们是革命前“腐朽西方文化”的代表。

除此之外,在一个地方来回兜风,与异性一起参加派对都是违法行为。如果醉酒累积到第四次,就可以被判处死刑。最凶残的是,伊朗不允许养狗,万一被发现,不单主人将面临罚款或坐牢的惩处,宠物狗也会被杀死。

三名没戴头巾的伊朗女孩发布了一段视频,表演热门歌曲“Happy”的跳舞,因“危害公众道德”被捕。

除了对私生活的限制,《刑法典》为真正的刑事犯罪提供了源源不竭的惩罚方式,比如把盗窃者的手剁掉,或者鞭打皮条客。

其中与石刑一样充满争议的,是“以牙还牙”复仇法。它规定,在遭到故意伤害的情况下,受害者及其家属可以要求让犯人承受同等的折磨。

2009年,31岁的伊朗男子萨赫勒向一名出租车司机泼酸性物质,导致司机双目失明。

萨赫勒被判处10年监禁,还要接受“以眼还眼”的惩处。据报道,行刑非常克制地分为两阶段:2015年,他的左眼被滴入酸性物质后致盲;一年后,接着对右眼行刑,保证“科学、合法地”让人血债血偿。

沙特阿拉伯执行复仇法现场。

这样的复仇法引发了魔幻的舆论场景:一边遭受国际人权机构的抨击,一边又让社交媒体上网友的拍手称快。

另一种替代惩罚的方式是花钱消灾。如果受害者或者家人同意,被告人可以赔偿“血钱”(Bloody Money),代替死刑或者“以牙还牙”的判决。在《刑法典》中,详细规定了对损失感官、身体器官、生殖能力等各个部分的“血钱”份额。

所以伊朗宗教学者看来,“复仇法”才是公平合理的法律,充分尊重了被害方的意见,不像西方法律体系中,受害人没什么话语权,只能服从法官的判决。

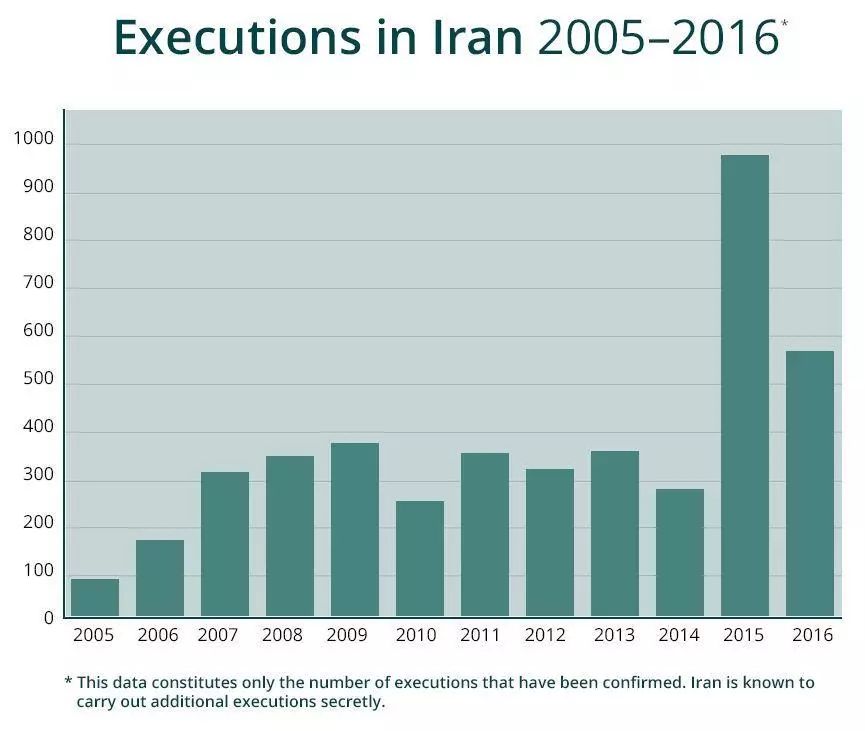

伊朗近年来的死刑执行人数,2016年超过500人,伊朗政府称其中多数是毒贩。

对故意伤人的判决尚且如此,对谋杀的判罚则更没有余地,多半是绞刑,除非受害者家属同意接受赔偿“血钱”,赦免犯人。

女孩塞坎万德(Zeinab Sekaanvand)被绞死的时候,年仅24岁。但此时,她已在监狱中度过了近三分之一的人生。

塞坎万德出生于伊朗西北部一个穷困且保守的伊朗库尔德家庭。她觉得,婚姻是自己获得更好生活的唯一出路。所以15岁时,她决定孤注一掷,离家出走嫁给了丈夫侯赛因。

但很快,她发现了新婚丈夫的暴戾成性,“更好生活的唯一出路”演变成了身体和语言上的修罗场。

图为塞坎万德。

她多次提出离婚,都遭到了丈夫拒绝,向警方投诉家暴,但没一个警察管。走投无路的塞坎万德只能试图回娘家,但家人也拒绝接受一个曾经逃跑的女儿。

更令人绝望的是,丈夫的兄弟开始频频强奸她。

两年后,塞坎万德的丈夫遇害,可新的苦难才刚刚开始。2012年,警方因涉嫌谋杀丈夫将她逮捕。塞坎万德表示面对殴打,最终承认了罪行。

废除石刑的抗议者。

直到被捕3年后,在最后一次庭审时,塞坎万德才推翻了之前的“供述”,称她丈夫的兄弟才是杀人凶手,也是强奸她的人。

塞坎万德表示,她的小叔子曾告诉她,若她承认杀人就会保释她。因为按照法律,被害者的亲属有权接受“血钱”并赦免罪犯。

但法院驳回了塞坎万德的供述,判处她绞刑。

2016年,两名捡垃圾为生的少年,因为用弹弓打破奢侈品店的玻璃,被警察处罚穿着囚服游街示众,双手被绑起来,衣服上写着“在监视下”。

等待行刑的过程中,塞坎万德在乌尔米耶监狱中嫁给一名男囚犯后怀孕了。

按照刑法典,死刑不应该对孕妇使用,必须等到不影响胎儿生命的时候。

于是,她在监狱里,一边等待孩子降生,一边等待生命终结。

几个月后,塞坎万德诞下一个死胎。在孕检呈现阴性的时候,当局即刻下令处决。

伊朗还规定不能处死处女,因此如果“犯人”是处女,需要在死刑前夜与狱卒“临时结婚”。对许多女孩来说,“临时结婚”甚至比绞刑更为可怕。图为伊朗女犯。

三

没有石刑和道德警察的世界,还远吗?

虽然霍梅尼的愿望是让伊斯兰法统治全世界,但是一部分伊朗人从未停止以自己的方式抵抗。

2011年,伊朗库尔德地区一家法院,对一名家庭暴力的男性罪犯进行侮辱性惩罚,让他穿着红色礼服,戴着头巾公开游街。

男子戴着红头巾游街。

没想到,照片激起了一群库尔德男子的不满。为了表达抗议,这群大老爷们纷纷自豪地穿上妻子或者母亲色彩鲜艳的传统女装,然后把照片传到网上。

他们的口号是:“做女人并不可耻,也不是一种惩罚”,“如果我们中的一部分不自由,我们的整体也不会自由。”

粉色也能自信地驾驭。

和姐妹换装。

其他大佬们。

最终这次运动以胜利告终。2013年5月14日,伊斯兰共和国警察局长服软:“我向库尔德妇女道歉。相关警务人员将受到惩罚。”

事实上,如今《刑法典》上的刑罚,已经有部分在实际执法中不再实行。

比如,许多鞭刑都被罚款替代。在德黑兰大学大二学生诺兰看来,“石刑”和“鞭刑”都是历史名词。如今它们只在伊朗现代化水平低的西北部存在着。法律对私下饮酒也已经基本放手,只有造成公共危害的才会被罚款。

更多潜移默化的反抗是在私人领域进行的,20世纪90年代以来,许多妇女开始逐渐试探边界,包括只用彩色头巾包裹部分头发。

而21世纪的伊朗程序员则拿出了极客的办法。他们匿名开发了一款手机地图,专注逃避“道德警察”的检查。

一个移动检查站。

“道德警察”的移动检查站通常是一辆面包车,里面坐着一些留着胡子的男子和一两个穿着黑色罩袍的妇女。这样的检查站会随机出现在伊朗的各条道路。

于是,这款APP让用户自主标记检查站的位置,当许多用户指出同一点时,地图上会显示警报,并提醒用户选择不同路线。而当数字减少时,警报将从地图逐渐淡出,宛如一个“人肉”监控器。

根据开发者的说法,2014年就有大约300万人受到官方警告,超过20万人写了悔过书。

这种非暴力的抗议方式,得到了年轻人的支持。一位Twitter用户写道:“我并不关心应用程序是否有用,但每次下载都是一次抗议。”

没人知道“道德警察”哪天才消失在街头,也没人知道“石刑”什么时候会成为历史遗迹。

不过,想想不惜集体扮女装的库尔德大哥,我就觉得这个疯狂的世界也许还有救。

参考资料 -----------------------------

[1]?拯救阿什蒂亚尼:牵动世界的“石刑”女子,陈君,中国新闻周刊

[2]?消灭石刑:以生命的名义,贾士麟,周末画报(2010).

[3] 伊朗:曾受家暴和强奸的24岁女子被处决,曼苏蕾?米尔斯,《时代》杂志

[4]?伊朗“以眼还眼”刑罚引争议 国际人权组织:滥施酷刑,韩晓明 刘皓然

[5]《伊斯兰法: 传统与现代化》,高鸿钧,清华大学出版社

[6] 绝对触目惊心 —— 石刑Stoning,水色星空,果壳网

[7]?Iran's grim history of death by stoning,Mike Wooldridge,BBC

[8]?Death Penalty For Porn In Iran?,KENLY WALKER,CBS News

[9]?Iran- Human rights abuse: Boys paraded in public as humiliation punishment,Iran Probe,2016

[10]?Iran: Code of Punishment for Adultery in Iran,Meydaan

[11]?Saeed Kamali Dehghan.Woman arrested in Iran over Instagram video of her dancing,The Guardian,2018.

[12]?War of Words:A woman’s battle to end stoning and juvenile execution in Iran.Laura Secor,the New Yorker.

[13]?Torture And Modernity: Self, Society, And State In Modern Iran,Darius M Rejali,Westview Press(1993).

[14]?Power Punishment & Execution in Iran : An analysis of Foucault’s Discipline and Punishment applied to modern Iran,Hamid Yazdan Panah

[15]?Iran's dilemma over stoning,Jon Leyne,BBC News.

[16]?The Life of the Law in the Islamic Republic of Iran,Reza Banakar & Keyvan Ziaee, Iranian Studies.

[17]?Iranian-born actress to highlight stoning death,Lou Baldwin, Catholic News Service

[18]?How do we convince Iran that stoning is barbaric?,SHIRIN EBADI,The Global and Mail.

[19]?Iranian youth get app to dodge morality police,BBC Trending

[20]?Anatomy of a stoning – How the law is applied in Iran | National Post

[21]?Iran's Headscarf Politics,Middle East Institute.

[22]?On certain crimes and punishments in Iran:Report from Fact-finding mission to Teheran and Ankara,The Danish Immigration Service,2005.