乐为书痴

书到读时易成痴,一旦上了瘾,就得手不释卷,否则茶不思、饭不想,常人便会戏称读书人是书呆子。

我小时候一不小心也成了书呆子,有一阵子突发奇想,把两本古文书拆开,一页一页地读。父亲见状大怒,把我臭骂了一顿,说我是疯了,不明白为什么把好好的书撕掉?

我的真实意图是想细读这两本书,每天带两页在身上,背熟后再换下两页。谁知书是不能拆开的,几天不过,书便有上页,无下页了。弄得我心痛许多天,后悔自己干了件蠢事。

长大后,方知书要小心呵护才行。大作家孙梨要为自己藏书包上书皮,再题上款,然后登记在册。

他很不愿意别人来借书,一怕不还;二怕弄脏弄损。

所以他采取了送的办法,就是将一些淘汰不看、重复的、自己写的书放在书房一角,有人借书时,他便取出这类书相赠,但书架上的书不到被逼无奈时,是不会借的。

藏书是为了读的。

杂文家魏猛克喜欢躺着读书。

上床后,先脱去袜子,两只脚趾头互相搓搔,看累了,把书丢在边上,臭袜子就成了书签,夹在了书中。

起床后,重新换双袜子穿上。

过一会,又躺着看书,不过换了本书,依旧脱掉袜子,两只脚趾头搓个不停,看完了,又把袜子当书签。

所以,他的床头有一大堆杂乱无章的书,时时散发出书香和袜臭混合的味道。

相比拿脚说事的魏克喜来说,作家张天翼则专和下嘴唇过不去。

他在写文章或和人聊天时,一定会用两个手指头不停地连揉带扯着下巴,越兴奋动作越快。

作家吴组湘很好奇,逼着张天翼说出了原因。

原来张天翼的下嘴唇里面破了一块皮,时间一长,就得结了疤。他觉得不舒服,就用揉扯的办法把疤弄破,谁知还得结疤,他又把疤揉破。如此循环,此处长成了肉茧。

肉茧是无法揉破了,但得时时揉捏,否则难过。习惯养成了,旁观者便觉有趣。

吴组湘弄不明白,当初为什么把疤揉破呢?但张天翼笑而不答。

作家汪曾祺书读累了,便练买菜功。菜篮子一提,遛达到菜市场。看到碧绿生青、新鲜水灵的瓜菜,汪曾祺就两眼发亮。回来忙着洗切炒炸。他说最大的乐趣是看家人吃的开心,把菜消灭光。

不过汪曾祺自己吃的很少,每样浅尝辄止,反而以抽烟、喝茶、品酒为主。

作家流沙河把书分成好几类。一类是书房里的三大橱书,好几年才翻查一回。一类是书房门外的一橱书,属于可看可不看,但又舍不得丢掉。

其夫人卧室有一橱自己的书,流沙河用不上,也就不会去翻看。

真正要读的书在流沙河的卧室大床上,共有八堆,每堆有半米高以上,差不多有两百本,“如同宠姬一般,夜夜倚床读之”。

流沙河把这床书当作命根子,他说:“谁来把这些书抄没去,等于打断我的双腿,让我坐以待毙。回溯大半生,幸好年轻时读了一些书,一九五七年遇祸后又读了一些书,赖此点滴积蓄,今日得以溷迹士类,讨碗饭吃。”

作家宗璞是书和茶为一体。从早到晚都离不开书和茶。原来上班时,乘公交车是漫长痛苦的事,终于熬到了办公室,第一件事是泡上一盏浓茶,再一书在手,便又精神了。

云南的雪山茶是宗璞的最爱,“白白的,秀长的细叶,透着草香,产自半山白雪半山杜鹃花的玉龙雪山。离开昆明后,再也没有见过,成为梦中一品了。”宗璞也喜欢碧螺春、珠兰茉莉大方六安一类,但不喜欢日本清茶,厌其味甚淡,很不合口味。

读书是为了长知识,启迪智慧,化为己用,再写成文章。

不过文章很难写,抄袭则另当别论,找枪手写更为人所不齿。

原创多难呢?一位离职的老报人说:“我宁愿去死,也不写文章了。”

所以一些作家的特殊举止,是可以理解为压力的释放吧。

例如史料记载,温庭筠作诗前,一定要两只手互叉八次才行。另一位诗人陈后山,则是先上床睡一觉,才会诗思如泉涌。

读书目的是什么?

宋代诗人尤袤的目的是:”饥读之以当肉,寒读之以当裘,孤寂而读之以当友朋,幽忧而读之以当金石琴瑟也。”

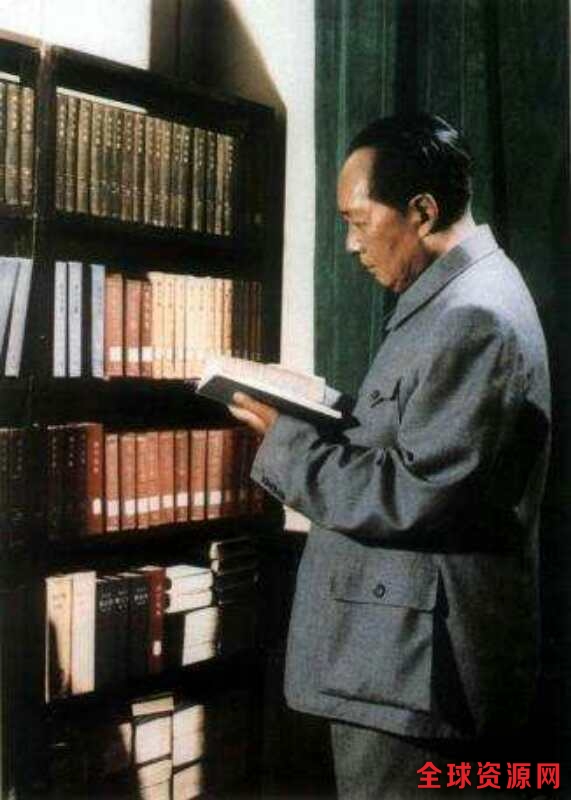

周总理也有句著名的话,就是为中华之崛起而读书。

读书对我而言,并无大志,达不到为中华之崛起而读书的高度,实为混饭吃。

因为实践告诉我,当农民、工人、商人都不行,三百六十行数遍了,只有读书、写字、作文这一块还有条缝隙可钻,没有办法了,才硬着头皮坚持下来,也许是老天不忍我被饿死吧。

既然找到了读书之路,就不作他想,只需一心一意即可,哪怕真的成为书呆子也行。(钱诗贵丁酉日记)