原标题:勇猛了一生的伍大夫 84岁还想上武汉前线

无论至于何处,遇男或女,贵人及奴婢,我之唯一目的,为病家谋幸福。──《希波克拉底誓言》

01。

新冠病毒疫情肆虐,大洋彼岸的我十分担心远在北京家中的父母。与妈妈“伍大夫”微信视频,她用“我们没事儿”打发了我的担心和叮嘱,然后滔滔不绝地讲起这个新病毒的传播原理和途径。“武汉现在严重缺乏医务人员。我要是没退休,肯定上前线了。”伍大夫说这话时带着一种跃跃欲试后的遗憾,要知道她今年已经84岁了。

作为医生的女儿,我一直很惊奇医生这个物种,每遇大灾大疫,都会像嗜血动物闻到血腥味一般本能地兴奋起来,义无反顾地扑向人们四散逃离的地方。而且,逆行的他们,心是决绝的,没有自己,也没有家人,脑子里只有一个念头:要拯救世界。

如今伍大夫老了,终于可以不用整天抢救病人,也不用没完没了地值夜班了。80多岁的她依然喜欢看风花雪月的爱情片,万教授(我爸)常常抱怨说,她以前工作起来就六亲不认,这会儿看起爱情剧来也同样投入。

我笑问伍大夫,最近怎么不追剧了,电视上整日连轴转的都是疫情报道。

“亲戚朋友的微信群里整天惊慌失措的,谣言乱飞。我这个学医的就想弄明白这个病毒到底是怎么传播的,应该怎么防护,给他们普及一下医学知识。”

“他们都信你妈。”

儿科医师伍大夫一生挽回了多少孩子的生命,没有统计过,但她绝对称得上是个“白衣圣母”。然而,作为她的女儿,我们对母亲的感受却一言难尽。我们三个孩子长大后,常常会在一起吐槽各自缺少母爱的童年,甚至都认为,如果我们没摊上个当医生的妈,或许童年会有更多的幸福感,后来的人生之路也会走得更顺利一些。

每当这时,伍大夫就会满脸尴尬地看着她的孩子们,她不会表达难过和愧疚,不是没有,是不会。治病救人以外,伍大夫简直就是个单细胞生物,她不懂人情世故,不懂关系经营,也不懂情感表达,说话做事干脆利落、直来直去,对别人的小情绪完全无感。在她看来,你好好的没病,矫情个啥!

02。

伍大夫上世纪30年代出生在重庆一个殷实的大家庭,她是兄弟姐妹6人中的老大。父母都是银行职员,薪资不薄,也继承了不少祖产。伍大夫依稀记得当时家里有本巨大的英文字典,又厚又重,谁也搬不动。爷爷念过复旦大学,大字典被供在一个能转动的木凳上,代表着家族的荣耀。

20世纪30-40年代,日本军机对重庆进行过多年轰炸。战火中,伍家家产损毁殆尽,大字典也不知所踪。由于全家生活陷入困顿,为了减轻家庭负担,伍家大小姐初中没毕业便离家去读护校。上护校不但可以免学费,而且学校还提供生活费,这样就为家里节约了口粮。那时候,家里的钱是要留着给男孩子们读书考学用的,女孩子不管多聪明都要牺牲学业,赶紧做工赚钱,帮补家用。

伍小姐毕竟有家传读书人的基因,即使读的是护校,也不像一般人家的女孩,想着混两年护校出来,找个小护士工作,挣些微博的薪水即可。伍小姐在学业上从不打马虎眼,她废寝忘食,勤学苦记,很快就从班级中脱颖而出。一次学生们在学校停尸房上解剖课,课后别的学生都忙不迭地离开了,只有她留下专注地研究人体。有人看这个小姑娘竟然如此胆大,就恶作剧地把停尸房的门锁上了。

停尸房里静悄悄的,伍小姐在聚精会神地对照着课本查找人体部位。猛抬头发觉天色已晚,该回宿舍了,她去拉门,但是门被人从外面锁住了。换做别的女孩,这时一定是凄声尖叫加疯狂擂门,而伍小姐却从容地拉开灯,继续俯身查看尸体。

此乃女中极品,全无恐惧神经!想吓唬她的人反而受到了惊吓,只得讪讪地打开停尸房的门。从小到大,我多次听父母讲起这个趣事,却一点也不觉得有趣,反而感到恐怖之极。或许是我太感性,所以天生学不了医。

机会是留给有准备的人的。护校毕业时,伍小姐因为优异的学习成绩和突出的表现,被护校保送参加医学院的入学考试。她和另一个护校同学顺利考进了云南大学医学院。1954年,伍小姐从重庆来到昆明,正式成为一名医学生。在云大,她遇到了生物学系的帅哥,爱她也抱怨了她一辈子的我爹——万教授。

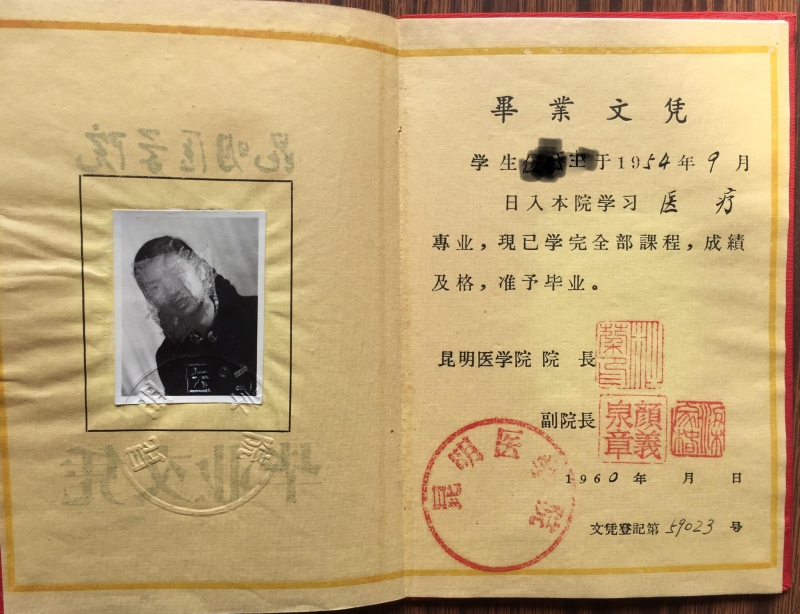

伍大夫的毕业证书(云大医学院后升为昆明医学院)

03。

我家有一本厚厚的老相册,里面收藏着很多父母大学时代的照片。不得不说,父母在各自班级的合影中都是最抢眼的那个,他们俩也是我此生少见的最般配的金童玉女。伍小姐是班上女生中年纪最小的一个,在照片中永远是坐在边上的稚气小妹。不知怎么,现在一有人提到“白衣天使”,我就会联想到那张医学院的女生合照。

作为医学生,伍小姐大学时代并没有在大规模灾疫中救死扶伤的经历。她回忆说,1957年,H2N2“亚洲流感”大爆发,大学的教室、礼堂都用来作为隔离室收容感染病人,场面非常震撼。当时她已大三,记不得是什么原因没有被委派一线救治的任务。但看到校园里病人满地,一片哀鸿,犹如世界末日,她有一种“拔剑四顾心茫然”的感觉。

三年困难时期,云大的医学生们被派到灾情最严重的湖南山区做防病工作。当地饥饿的乡民们为了存活,吃了大量的树皮和草根。由于营养极度不良,村民中浮肿病、干瘦病十分普遍。伍小姐和她的同学们在这里最大的用武之地,就是给因饥饿而昏厥的村民注射葡萄糖针剂,其他的工作是走家串户调查水肿病、干瘦病人数,登记后上报,帮助病人申请政府补助营养品。

“我们能做的很少,他们更需要的是食品,而不是药品。”

“村里要保证我们医疗队每天能吃上烤土豆蘸辣椒酱、苦菜蘸盐,可老乡们连这都吃不上。”

在伍大夫在对那段经历的回忆中,我甚至能听出一丝歉疚之意,大概是她觉得他们去后没帮上多少忙,反而给当地村民带来了负担吧。

大学五年,伍小姐在岁月静好中收获了学业,也收获了爱情。万教授,也即当年学生物的帅哥,一辈子也忘不了校女子篮球队员伍小姐在比赛场上的冲劲儿。

“球队里她个子最小,可她一上场就像一个超级小坦克,左冲右突,谁也拦不住。”

据万教授说,当初他俩确定关系,也是伍小姐主动的。虽然是自己对她有好感在先,但他还在酝酿感情,等待合适的时机向她表白。没想到,性急的伍小姐首先打破了平衡。在那个女孩普遍含蓄矜持的时代,此举真有点惊世骇俗。

“谁有时间去跟他猜谜!想好就好,不想好就拉倒。”

被赞誉“长得像文工团员”的伍小姐有着和她外貌极不般配的简单和直率,常常让万教授饱含温情的浪漫情怀无处安放。 “你妈情商低,平常不会来事儿,但在外面只要看到有人倒了,她就会闪电一样地冲过去。救人成了本能,你说有意思不?”

04。

1957年,生物系毕业的万教授被分配到北京的高校当教师,依依不舍地告别尚未毕业的伍小姐北上了。两年后伍小姐医学院毕业,由组织照顾恋爱关系分配到了北京一家医院做住院医师。

伍大夫的医院在北京南头,万教授的大学在北京西北头,坐公共汽车或骑车都需要近两个小时。因为距离太远,婚后,万教授曾建议她换到近一点的医院工作,但伍大夫执拗地认为,组织上把她分到北京,已经很照顾她了,不能再给组织添麻烦了。此后,春去冬来,她娇小的身躯在二八自行车上奋力扭动的样子,绝对是那个时代励志又心酸的剪影。

伍大夫的医院病人多,医生少,住院医们24小时轮值,每个人都频繁地轮到夜班,完全没有周末的概念。为了见上丈夫一面,她下夜班后常常花一个多小时赶到大学,睡个午觉,又要往回赶。伍大夫回忆说,那时强调政治学习,医护人员晚上还要参加医院的政治学习活动,大家休息不够,基本都是疲劳作战。来回跑路让她吃不消,后来她就减少了和丈夫见面,成了名副其实的“住院医”。这就是为什么他们婚后很多年才有了我的原因。

儿科的夜班非常耗人,小孩子的病情变化通常比大人快。遇有危重病人,值班医生更是一秒钟都不能合眼,几分钟就要观察一次病孩的呼吸和脉搏。 要是下夜班前赶上有危重患者送来,那就基本脱不了身了。伍大夫还清楚地记得,有一次因为她下不了班,让到车站接她的万教授在北京冬天的西北风中瑟缩地站立了两个小时,差点冻出病来。

白天看门诊更是一场恶战,因病患太多,每位医生一上午都要看50多个病人。看到外面排成长龙的患者队伍,足以让每位医生们焦虑症发作。伍大夫说,吃不上饭都不算什么,最要命的是没有时间上厕所。最惨的是女医生,来月经时,根本无法及时更换,几个小时坐在那里,月经顺着裤腿流,只好用白大褂遮掩,直到门诊结束,才能又尴尬又无奈地收拾残局。

医生这个职业,每天都要面对残破的人生,伍大夫已不记得送走过多少因医治无效而死去的孩子了,但她依然记得某些令她欢心雀跃的瞬间。一天,她在班上接到从大兴农村送来的危重病人。几个孩子因吃烂菜叶中了毒,全身发紫,呼吸困难,已呈濒死状态。确诊为亚硝酸盐中毒后,,伍大夫果断地为他们注射了亚甲蓝血红蛋白还原剂,看着孩子们的身体由紫变红,慢慢地活了过来,伍大夫感觉出奇的神清气爽。这是她医生生涯中不多的医疗效果能立竿见影的案例,要知道,多数时候患者病情之复杂难缠,成了医生的精神噩梦。

05。

万教授到大学工作几年都没分到家庭住房,一直住学校的职工宿舍。伍大夫就职的医院牌头小,资源差,也分不到房子。刚结婚时,俩人没有单独的住处,只能到处打游击。有时趁万教授的同屋出行,两人在宿舍团聚一下。若是同屋在,他们就只能去万教授的实验室打地铺,直到几年后有了我,万教授才分得了一间单独的宿舍房,算是有了一个家。对那个家,我年幼时的唯一记忆,是妈妈身上的味道和让那张天使般的脸庞,这张脸每次只短暂地出现一下就飘走了。

因为伍大夫工作太忙,照顾不了孩子,万教授工作又常常需要去外地出差,我出生后6个月大就被托给北京城里一个老太太看护。老太太家离伍大夫医院较近,伍大夫中午可以抽出一点时间跑过来喂奶。老太太没文化,对孩子只看管不交流。

我不知道在没有父母陪伴的情况下,我的婴幼年是怎样度过的,据说我变成了一个外表呆滞、胆小如鼠的小孩。到了两岁半,我又被全托在了幼儿园。别的孩子周末都有家长接走,只有我,几周甚至几个月都没有人接,周末只得由老师带回自己的家。妈妈或许来看过我,但那只是一些似有似无的记忆。我在幼儿园里整日绝望地嚎哭,哭干了嗓子,就在小朋友排队洗脸时喝洗脸盆里的水。

有一次,万教授出差半年后回到北京,他到幼儿园接我时,其他孩子都被接走了,只有我一个呆呆地坐在小凳子上。他过去问我还认不认识他,他知道,我对妈妈更不熟悉。我瞥了他一眼,继续目光呆滞地望着前方。

“我是你爸爸,走吧,今天我带你回家。”万教授说,那天他一直抱着我走了很远,直到进了屋才把我放下。

据说在我之后,伍大夫曾怀过一个孩子,因为实在没有精力和财力养育,所以流掉了。

大概是因为常喝洗脸盆里的水,我被传染上了病菌,终于可以回家了,也终于见到了妈妈。我始终记得凌晨在温暖的被窝里被妈妈叫醒,她拿出从医院带回来的消毒针盒。给我注射后,她还要马上赶回医院。妈妈是当过护士的,打针打得特别轻柔,我想每天都享受这种轻柔,所以我不想好。

后来万教授学会了打针,当我们三个孩子生病时,他可以不用绝望地等待伍大夫回家,自己就可以施救。我们长大后常说,我们家的儿科医生是给别人家孩子看病的,而我们家的孩子生病,得要努力自愈。

最近,在网上看到一位医生女儿的呼号,很能代表我多年的心声。

“病人跟我抢妈妈,我能胜一回不?”

06。

我终于可以每天看到妈妈了。1969年著名的北京八大学院战备搬迁,万教授的大学搬到云南。同时,伍大夫的医院也将迁到甘肃。经再三商议,医院方决定伍大夫的人事关系及工资发放继续留在医院,人可以随夫搬迁云南,并在万教授大学的医务室做不带薪的医生。

那些年,在云南的日子可用颠沛流离来形容,但有妈在身边,对幼小的我来说,每天都是阳光灿烂的晴天。

伍大夫和三个孩子

万教授的大学像个卡车上的大学,不停地在云南各地流浪迁徙,师生们像吉普赛人一样,长年居无定所。在临时落脚地,我家就是校医室,常常是一间房,既是卧室也是看病打针的地方。条件好一点时,我家会分配到一个套房,里间住人,外间是医务室。我们所到之处,尽是穷乡僻壤,医疗条件极差。由于没有一次性的针管针头,重复使用时,消毒就成了一项重要工作。找不到专门的消毒锅,清洗针管针头后,伍大夫就用自家的锅蒸煮。水开后再煮半个多小时,才能保证彻底消毒。那时也没有一次性的医用手套,伍大夫每次接触针头针管时,都会认真地用酒精反复擦拭双手。

只要我们在一个地方落脚,“来了一个北京医生”的消息就会很快在附近山里的十村八寨不胫而走。长年缺医少药的山民,像求见观音菩萨一样涌到我家来,各种疑难杂症,见识或没见识过的,伍大夫都得想法医治。儿科医生这时成了万能的全科医生。

一天,一个老乡捂着脸上门求医,他一侧脸肿得像个面包,疼痛难耐。伍大夫用牙刷柄撬开他的口腔,拿电筒向里照射,是牙龈溃烂化脓引起的炎症。她向他的牙龈注射了一点麻药,接着又用一个粗大的针管扎进病人的牙龈抽取脓液。脓液实在太多了,抽了几大管才算抽完。抽脓后老乡的脸明显变小了,他露出了欣慰的笑容。站在旁边观看的我只有六岁,对那一次,我的记忆特别清晰。几管黄黄的脓液和腐臭的气味让我窒息,如今想起都会有强烈的不适感。

在云南的很多年里,我们全家都惧怕一件事,怕到神经过敏,那就是半夜有人敲门。半夜敲门的一定是急诊,人命关天。不管自己多困多累,外面多冷多黑,行路多难多远,伍大夫都一定会挣扎着爬起来,背上药箱随求医者消失在夜幕中。伍大夫走后,最难熬的是万教授,他不可能再睡,他会惴惴不安地一直等到伍大夫出诊安全归来。我那时已经开始懂事,整日鸡犬不宁的生活让我对上门求医的人充满排斥,半夜的敲门声也常常让我怒火中烧,恨不得冲出去为伍大夫强力挡驾。

我家曾经住在一个林场的木板房里,屋子残破,四面透风,老鼠在蚊帐上面跑来跑去。云南地震频繁,房顶的土坷垃哗啦哗啦地落在铺了报纸的蚊帐顶。

一个黄昏,刚下完大雨。万教授下林场了,伍大夫做好了晚饭,还未动筷。一个老乡跑来求救,说他是从几座山以外的寨子来的,他媳妇生孩子生不下来,村里的接生婆已无计可施,请伍大夫速去救救大人和孩子。

这一次,伍大夫犹豫了。接生,对她已不是问题,产科医生的活儿,她已经接过好几起了。只是二女儿刚4个月大,还在吃奶,如果出诊时间太长,她必须带着她以便喂奶。可这时,天已近黑,山高路滑,她要背着孩子,还要带着药箱和器械,翻越几座大山,这简直是不可完成的任务。但这犹豫只是几秒钟的事,看着老乡把她当作最后救命稻草的绝望表情,她心一横,叫来万教授的一个靠得住的男学生,请他同行。她背上孩子,学生背上药箱和器械,老乡带路,他们翻山越岭,急行军两个小时,抵达了孕妇的寨子。

孕妇家贫困的状况令人咂舌,在一个用树枝搭成的窝棚里,可怜的孕妇躺在那里如濒死般呻吟。伍大夫顾不上给女儿喂奶,立刻打着电筒为孕妇进行检查。孕妇宫口尚未开全,产力低下,最糟糕的是胎位呈横位。伍大夫愣住了,无助感顿时袭上这位“神医”的心头。她救不了她!她没有应付难产需要的产科器械,孕妇必须马上送县医院。伍大夫想到孕妇的丈夫翻山越岭地来找她,她又背着孩子翻山越岭地跑过来,中间浪费了多少时间!现在产妇还要被翻山越岭地送到县医院,她和肚子里的孩子还撑得住吗?伍大夫不敢往下想。

医生最忌脆弱。伍大夫当机立断,建议村民马上将孕妇送到县医院抢救。她给孕妇注射了一针抗生素,并立刻召集村里几个青壮年,抬着孕妇,打着火把,火速上路。她嘱咐他们往山下公路上走,尽快截到一辆车,争取在最短时间内,把孕妇送到县医院。

后来这位孕妇和她的孩子是否得救了,伍大夫不得而知,因为大学很快又转场了,我们又流浪到了别的地方。但伍大夫对这次经历却念念不忘,我想,难忘不是因为那个千辛万苦的路途,而是因为她有些愧疚。她当时无力回天,可这不是她的错,为什么要愧疚?难道医生真有原罪感么?

伍大夫用过的书

伍大夫使用过的听诊器等

07。

在云南蹉跎了十年后,70年代末,万教授的大学还是迁回了北京,伍大夫也回到了她原来的医院,她又可以在医疗设施齐全的医院里踏实地治病救人了,她把这当成她的“小确幸”。

伍大夫又开始风里来雨里去地奔波在医院和家之间,万教授继续又当爹又当妈地照顾着孩子们。我开始履行大姐的职责,给两个妹妹做饭吃、监督她们学习。

只要伍大夫休息在家,我家的电话和门铃就不会安静,街坊邻居认识不认识的,家里孩子稍有情况就会直接或通过关系来找伍大夫免费问诊,作为家人,我们实在不堪其扰。有时候,看家人脸有愠色,伍大夫接电话时也会语气冷淡,但当对方一说起病情,她马上就又进入了医生的角色,耐心详尽地解答并谆谆叮嘱对方要注意的事项。每当这时,我内心的那个恶毒小人都会跳出来大骂,这些人毫不怜惜地挥霍一个疲惫医生可怜的休息时光。

伍大夫常说自己很幸运。上世纪90年代时,她曾报名参加援助赞比亚的医疗队,但申请没被批准。她的大学同学,另一个儿科医生被选中了。不久后噩耗传来,在赞比亚,一辆满载中国医生的车辆遭遇车祸,她的同学就这样走了。

伍大夫的工资很多年都停留在56元,但她为社会做出的牺牲和贡献,对得起当初宣誓过的《希波克拉底誓言》了。伍大夫在五十五岁时被退休了,作为主任医师,她本可工作到60岁,但上面说,她得给后面的人腾地儿。

每天习惯像蜂鸟一样快速运转的她,当然不可能停下来。退休后,她继续发挥余热,直到干不动为止。

家里终于有妈了,但孩子们都长大远行了。我们三个孩子里没有一个是学医的,因为父母从未鼓励过。

伍大夫一直跟我说,不要写她,她就是个普通医生,庸庸碌碌地过了一生。我说——

“您以为我写您是为了夸您吗?我那是为了控诉您啊!”

作者和母亲伍大夫