在大众印象中,书画属“文”,体育属“武”;一静一动,一柔一刚,似乎彼此相距遥远。然而,真正从中华传统文化的整体视野出发,书画与体育并非两张平行的文化面孔,而是同根共生、气脉相通的“人之技艺”与“身之表达”。

古人早有云:“文武之道,一张一弛”。书画之“静”,蕴于体育之“动”;体育之“力”,隐于书画之“气”。若从技法、精神、修身三大层面展开,不难发现书画与体育在东方文化体系中,早已共构了一套“形神兼备、技艺相通”的人文修行路径。

一、技艺同源:身体即笔锋,动作成章法

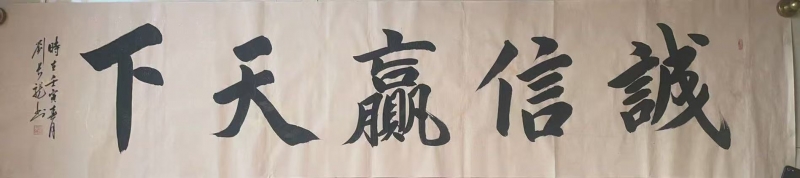

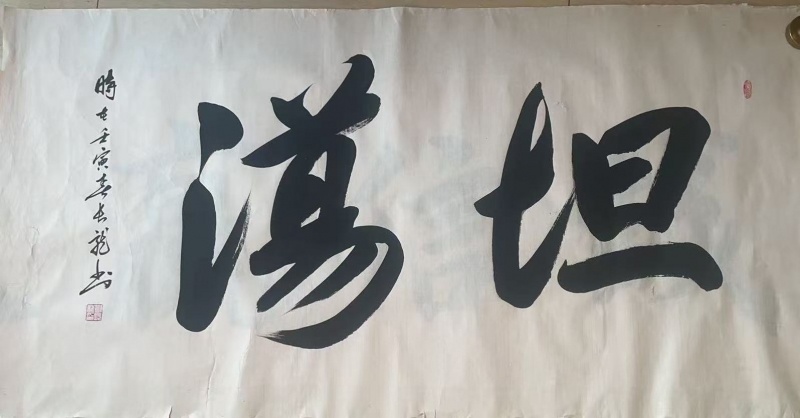

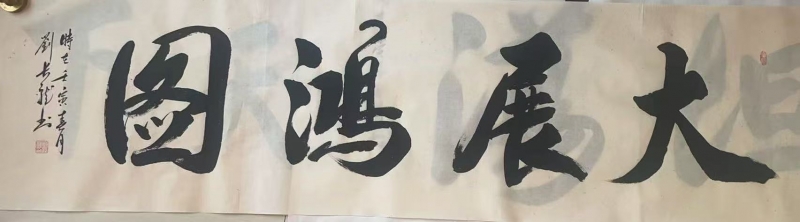

书法是线条的艺术,体育是肢体的艺术;但二者皆以“形体”作为媒介,以“节奏”作为骨架,以“意志”作为灵魂。一位真正的书法家在书写时,其身体姿势、用力方向、步伐站位都极似体育动作中的“起承转合”。草书的飞扬跳脱,恰似击剑、射箭中的回旋翻转;篆隶的沉稳厚重,又如太极推手中的气沉丹田。

“书为身外之体操,操为心中之书法。”——许多武术家也是书法家,许多书法家亦精通太极、气功。二者都在追求“形与神”、“意与气”的统一,在精密技艺中寻找一种身体与精神的最高调和状态。

二、精神共通:皆为“修身”之道

体育与书画不仅是技艺的训练,更是一种人格的淬炼方式。在中国古代,“射、御、书、数”皆为士子必修课程,其中“射”即体育,强调持弓正念、正心诚意;而“书”则讲求心正笔直、笔由心生。

两者所通向的,都是“外练筋骨、内养精神”的君子之道。正如古人讲“武以止戈”、“书以化人”,体育不是暴力的释放,而是力量的规训;书画也不仅是意趣的抒发,更是内心的安顿。

体育让人知进退、守规则、尚拼搏;书画让人明虚实、重节奏、贵宁静——它们共同塑造了儒雅而坚韧、沉稳而果敢、讲究内外兼修的人格理想。

三、美学互映:动中求静,静中含势

如果说体育是动态的艺术,那么书画便是凝固的体育。两者皆讲“势”,皆重“气”。武术有“起势”、“收势”,书法有“起笔”、“收笔”;体育讲究爆发与控制,书画讲究提按与顿挫——这正是中国文化特有的“动静观”哲学美学。

在武术与书法的交汇处,尤其能感受到这种美学共鸣:一拳打出如笔走龙蛇,一笔写下似拳风劲烈。体育之“力”塑形,书画之“意”入魂,二者皆可成“文化之象”。

四、现实启示:融合之道,文化育人

在当代,书画与体育的融合不再只是审美或技艺层面的问题,而是关于“如何以中国传统方式培养全面发展的人”的重要路径。例如:

学校教育中,可以通过“书法+武术”“美术+体能”的跨学科教学,激发学生身心合一的发展;

艺术家可以借助体育精神注入创作张力,体育人也可通过书画修养提升艺术感知;

在国际传播中,书画与武术、体育赛事可协同输出中华文化形象,实现传统与现代的对话。

在“体育强国”与“文化自信”的双重语境中,书画与体育的融合发展,正为我们构建“强健之体、坚定之志、沉静之心”提供新的路径与范式。

结语:笔端有劲 骨中有墨

书画与体育的融合,是中国文化“形神兼备”理念的生动写照。

它们共同指向:一个理想的中国人,不是只有笔墨的才情,也不止于体能的爆发,而应是文武合一、心手相应、刚柔并济的“文化人格体”。让我们在运动中感悟节奏,在书写中锻造力量,用每一次落笔与起跳,续写新时代中国人的精神图谱