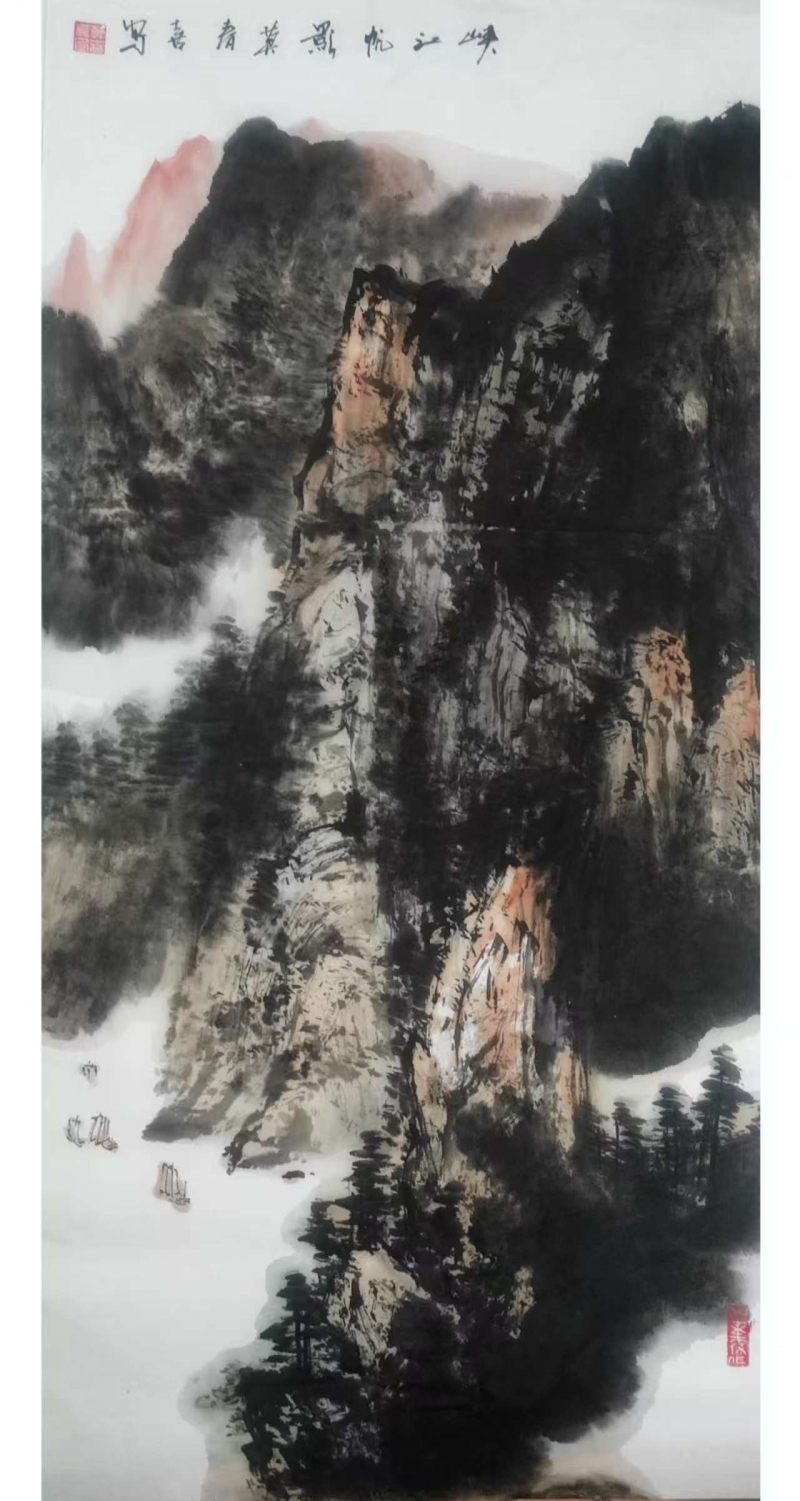

在当代水墨艺术逐渐回归东方精神与笔墨本源的今天,一幅大气磅礴、笔墨沉稳的山水画,往往不仅是一幅作品,更是一种文化的回响、心灵的写照。此幅《峭江帆影》,正是在传统山水精神基础上,以现代审美视角重构的视觉史诗。

一、墨染山河:笔下写峻岭,心中藏浩渺

画作以高远构图展开气势,主山如刀削斧劈,墨色淋漓、力透纸背,层峦叠嶂、气势峥嵘。山中无路,唯有云雾缭绕,是典型的“可行、可望、可游、可居”意境架构。

作者通过重墨表现山之雄伟,通过赭石突出山之厚重,又以江水之白虚托山之实,使整幅画面在虚实交错间达成和谐统一。而帆影点缀其中,则是“文人画”中点睛之笔——有人、有舟、有动,有归处。

二、动静之间:江帆如诗,江山如梦

这幅作品不仅描绘了自然之壮丽,更写出了人之渺小与伟大——小舟穿行其间,是自然的顺应者,也是征服者。帆影随水飘摇,既是对前路的探寻,也是对当下的沉静。

这是人与自然的共生关系,是中国山水画最深层的哲学命题——“山不言自高,水不语自远”。而帆船,是生活在天地间的“我”,虽小,却在天地之间自有风骨。

三、画境即心境:传统的回响,时代的心声

《峭江帆影》并非一幅孤立的山水画,而是画家精神世界的缩影。从中可以看到对宋元山水的继承,也能感受到当代文人对大山大水的文化回归。

它没有热闹的色彩堆砌,而是以朴素墨色和沉稳构图展现了一种沉静、坚实、厚重的生命态度。它提醒我们:真正的大美,往往来自自然深处的力量,也来自心灵深处的回响。

【结语】

山重水复,帆影轻摇;一幅画,承载了山河的胸襟,也寄托了人心的栖居。

《峭江帆影》不仅是一次视觉上的沉浸,更是一次文化上的回望,一种生命哲思的沉淀。它让我们在浮躁的时代,重返心灵的山水,聆听内心的涛声。让我们在墨色的叙述中,读懂山川之魂,也读懂我们自己。