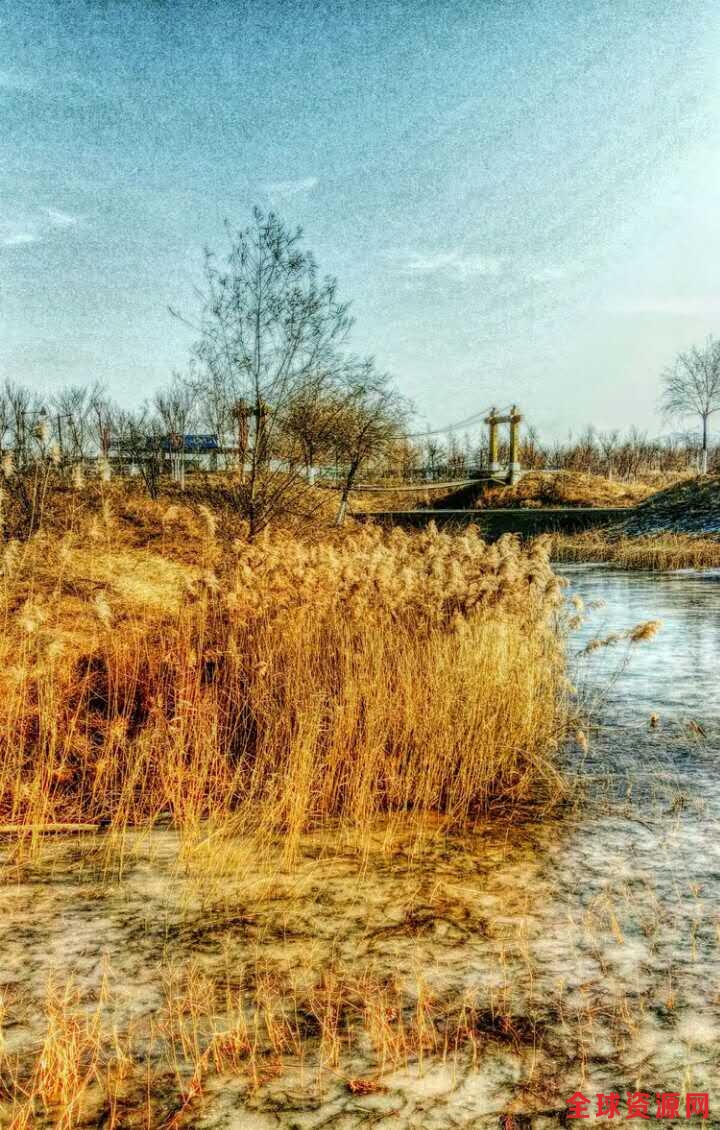

芦苇触动了我的乡思

这位摄影家不仅水平高超,拍出唯美芦苇,还慷慨允许我选用数幅照片,以解乡思之愁,真是难得。

摄影家和书画家一样,作品都是艺术,岂可免费索取,何况又是索不相识之人。

大概摄影家看出我偏爱芦苇,毫不犹豫地答应了我。

我被赶鸭子上架,只好以芦苇为题作文了。

我写文章都是漫不经心的,不会刻意而为,不过此文才开头,就有沉重之感了。

是啊,说是喜欢芦苇,对此了解多少呢?

蒙圈了,才发现是一片空白啊,所能记起的只能算鸡毛蒜皮了。

自小生活在东辛农场,海边滩涂上,大海退却后留下的一片盐碱地,只适合芦苇生长了。

没人管它,春天来了,地上便钻出了嫩芽,青青的,笔直的。

海风来了,芦苇如有神助,嗖嗖地向上窜,仿佛非把天捅破不可。

端午节到了,母亲带着我釆下芦苇叶子,包的粽子清香扑鼻。我能一口气吃好几个,心想都是米做的,米饭和粽子的味道怎么不一样呢?难道芦苇叶子真这么神奇么?

粽子吃完了,母亲还把叶子回收洗干净,挂在屋檐下备用。我问母亲:"到处都是芦苇,还收旧叶子干什么?"母亲不耐烦了,叫道:"去摸鱼去。"

原来,二个哥哥和一个弟弟早下河摸鱼了,分配我的任务是在岸上拾鱼。

他们三个是摸鱼高手,顺着芦苇下潜,头伸出水面,便将摸到的鱼摔上岸,我得捡到盆中。

我不喜欢下河,芦苇密布,淤泥堆积,一脚下去,便在泥中,那个难受劲没法说。

更要命的是,受他们三人忽悠,难得下次水,只见缠在芦苇上的一条水蛇迎面而来,吓得我拼命逃上岸,危险是过去了,脚却破芦苇戳破了。

再看他们三人,早将水蛇捉住戏耍了。

我志不在此,喜欢读书,不小心将盆里鱼洒到河里了。气得二哥大叫,不让我拣鱼了,我正好将盆移交给妹妹,躺在荫凉地看书去了。

秋天到了,芦花黄。

冬天的晚上,奶奶将芦苇花铺在席下,我躺在床上,感觉到了温暖。

奶奶和妈妈在火盆边削芦苇,准备编席子。院子里堆着成捆的芦苇,一冬过去,奶奶和母亲要将它们编成席子。

席子很难编,一不小心手就被划破,但奶奶和妈妈不在乎,好在有邻居来唠嗑,家长里短中,席子就编好了。

天很冷,孩子们围着火盆烤火。大人们整理好自行车,背上猎枪出发了,他们要去东大滩芦苇荡打猎去了,那里有野鸡、野鸭、野兔等猎物。

据说芦苇荡一望无际,可惜我不曾去过。长大后,想去时,又听说被当地政府开垦了,成了一片鱼塘,再也见不到了,只能一声叹息,无语。

大人们是满载而归了,全家便可饱餐一顿。

真是乐极生悲。邻居酒足饭饱后,因打的猎物最多,便展示枪法,谁知扳机一扣,枪膛炸裂,炸得他满头是血。众人只得将他送去医院。

席子编好了,奶奶将成捆的席子绑到手推车上,带着我去供销社卖去。

土路难走,推起来费力。实在不行,我用根绳子在前面拉着,用了半天时间终于到了供销社,换了几角钱,转头便回。

天热口渴,肚子饿。奶奶舍不得吃,买了几根油条给我。

水不用买了,沟河里多的是,爬在边上,拂去芦苇边上的小鱼,任意地喝。水是甜的,不必担心闹肚子。

现在不行了,家里的自来水都不能乱喝,別提沟河里的水了。

芦苇的生命力太旺盛了,连玉米地、麦地、大豆地里也不放过,要争一席之地。

人是有原则的,荒地沟河里长长就算了,不会计较的,但长在庄稼地里断断不可。

于是,孩子们接受了大人交待的任务,去庄稼地里砍掉芦苇。

孩子们玩是开心的,但干活还是不行。大哥上去一镰刀,划破了我的脚面。见出血了,他抬脚便跑,母亲边骂大哥,边找泥巴,糊在脚面,很快止住了血。当然,我也退出了劳动大军。

小时候,自行车是最高级的代步工具了。为了练骑车,我付出了惨痛代价。

终于跨上了车,但不知如何刹车,只好任其前进。正巧前面结冰,车子冲进了路边沟里,左手狠狠地扎在芦苇根上,锋利的芦苇尖瞬间掀掉了手掌一块肉。几十年了,疤痕犹在。

自此小心过了头,不敢再碰別的交通工具了,连摩托车都没骑过,別说开个轿车了。想想还是窝囊啊,枉为男子汉了。

在老家生活了十八年后,便进了城,芦苇见的少了。

忽然看到摄影家拍了一组芦苇照片,记忆闸门是打开了,但印象残缺不全了。

真诚感谢摄影家,无私借我照片一用。(钱诗贵丁酉日记)