看看我到底一心能几用?

古人说:“一心不能二用”,我并不认为是绝对的,反过来讲,一心一用才是很难做到的,但一心多用呢?是不是更难?

我想试试。

昨天一天如救火一般节奏,想按步就班办事是不可能的,只能尽量了。

起床后先打坐,这是我近期才学会的。原先盘腿而坐是不可能的事,甚至因畏惧而拒绝尝试。

但看到徐主任六十七岁了,却如五十多岁人一般,身体十分健康,一点毛病也没有,绝招就是打坐。

我身体毛病不少,为了健康,只好尝试打坐了。凡事能坚持就好。半个月下来,慢慢适应了,觉得盘腿而坐很舒坦。打坐实际上就是让下肢血脉不通,不过有什么作用暂时还没弄通。除此之外就是会呼吸。

呼吸是大学问,我现在学的呼吸法是最原始的一招,说是老子传下来的。

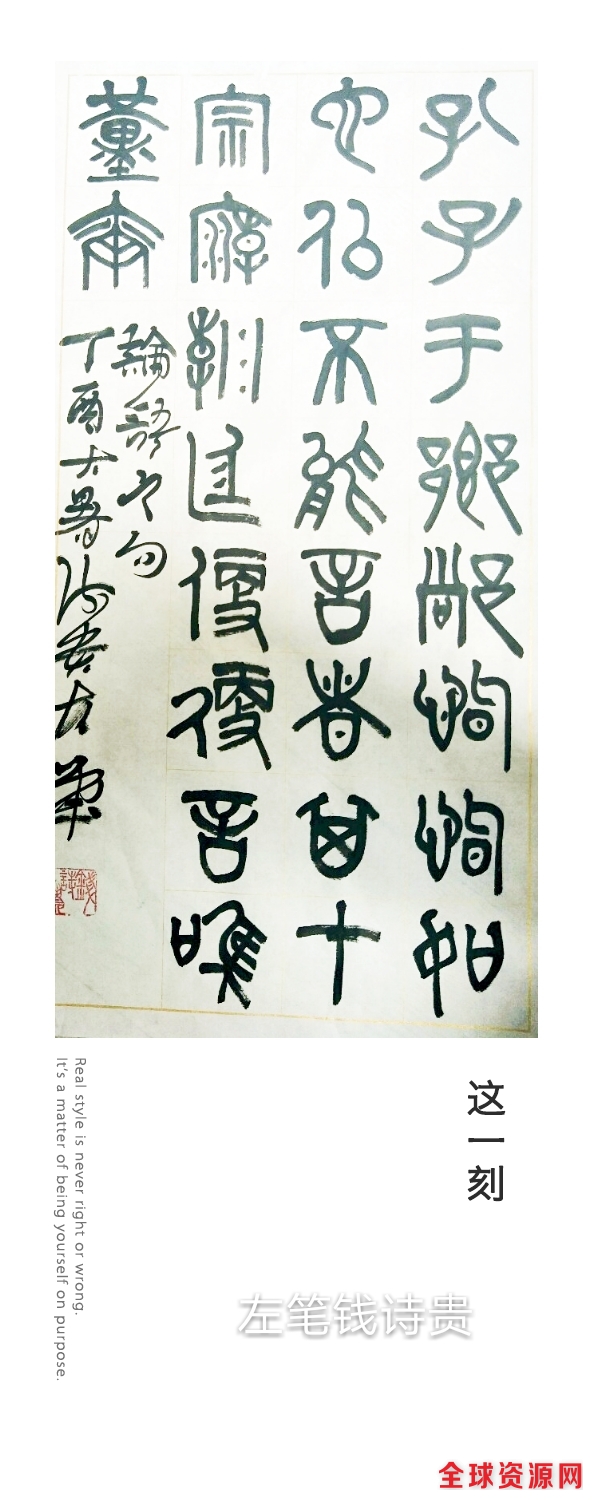

打坐完了得晨课,先习篆字《论语》,再研究其内容。

还没吃早饭,书法家徐国麟(一功)就来信催我快走,说他已到了“庆八一《军旗永远飘扬》书画演艺联欢会”现场了。

我只得匆匆忙忙坐公交转地铁赶到现场,主办方的铁道兵书画院长徐俊明说是邀请我作嘉宾的。

既然是嘉宾,就得坐在主位了吧,果然徐国麟在主位等我,同桌还有一位老先生。

这不是前一阵因为受人忽悠,多张书法作品被套走后勃然大怒,和人论战的老书法家么?

在旁观者看笑话多,少有人掺和的情况下,我两肋插刀,连写数篇文章一边倒地支持他了。他也很感谢,且用文字形式表达出来了。

这是论战后的初次见面,我本想主动打招呼,但转念又想,是他欠我一个情吧,应该由他主动打招呼才对。

于是,我掏出手机,一边写文章,一边和徐国麟闲聊。

别人也许认为我这样做不礼貌,起码是对徐国麟不尊重。

其实错了,我很尊重徐国麟,今天放弃几场应酬,先到此祝贺,就是徐国麟邀请的,否则真是脱不了身。

不仅是口头上尊重徐国麟,而且是用实际行动表达出来的。我为徐国麟先后写了不下十篇文章,大多数期间就是一边和徐国麟闲扯,一边把文章写出来的,不过扯的话题和正写的文章都是不搭界的内容,可以叫五花八门,海阔天空了。

这次又是边写我的《逆向思维》文章,一边扯徐国麟当选全国书法联盟副盟主一事。他真厉害啊,全国竟然有数万人投他的票,要是让中国书协主席和各省书协主席及副主席参加无记名投票,不和他相差十万八千票才怪呢?

因为是大喜气,我顺手给了他一个大礼包,不过不是钱,而是比钱更值钱的大礼包。我说:“你准备一下,近期搞个百家媒体记者专访,中央级三十家,省级七十家。”

徐国麟惊讶地望着我,追问道:“兄弟啊,这是真的吗?吃住行我全包了,但你能兑现吗?”

我哈哈哈大笑,告诉他来龙去脉,因为我笔耕不辍,有了点知名度了,已发展到有七百多家媒体找我发稿。

徐国麟是大气之人,说干就干,事情就这么定了。

再看边上的老书法家,一直低头玩手机,我两杯水都喝完了,他都没喝一口,精力真集中啊。

我和徐国麟讲话声音都大,但声浪可以绕梁三匝,却丝毫撞击不到他那不为所动的身姿,根本没有抬头讲句话的意思。

我此时根本不往谁打谁招呼的事上想了,胸怀顿时勃大了起来,鄙视起开头我的狭隘想法,对老书法家肃然起敬。

不管他在看什么内容,哪怕是隐私也没关系,坐如其人,老书法家之所以字写的好,完全是与其一心只写毛笔字,两耳不听凡人言的定力有关。

试想,济济一堂,良莠不齐,谁都打招呼,岂不玷污了那双高贵的手。

想到此,我得感谢下徐国麟,是他给我机会,见到此景,才有此感。我和徐悲鸿不一样,无傲骨,但有傲气。能让我敬佩者不多,此老书法家当算一个。

此老书法家有竹林七贤之风骨,难得难得。我天天研习《论语》,不知此老书法家是否读过?正巧早上写了几句,不妨一读:“孔子于乡党,恂恂如也,似不能言者。其在宗庙、朝廷,便便言,唯谨尔。”

什么意思呢?

原来孔子在老家时,对乡下人很温和恭敬,像个不会讲话的人,但到了宗庙、朝廷上,他又是侃侃而谈、流畅明白而严谨地说话。

为什么孔子在乡下人面前不多讲话呢?哦,我明白了,因为我是乡下人。

由此判断,老书法家是读过《论语》的,于是更令我肃然起敬了。

演出开始了,省公务员书协什么人上台讲话了,一开口就知道他少于十分钟停不下来,只好走神,想到了一张和一个侏儒演员的合影,他当时拿我开心,逗全场人哈哈大笑。

看来等不到此人讲话结束,我得转场,去参加张光仙花鸟画作品展了。

谁知出门就出事,包坏了。真是便宜没好货,六百元钱的包,打折到九十元拿下,第一次使用,拉链坏了。这次使用,带子坏了。看来没第三次,只有甩掉的份。

出了地铁,不知东西南北了,问了几位年龄大的,皆说不知,而一小学生却告诉我东边方位。

张光仙是金陵九闲第四闲。这么大的事岂可不来?

果然,除去二闲郭新洛回老家洛阳,大闲马光启、三闲王金玉、五闲曾杰、六闲杨骏、七闲胡春宁、八闲马云、九闲王杰和天下酒仓董事长黄延华等人悉数到场。

因为展后还有张光仙作品研讨会。九闲们作了充分准备,可惜嘉宾太多,各式名流太多,一时人潮涌动,九闲们高风亮节,主动让出位置,让别人去捧场了。

我本来想重点写研讨会内容,因九闲不在,也就作罢。

你瞧,我这一心有几用呢?(钱诗贵丁酉日记)