中国传统文化中,书画与音乐虽表现形式不同,却同源于“心”,并在美学、气韵与精神性方面有着深刻的内在关联。

一、同源于“气”:气韵生动,笔走龙蛇

书画讲求“气韵生动”,音乐讲求“气息流动”。一幅好画、一篇好字,需在点画之间传达起承转合、呼吸顿挫,与琴箫古调中的节奏起伏异曲同工。

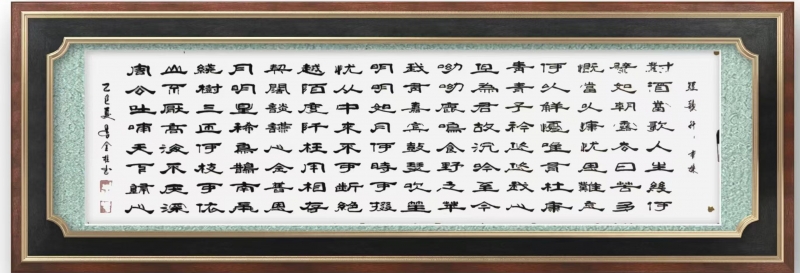

王羲之《兰亭序》被称为“书中有乐”,因为其用笔节奏明快、转折自然,宛如流水行云。张旭、怀素草书狂放激越,似击鼓而舞;而赵孟頫的行书温润如玉,如丝竹轻响。书中有节奏,画里藏音律,音书相通,是文人修养的双翼。

二、同归于“意”:无声之境,心领神会

书画重“意境”,音乐讲“意蕴”。一首古琴曲《广陵散》,可以写出千军万马;一幅《墨竹图》,可显君子高洁之志。画家“写”山水,正如琴者“写”心境,皆在借物抒怀、寓情于境。

音乐是有声的书法,书法是无声的音乐。一个是“听得见的心音”,一个是“看得见的情绪”,都在试图将感悟世界的方式,通过节奏、结构、张弛、留白传达给观者。

三、同化于“人”:载道之器,修身之道

中国传统文化将书画、音乐、诗词、茶艺、礼乐视为文人“五艺”之一,是“修齐治平”的人格教育体系。古人云:“书为心画,乐为心声”,书画与音乐皆是“文以载道”的艺术载体,不仅表现技艺,更映照心性。