在中国传统艺术的宏大谱系中,书法与绘画并非彼此分离的两种表达形式,而是源同道合、气脉相承的精神同体。

一者以“字”为象,以“道”为体;一者以“形”为势,以“意”为核;两者相依相生,在审美、技艺、哲学与气韵中完成了跨越千年的对话。

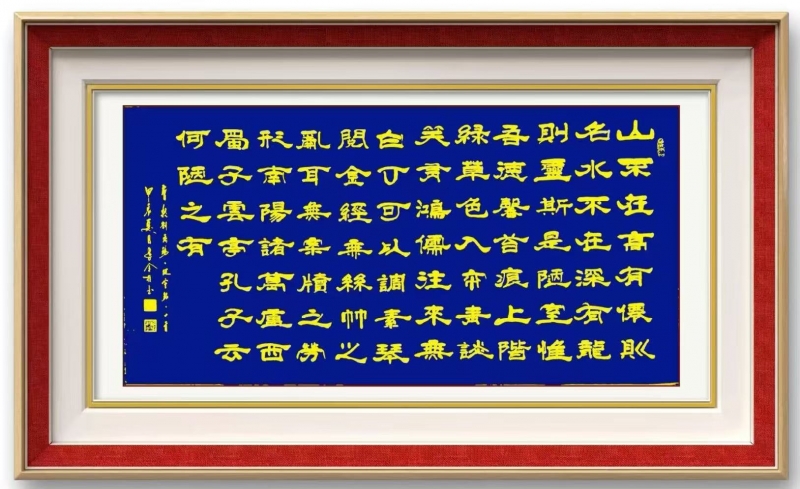

一、同源共脉:书与画的文化原点

中国书画,同根同源。自甲骨刻辞至简牍墨迹,文字本身就带有图像意味;而先秦彩陶、战国帛画,则可视为绘画萌芽。

书法发展过程中所形成的“线条节奏”,与中国画以线为骨、以墨为魂的表现逻辑,是东方美学体系中最早的“共通语言”。正所谓:“书画同源,异途同归。”

二、技艺之辨:书法是“线”,绘画是“形”

从表现媒介看,书法以线立形,追求“骨力内含”“意在笔先”;绘画则在线之外引入结构、形象、色彩,更侧重“形神兼备”“写意传神”。

但两者在用笔、用墨、节奏、构图上的法度却惊人一致,体现的是中国艺术独有的“笔墨语言系统”。

一位真正的中国画家,必须通书法;而一位深谙书道者,也往往在画理上具备独特体悟。张大千、齐白石、李可染,皆书画双绝,正是“书以入画,画以显书”的典范。

三、意境之道:同一精神的双重表达

书画,皆不为再现物象,而为寄托精神。

书法通过字形线势的飞动流转,传达“心”的律动与人格气象;绘画则通过山水花鸟的意象营构,营造“天人合一”的宇宙观。

“书为心画,画为心声”,书法的“静中有动”,与绘画的“动中有静”,是两种看似不同却本质统一的东方思维方式——都是“象外之象、意中之意”的精神营造。

四、载道之体:中华文明的精神骨架

书法承载汉字之道,是中华文明的文字根系;绘画承载自然哲思,是天人对话的图像表达。

两者皆是道、器、艺三者合一的体现。它们不仅是审美范畴的技艺,也是礼乐教化、家国情怀、生命哲学的显性载体,是中国文化之“形而上”与“形而下”的桥梁。

五、国际传播:从书画技艺到文化认同

在全球化语境中,书法与绘画也分别承担着中国文化出海的“双翼”:

• 书法之美,在于其节奏、呼吸与抽象性,与西方抽象表现主义有天然共振;

• 绘画之美,则以水墨写意打破写实主义边界,引领国际水墨热潮。

而当书法与绘画同场共现时,不仅令世界看到中国艺术的技艺之高,更读懂一种文明深处的气质与信仰:内敛、通透、敬天、惜物、达观。

结语:

书法,是中华文化的“筋骨”;绘画,是中华美学的“血脉”。

在全球文化互鉴的时代,中国书法与中国绘画的对话,不仅是技艺的交融,更是思想的共鸣、精神的合鸣。

它们共同讲述着一个东方文明的故事——笔墨为桥,灵魂为岸,心意为舟。